グローバルヘルス再興戦略

誰一人取り残さない世界へ

対談・座談会 國井 修,尾身 茂,久留宮 隆,永井 真理

2022.01.17 週刊医学界新聞(通常号):第3453号より

身体や心の不調を感じたら医療機関で適切な医療を受ける。そんな日常は一部の人にとって当たり前でないことがある。皆が適切に医療を受けられる世界,すなわちユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)実現のために必要な視点とは何か。

本紙では,国際機関(表)でUHCの達成をめざして活躍してきた4氏による座談会を開催。氏らによると,UHC実現への課題をひもとけば日本国内の医療が直面する課題も見えてくるのだという。UHC実現に向け最前線で取り組んできた先達から,未来を担う若手医師への期待が語られた。

國井 UHCとは,適切な予防,治療,リハビリ等の保健医療サービスを全ての人が支払い可能な費用で受けられる状態を指します。これを世界の共通目標とすることが国連総会で決議されて今年で10年。その節目の時期に,皆さんとお話しできるのを楽しみにしていました。

改めて自己紹介をすると,私は外務省やUNICEFなどを経て,現在は世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)で三大感染症対策に携わっています。これまでの活動を通じて皆さんと面識がありますが,一堂に会する機会はありませんでしたね。まずは皆さんがこれまでどのような活動を通じてUHCにかかわってきたのか,お話しください。

久留宮 私は大学卒業後,日本の地域中核病院で消化器外科医として20年間勤務してから国境なき医師団(MSF)の活動に参加しました。婦人科や皮膚科など,専門領域に限らない手術を毎日5~6例執刀する――。そんな,日本で過ごしていたら想像もつかない日々を現地で送りました。患者さん一人ひとりに全力で向かい合ってきた経験を生かして,現在もMSFでボトムアップの形で医療を必要とする国や地域の人々に支援を届ける方法を探っています。

永井 私も日本での臨床を経てMSFに参加し,計10年ほど世界の舞台で患者さんを診てきました。一方でMSFの活動を通じて,「治療に至る背景を解決しなければならない」との思いが強くなりました。例えば栄養失調の患者さんを治療しても,環境が変わらないとまた同じ状態になって診療所に戻ってきます。どうすれば負のサイクルを止められるのか。この問題の解を得るために留学し,公衆衛生学を学びました。その後国立国際医療研究センター(NCGM)国際医療協力局に入局し,政府開発援助(ODA)の一環で開発途上国の保健システムを改善したり,WHO西太平洋地域事務局(WPRO)で女性の望まない妊娠に対する施策を考えたりと,現在は広い視野からグローバルヘルスの実現をめざしています。

尾身 私は伊豆諸島で地域医療に従事した後,WPROに入局しました。西太平洋地域の小児麻痺(ポリオ)の根絶を実現し,事務局長になってからは他地域に先駆けて結核患者に対するDOTS(直接服薬確認下短期化学療法)カバー率100%,当時新興感染症だったSARSの制圧などを達成しました。その後国内での新型インフルエンザ感染拡大防止,そして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを収束させるべく現在も奔走する日々です。気付けばこの30年間,人々を感染症から守る方法を模索し続けてきたように思います。

國井 尾身先生はまさに「人生そのものがUHC」といった経歴ですね。現在も日本でCOVID-19の収束に向け尽力されていますが,あえてパンデミックの最中である今,UHCを考える意義をどうとらえていますか?

尾身 COVID-19が世界中で流行している今だからこそ,UHCを達成する方法を探る重要性が高まっていると思います。2019年末に中国・武漢で発生したCOVID-19は瞬く間に世界中に広がり,私たちの生活は一変しました。交通や技術が発展した現代では,人だけでなくウイルスもまた,いとも簡単に国境を越えるのだと,COVID-19のパンデミックが教えてくれたのです。世界の全人類が健やかに暮らすには,開発途上国や先進国を問わず全ての人々の健康を守ることが必須です。コロナ禍を収束させ,次なる悲劇を生まないために,UHCの実現は今まさに国際的なテーマになっています。

サービスを届ける土壌を創り最後の1人まで取り残さない

國井 UHCは,15年9月の国連総会で定められたSDGs(2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標)のターゲットの1つにも位置付けられています。その中間目標としてWHOは,「経済的困難を感じずに基本的な保健医療サービスを受けられる人」の数を2023年までに10億人増やすことをめざしています。しかし現在の予測では,同年までの増加数は2.7億人にとどまる見込みです1)。目標達成に近付けるためには,各国際機関に何が求められるでしょう。

尾身 より具体的なアクションプランを練って実行することです。UHCの言葉が登場する以前にも,同様の理念がたびたび掲げられてきました。例えば1978年のアルマ・アタ宣言では,「2000年までに全ての人に健康を」という目標の下,プライマリ・ヘルス・ケア(PHC)の理念が打ち出されています。しかし完全な達成とはならず,UHCが提唱されるに至りました。言うは易く行うは難し。PHC,UHCのようなpolitical commitmentを取り決めるだけでなく実現させるには,現状の課題を見つめ,実行に移す詳細なプランが必要です。

國井 実現を前に,現場では何が課題となっているのでしょう。開発途上国の実情に詳しい久留宮先生,いかがですか。

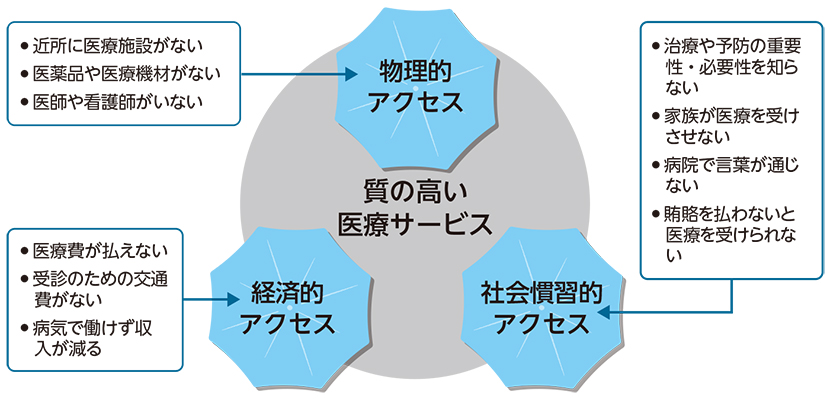

久留宮 保健医療サービスを提供しようにも,その提供体制が全く整っていない場所があることです。UHCの達成には,保健医療サービスにアクセスする際の経済的・物理的・社会慣習的な障壁から人々を守るのが大切とされている(図)2)。しかしMSFが活動する紛争地域の多くでは,医療を受けられる環境自体が存在しません。障壁を取り除こうにも,スタート地点にさえ立てない国々があるのです。

國井 医療提供体制を整えても,取り残された最後の1人まですくい上げる難しさもあるでしょう。例えば新生児における三種混合ワクチンの接種率はアフリカでも90%を超える国が増えてきました3)が,この残りの10%や最後の1%となる人々こそが最も支援を必要としています。しかし資源には限りがある。現在,世界人口の半数もの人々が基礎的な保健医療サービスを受けられていないとされます。支援すべき先が多い一方で,先進国から開発途上国に投資される保健医療分野の金額は年間約400億ドル。これは世界全体の医療費の0.5%相当と,わずかな規模です4)。WHOでさえ先進国の大病院3~5施設程度の資金しか有していません。

尾身 私がWPROで行っていたポリオ根絶活動の終盤,感染者の発生場所は,ベトナム南部とカンボジアを横断するメコンデルタ流域に限定されました。亜熱帯の気候条件や脆弱な公衆衛生基盤に加え,川を移動し生活する「浮遊集落」が多く存在していました。このような「最後の1%」となる人々にはワクチンだけでなく,感染症の治療薬や食事,水など全ての物資が届いていない可能性が高い。誰一人取り残さないために,どうリソースをつなぐか探る必要があります。

横の連携+Equityな支援

國井 医療提供体制が未整備の場所があり,1人も取り残さずサービスを届けようにも手段が限られるでしょう。課題克服に向けてどのようなアクションが必要でしょうか。

永井 医療提供体制の構築には,総合的な支援が不可欠です。体制が整っていない国の背景には,紛争や社会的・経済的格差に加え,自国の産業や税収の仕組みが弱く保健課題に自ら取り組むための財源が絶対的に少ないという根本的な問題が隠れているからです。保健医療分野や経済産業分野など,多領域が協働して「横の連携」を図る必要があります。

國井 確かに,現在の専門組織の多くが領域別の縦割りで,分野を超えた支援がやりにくい。また,各国の政治経済に国際機関が介入する難しさもありますね。どうすれば効果的な連携を図...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

國井 修(くにい・おさむ)氏 世界エイズ・結核・マラリア対策基金戦略・投資・効果局長

1988年自治医大卒。栃木県の栗山村で地域医療に携わる傍ら,国際緊急援助や在日外国人医療援助に従事。米ハーバード大公衆衛生大学院留学後,NCGM,東大国際地域保健学講師などを経て,2001年より外務省。04年長崎大熱帯医学研究所教授,06年からUNICEFニューヨーク本部,ミャンマー国事務所,ソマリア支援センターに勤務。13年より現職。これまで110か国以上で人道支援,感染症対策などに尽力してきた。『世界最強組織のつくり方』(ちくま新書)など著書多数。

尾身 茂(おみ・しげる)氏 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長

慶大法学部中退後,1978年自治医大卒。都立病院,伊豆諸島を中心に地域医療に9年間従事した後,90年WPROに入局。98~2008年第5代WPRO事務局長。自治医大教授を経て,14年より現職。09年の新型インフルエンザ大流行の際には,政府対策本部専門家諮問委員会委員長を務める。20年2~6月新型コロナウイルス感染症対策専門家会議副座長,7月より新型コロナウイルス感染症対策分科会長として国内の感染拡大防止対策に尽力している。著書に『WHOをゆく』(医学書院)。

久留宮 隆(くるみや・たかし)氏 特定非営利活動法人国境なき医師団日本 会長

1984年三重大医学部卒業後,三重県を中心に地域中核病院の外科に勤務。済生会松阪総合病院にて手術室部長,あいち肝胆膵消化器クリニック診療部長などを歴任。2004年にMSFの活動に参加。MSFやその他団体にて,リベリアやイエメン,ナイジェリアなど14か国で現地の医療に携わるほか,国内の災害緊急援助にも貢献。20年3月より現職。MSFの活動と並行して,現在も三重県津市の永井病院で救急診療に従事する。著書に『国境なき医師が行く』(岩波ジュニア新書)。

永井 真理(ながい・まり)氏 国立国際医療研究センター国際医療協力局保健システムチーム長

1992年東北大医学部卒,総合内科専門医。99年よりMSFの活動に参加。紛争地の医療活動後,米ジョンズホプキンス公衆衛生大学院留学。2007~08年JICAカンボジア母子保健プロジェクト保健システム強化専門家,11~14年JICAセネガル保健省官房技術顧問,15~18年WPROリプロダクティブヘルス・母と新生児保健担当医官。国内では名大教員,厚労省医系技官などを経験。18年より現職。10~15年グローバルファンドの技術審査委員(TRP),18年より同技術評価委員(TERG)も務める。『WHO推奨 ポジティブな出産体験のための分娩期ケア』(医学書院)の編集にかかわる。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。