新春企画

♪In My Resident Life♪

トライ&エラーを繰り返して自分を磨く

寄稿 大野 毎子,佐藤 美保,白石 吉彦,吉村 健佑,岡 秀昭,神吉 佐智子

2022.01.10 週刊医学界新聞(レジデント号):第3452号より

「周りからは失敗に見えることでも,僕からしたら前へ進むための段階という場合があります。決して,後ろに下がっているわけではない」(大谷翔平)。

研修医の皆さん,あけましておめでとうございます。研修医生活はいかがでしょうか。慣れない生活の中で次々に舞い込む業務に慌てたり,患者さんや指導医から叱られて沈んだ気持ちになったりしていませんか?

うまくいかないことを恐れずにぶつかり,トライ&エラーを繰り返してこそ,その経験が自分の血となり肉となるのです。新春恒例企画『In My Resident Life』では,著名な先生方に研修医時代の失敗談や面白エピソードなど“アンチ武勇伝”をご紹介いただきました。

こんなことを聞いてみました

①研修医時代の“アンチ武勇伝”

②研修医時代の忘れえぬ出会い

③あのころを思い出す曲

④研修医・医学生へのメッセージ

「脈が全然触れないんです……」

大野 毎子

唐津市民病院きたはた院長/唐津市総合診療教育センター センター長

①家庭医を志望していた私は,1993年に筑波大学を卒業して千葉県の東葛病院で初期研修を始めた。最初に担当したのは80代女性。脳梗塞を発症し,意思疎通が難しく,寝たきりとなって入院を継続している方だった。指導医から一人で身体所見を取ってくるように言われ,私はナースステーションの隣の患者さんがいる部屋に入った。カーテンで仕切られたベッドサイドにいること30分以上。私がなかなか出てこないので,指導医が「大丈夫?」とカーテンを開けた。私は患者さんの橈骨動脈を押さえながら「脈が全然触れないんです。右も,左も……」と答えた。実際,何度やっても触れないので,押さえる場所がいけないのかな,血管病変があるのかな,血圧が低下しているのかな,指導医を急いで呼んだほうがいいのかな,でも患者さんの顔色はそんなに悪くないし,なぜだろう……。頭の中でさまざまな考えがぐるぐる巡り,汗ばむ自分の手で何回も触診を繰り返して時間が過ぎていった。

指導医は私の様子を見て一言。「先生の力を抜いたらどう?」と。患者さんの手首を握っていた自分の指の力を抜いたら,「触れた!」。私は患者さんの脈を握りつぶしていただけだったのだ。指導医は優しく私を見守ってくれた。それからは,「触診はそっと行う」ことを心掛けている。今では高齢者の脈を取るのは,身体所見というよりもむしろコミュニケーションのツールとなっている。

もう1つ,エピソードをご紹介する。2年目の後半に都内の生協浮間診療所で3か月の家庭医療研修を行い,診療所の母体である王子生協病院でも週1回の外来研修を行っていた。ある日,慢性疾患を持つ壮年の男性を診察した。その後,私にクレームがあったと指導医よりフィードバックを受けた。「家庭の事情を根掘り葉掘り聞かれて不愉快だった」とのこと。家族図を意識して問診し過ぎ,申し訳なかったと深く反省した。その後は一度の診察で全部を聞こうとしないこと,前置きをうまく伝えることなどに注意するようになった。今では,こちらから聞かなくても患者さんが話してくれることもあるとわかり,それを待てるようになった。私たちの修業は,患者さんに一生支えられているのだと思う。

②私は大学6年生の時に,実習のエレクティブで国内の総合診療部を巡る旅をした。そのうちの1つが佐賀大学病院総合診療部であった。私は佐賀県生まれだが,当時は佐賀大学病院の総合診療部が日本の草分けとは知らなかった。実習では福井次矢教授(当時)をはじめ,スタッフに大変熱心にご指導いただいた。特に同院の全初診が総合診療部を経ていたので,毎日午後に行われる充実した外来カンファレンスは圧巻であった。そこでは学生も患者のプレゼンテーションをする。そのレベルが高くて同級生とは思えなかった。この総合診療部を巡る旅は,私が家庭医をめざす大きなきっかけになった。卒後は関東中心に研修をし,家庭医として働いていた。

医師になって12年目の2005年に帰郷し,現在の唐津市民病院きたはたに勤務することになった。この病院を紹介してくれたのも,佐賀大学病院総合診療部のOBであった。帰郷後,同部の外来カンファレンスに時々参加した。また2021年5月開催の第12回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会で私は大会長を拝命した。この時,実行委員会として佐賀大学病院総合診療部の皆さんに全面的に支えていただいた。こんなにお世話になろうとは,エレクティブ実習の頃の私は想像すらしていなかった。つくづく,目の前の出会いが大切だと思い,感謝するのである。

④これから皆さんは,仕事仲間はもとより,多くの患者さんとその家族に出会うでしょう。喜怒哀楽とともにそれら全てが学びとなる医師という道を選んだ皆さんを応援しています。出会いを大切にし,仲間を作りながら進んでください。

衝撃を受けた,憧れの先輩のシンプルかつ真摯な言葉

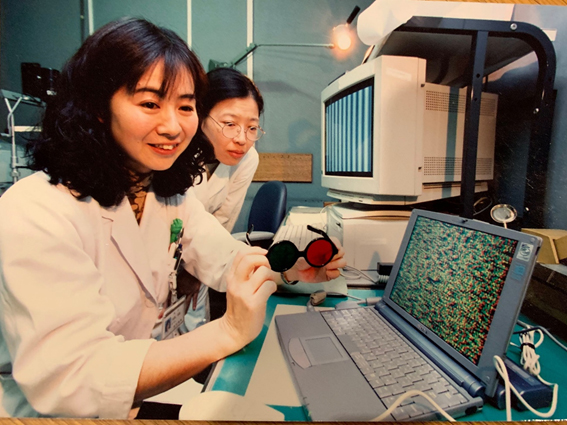

佐藤 美保

浜松医科大学眼科学教室病院教授/日本弱視斜視学会理事長

①私が研修を始めた1986年は,ほとんどの医師はローテート研修をせずに卒業と同時に自分で選んだ医局に入局していました。しかし名古屋大学では卒後2年間の関連病院でのローテート研修が必要でした。一方眼科では,関連病院での1年間の研修の後に入局して大学で眼科研修を受けることが勧められていました。そのため私は1年間の研修を認めている病院を探しました。

選んだのは,実家から1時間程度の所にある中規模の総合病院です。当時はまだ公式な研修プログラムがない時代なので,点滴ルートが取れること,救急対応ができること,挿管ができることを研修の目標と勝手に決めていました。救急当直はとても緊張して,「救急車が来る」という第一報が入るともうドキドキです。上級医も付いてくれますが,何と言っても頼りになるのはナースです。当直の日はまずその日の当直ナースを確認して,知り合いだと「あ,今日は◯◯さんだ,良かった!」となるわけです。救急車が到着すると,私が所見を取ったり指示を出したりする前に,ナースが「点滴つないでいいですか?」「◯◯先生に連絡しましょうか?」などと上手に私を立てながら対応してくれます。今思えば,研修医が担当の日には,面倒見のよいナースが組まれていたのでしょう。よくまあ,ふわふわした私に貴重な経験をさせてくれたものです。そんなわけで,私の初期研修は当直に向けて昼間は体力を温存し,できないことがあっても特に落ち込むことのない日々でした。

②そんな研修生活でしたが,小児科を回った時に2年先輩の女性医師に付くことになりました。実は学生の頃から,おしゃれで物静かな雰囲気の彼女に憧れていました。毎日の外来診察の後,その日の患者さん一人ひとりについて説明をし,曖昧なことがあると分厚い教科書で調べて教えてくれました。私は憧れの先輩がどうやって高いモチベーションを保っているのか知りたいと思いました。ある日思い切って「どうしてそんなに勉強するんですか?」と聞いてみました。偉くなりたいのかしら,それとも研究者をめざしているのかしら,などと思ったのです。彼女は「知らないために本来助けられる子どもが助からないとしたら,自分が許せない」と答えました。そのシンプルかつ真摯な言葉に私は衝撃を受けました。それ以降,私は「自分が知らない」という理由で患者さんの可能性をなくしてはいけない,と肝に銘じて診療しているつもりです。

③米国留学をしていた時,ビリー・ジョエルが来ると聞き,コンサートのチケットを買いに出掛けました。チケット売り場で「ビリー・ジョエル」と言ったのですが,相手はキョトンとしています。2,3回繰り返しても「Who?」と言うので私はついに,彼の大ヒット曲「Piano Man」のサビを歌いました。ようやく「Oh,ビリー・ジョー!」と言ってチケットを売ってくれました。全く発音が違っていたのです。今思えばなぜ歌えたのか不思議で,ちょっとほろ苦くて楽しい思い出です。

④若い時は,自分が人より劣っていると思って落ち込むことが多々あります。しかし,医師としての人生は長いです。目先のことにとらわれず「自分は大器晩成なんだ」と信じて取り組み続けてください。

ワンコールに勝ち,アルコールに負ける

白石 吉彦

島根大学医学部附属病院総合診療医センター長/隠岐広域連合立隠岐島前病院参与

①学生時代は課外活動が忙しく,短期記憶のみで試験を乗り切ってきた私でした。ただし速攻で覚えたものは速攻で忘れるというのが世の常で,卒業時点では知識はほとんど定着していません。それでも天性の楽天家,ポジティブ思考で,研修医生活は見るもの聞くもの全て新しくワクワクの日々でした。見たことがないことはできないから,とにかく何でも見ておきたいという欲求が強かったですね。2年目に在籍していた徳島県立中央病院ではローテート診療科の診療が終わった後も,夕方から勝手に救急外来に行って,看護師さんの手伝いをしたりお茶をしたりしながら救急車を待つような生活をしていました。だいたい23時頃まで救急外来で過ごした後,近所の飲み屋に寝酒を飲みに行って常連さんとその日を締めくくるという日々でした。

ある日,その飲み屋ですっごく楽しい時間を過ごしたんでしょうね。チョイと飲み過ぎ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。