日常臨床でトラウマに気づく

成育歴からひもとく,患者が抱える「生きづらさ」

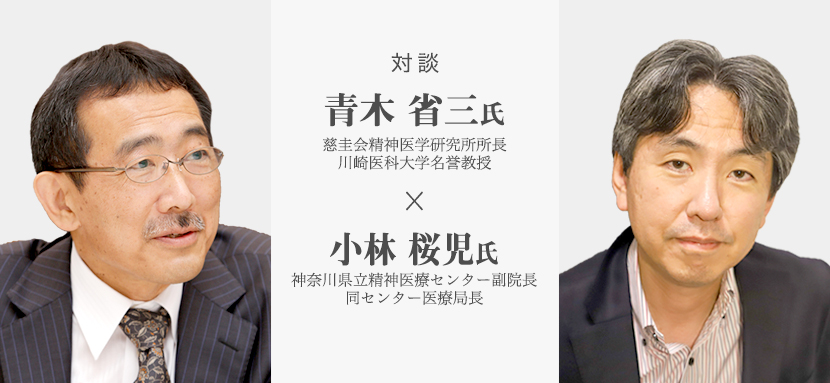

対談・座談会 青木 省三,小林 桜児

2021.06.21 週刊医学界新聞(通常号):第3425号より

「医療者は現在という『点』ではなく,人生という厚みのある『面』で患者をとらえる必要があります」。対談の中でこう述べたのは,精神科臨床に長年従事し,このたび『大人のトラウマを診るということ―こころの病の背景にある傷みに気づく』(医学書院)を上梓した青木氏だ。

「心の傷」であるトラウマは,さまざまな精神疾患の病像と経過に影響を与える。医療者は,どのようなポイントに留意しながら患者の診療や生活支援に臨むべきか。本対談では,同様の問題意識を持ってアディクション臨床の現場で診療を行う小林氏と共に,トラウマ診療の現在地について議論を交わした。

青木 この10年ほどで,精神科臨床で診る患者さんの病像や経過の変化を感じています。伝統的な診断の枠組みから定型的にとらえられる統合失調症やうつ病の患者さんが減少している一方で,非定型の疾患が増加している印象です。そしてその背景を診ると,さまざまなトラウマが潜んでいることを多く経験します。

小林 一方,トラウマは日常臨床で扱うべき事柄ではない「パンドラの箱」とみなす医療者は少なくありません。診療の難しさはどこにあるのでしょうか?

青木 さまざまな要素が考えられますが,まず1つは医療者との関係が不安定となりやすいことが挙げられます。多くの場合,トラウマを抱える患者さんには他人に対する不信感や恐怖心があり,安定した治療関係や信頼関係を継続することが困難です。加えて自傷行為や自己破壊行動なども起こりやすく,トラウマを診る難しさに拍車をかけていると言えます。

小林 それらがトラウマを日常診療から遠ざけ,専門技法によって診るべきというイメージにつながるのですね。

他方,医療者の中には「トラウマ体験=PTSDを引き起こす,生命に危機を及ぼす重大な出来事」と認識している方もいる印象です。しかしこの範囲にとどまらないトラウマ体験もあるのではないでしょうか。

青木 ええ。私はトラウマ体験を「患者さんが抱える生きづらさ」として広くとらえています。日常診療で診る多くの患者さんは,生死にかかわるとまでは言えなくても,自身にとっては重大な心の傷を抱えています。これに気づき適切に配慮することで,精神疾患に対する治療や支援の道筋が見えてくると考えています。

異なる視点をいかに統合し患者像に迫るか

小林 伝統的な精神医学では,精神疾患の徴候を中立的に観察するスタイルが重視されてきました。青木先生の臨床スタイルはそこにとどまらず,内面のトラウマに目を向けることで,患者さんがこれまで生きてきた人生全体を俯瞰するものと言えそうです。

青木 ありがとうございます。とはいえ,もちろん客観的な観察によって精神症状を理解することには,大きな意味があります。「症状を理解すること」と「患者さんの内面を理解すること」は臨床における車の両輪であり,どちらかが欠けてもうまく機能しません。精神疾患は単独では存在し得ず,患者さんの日々の生活から連続した延長線上にあるのです。そこに潜むトラウマ体験を丁寧に診ることで,病状の理解につなげられると考えています。

小林 同感です。これまで患者さんがどのように生活し,その中でどのようなトラウマを体験してきたかを知ることで,客観的に記述された病像と全く異なる姿が立ち現れることをしばしば経験します。

例えば私は成育歴を確認するに当たって,「患者さんが過ごしてきた人生を追体験すること」を心掛けています。具体的には「両親はどのような人でしたか?」などの,回答をはい/いいえに限定しない「開かれた質問」を通じて,患者さん目線のナラティブを時間軸で再構築しています。それによって理解の解像度を高めているのです。青木先生は診察においてどのようなポイントを重視していますか?

青木 トラウマや発達障害,双極性障害や解離性障害など,複数の疾患を念頭に置き,多角的な視点を持つことです。それによって,「Aの視点からはこう見える,Bの視点からはああ見える」のように患者さんに対して複数の仮説を立てられます。もし1つの視点しか持っていなければバイアスがかかった見方に陥り,治療や支援につながり得る重要な情報を見逃すかもしれません。

小林 そうですね。単一的な視点は,「この精神疾患を呈する患者さんには,この薬物を投与する」のように,他の可能性を考慮しないマニュアル的な診断につながります。医療者は常に複数の可能性を念頭に置きながら,相対主義的な診察を心掛けるべきです。

青木 自身の初診時の見立てにこだわりすぎないことも大事です。長期間診ている患者さんでは,時間の経過で病状が変化し診断名が変わることもあるでしょう。病状が変化するたびに,当初の仮説を更新し続けることを厭うべきではありません。そのためには,他の人と話し合い,意見をもらうことは重要です。私自身,若い医療者と話すことで,新たな視点に気づくことが多々あります。

小林 精神科医は客観的な立場から,さまざまな人の「見方」を統合する役割を担っていると言えます。例えば患者さん自身や家族,他の精神科医,行政・福祉の担当者など,それぞれの立場から見る「患者像」は当然異なります。これらの見方を総合的に判断した上で患者さんにとって蓋然性の高いモデルを構築し,絶えず修正することは精神医学のダイナミズムであると言えます。

青木 そうですね。医療者は現在という「点」ではなく,人生という厚みのある「面」で患者さんをとらえる必要があります。成育歴やトラウマ体験に目を向けることは,医療者の患者さんに対する理解を深めるのです。

患者さんの姿は時間の中で,そして生きている場で移ろい,見方によってさまざまな形を映し出します。特定の見方や考え方に固執することなく柔軟に考えることは,精神科臨床には欠かせない姿勢だと思います。

「わかってもらえない」孤立感がトラウマを生み出す

小林 精神科臨床,とりわけアディクション臨床では,トラウマは病状の理解に不可欠な要素です。例えばアルコール依存の患者さんでは,現病歴は生活に支障を来す飲酒や自傷行為などの問題行動が発生した時からスタートするでしょう。しかしそれはあくまでも,患者さんの長年の問題がその時点で噴出して表面化したに過ぎません。

青木 発症の現病歴だけでわかる患者さんの生きづらさは氷山の一角でしかなく,水面下で脈々と流れるトラウマ体験がアディクションの経過に影響を与えていることもある,と。

小林 ええ。次のステップとして「なぜ,その問題行動に至ったのか?」という背景を考える必要があります。

2015...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

青木 省三(あおき・しょうぞう)氏 慈圭会精神医学研究所所長/川崎医科大学名誉教授

1977年岡山大医学部卒。同大病院で研修後,90年英ロンドン大精神医学研究所へ留学。93年岡山大助教授,97年川崎医大精神科学教室主任教授を経て,2018年より現職。40年以上にわたり精神科臨床に従事。『大人のトラウマを診るということ―こころの病の背景にある傷みに気づく』(医学書院),『ぼくらの中の「トラウマ」―いたみを癒すということ』(ちくまプリマー新書)など,編著書多数。「心の傷は目に見えないですが,いたみ(傷み/痛み)に気づき,包帯を当てる気持ちで接したいです」。

小林 桜児(こばやし・おうじ)氏 神奈川県立精神医療センター副院長/同センター医療局長

1993年慶大文学部哲学科卒。R.D.レインやH.S.サリヴァンの著作に触れ,精神科医を志す。2000年信州大医学部卒。横浜市大病院で研修後,09年国立精神・神経医療研究センター病院などを経て,13年神奈川県立精神医療センター依存症診療科。18年より同センター医療局長,21年より同センター副院長を兼任。近著に『人を信じられない病―信頼障害としてのアディクション』(日本評論社)など。「問題行動の陰にトラウマあり。困った時は成育歴を再確認してみてください」。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。