悩ましい医療の選択を助ける意思決定ガイド

寄稿 大坂 和可子

2021.03.22 週刊医学界新聞(看護号):第3413号より

私は長年,乳がん患者のためのサポートグループにファシリテーターとしてかかわってきた。患者同士の話し合いの場に参加する中で,治療方法,遺伝子検査を実施するか否か,家族や職場の人にがんであることを伝えるか否かの選択等,さまざまな意思決定の悩みを聞いた。これらの意思決定は,全ての人にとって一つの正しい答えがあるわけではなく,患者によって最善の選択が異なる。自分のライフスタイルや価値観と照らし合わせ吟味した上で決定する必要があるため,患者にとって悩ましい選択となる。

意思決定とは,「ある目標を達成するために,複数の選択可能な代替的手段の中から最適なものを選ぶこと」(『大辞林』第四版)と定義される。看護師として臨床で直面する意思決定支援には,選択肢がはっきりしており標準化がある程度可能なものから,倫理的なジレンマをはらむ,個別性の高い,時間を要する複雑なものまで多様である。

本稿では,乳がん患者のサポートグループでも話題に上がるような,選択肢がある程度明確である一方で,患者のライフスタイルや価値観によって評価が異なる「悩ましい医療の選択」に着目し,その支援に活用可能な「意思決定ガイド」を紹介する。

国際基準を基に作られる質の高い意思決定ガイド

悩ましい医療の選択の際,共同意思決定(Shared Decision Making:SDM)の導入が重要となる。SDMは「エビデンスに加え,選択肢,利益,害,患者の価値観や意向,状況を共有し,医療者と患者・家族とが一緒に健康にかかわる意思決定に参加するプロセス」と定義され1),これを促す介入の一つとして,意思決定ガイドの提供が挙げられる。意思決定ガイドとは,治療方法や検査方法の選択肢ごとのメリットとデメリットを中立の立場でわかりやすく説明しているパンフレット,ビデオ,またはウェブサイトを指す。SDMを補完する位置付けにあり,患者が各選択肢の特徴を理解し,選んだ選択肢に対する自分自身の考え(価値観)を吟味するのを助けるツールである。

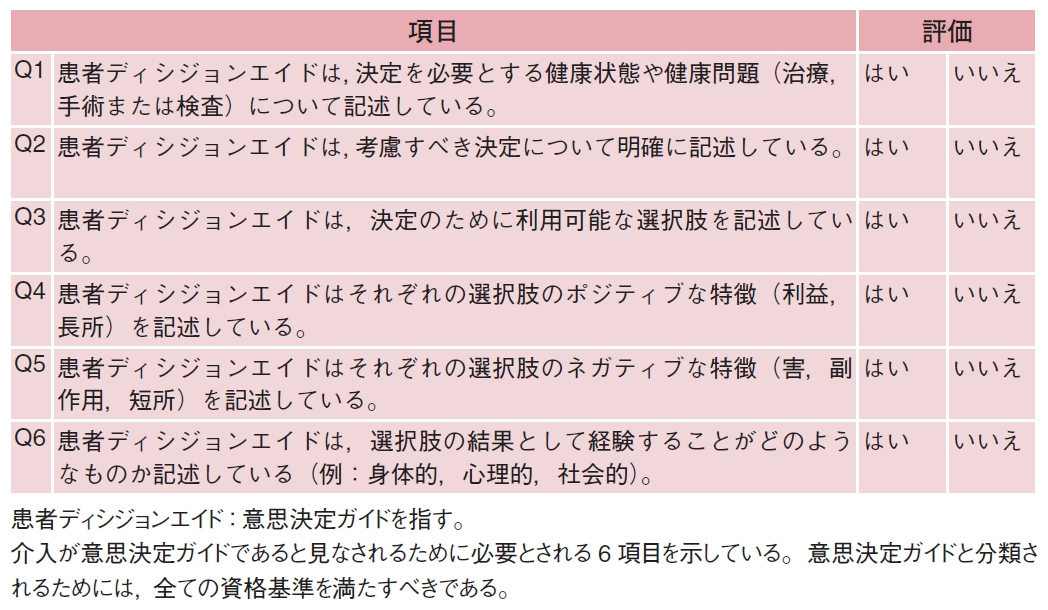

意思決定ガイドは,国際基準に基づいて開発することで質を高められる。意思決定ガイドの質を評価する国際基準(International Patient Decision Aid Standards:IPDAS)は,意思決定ガイドおよび意思決定支援の研究者らによる国際的な組織であるIPDAS Collaborationによって2005年に開発され,2013年に改訂された。意思決定ガイドの国際的な資格基準として,IPDASに記載のある6項目を表に示す2)(註)。

欧米で行われたランダム化比較試験105件のシステマティックレビューによれば,意思決定ガイドの提供により患者の知識の向上,意思決定の葛藤の低減,満足度の向上が確認されている3)。

早期乳がんの術式選択を支援するために

日本で活用できる意思決定ガイドはまだ少ないが,早期乳がんの術式選択4),胃ろうの選択5),更年期の女性がホルモン補充療法を受けるかどうかの選択6)時に活用できるものなどが開発されている。また,現在開発中の意思決定ガイドも複数あり,今後増えることが予測される。

一例として,筆者が開発した早期乳がんの術式選択の意思決定ガイドを簡単に紹介する。早期乳がんでは,①乳房温存手術...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

大坂 和可子(おおさか・わかこ)氏 慶應義塾大学看護医療学部 准教授

1993年聖路加看護大(当時)看護学部卒業後,看護師として総合病院にて勤務。2015年聖路加国際大大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。同大助教,慈恵医大講師等を経て19年より現職。専門はがん看護学,緩和ケア,看護情報学など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください

『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26

-

医学界新聞プラス

[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?

『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第1回]PPI(プロトンポンプ阻害薬)の副作用で下痢が発現する理由は? 機序は?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.07.29

-

医学界新聞プラス

[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05

最新の記事

-

2025.12.26

-

厳しさや大量の課題は本当に必要か?

教育現場の「当たり前」を問い直す対談・座談会 2025.12.09

-

対談・座談会 2025.12.09

-

対談・座談会 2025.12.09

-

インタビュー 2025.12.09

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。