脳梗塞と動脈硬化(福武敏夫)

連載

2018.11.19

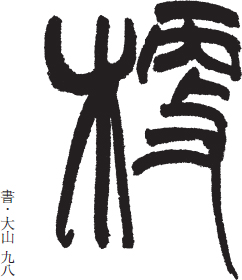

漢字から見る神経学

普段何気なく使っている神経学用語。その由来を考えたことはありますか?漢字好きの神経内科医が,数千年の歴史を持つ漢字の成り立ちから現代の神経学を考察します。

[第5回]脳梗塞と動脈硬化

福武 敏夫(亀田メディカルセンター神経内科部長)

(前回よりつづく)

本邦において脳血管障害は長く「中風」と呼ばれていました。「脳梗塞」という言葉はいつ登場したのでしょう。1959年には使用例があるものの,1964年改訂の『南山堂医学大辞典』には採用されていません。Google Scholarによると少なくとも1930年代から「脳軟化」という言葉があって,これは病理的な意味も示すので最近まで使われています。「脳梗塞」と同じ意味での「脳軟化(症)」も1940年代には使用されており,1970年あたりでも散見されます。「心...

本邦において脳血管障害は長く「中風」と呼ばれていました。「脳梗塞」という言葉はいつ登場したのでしょう。1959年には使用例があるものの,1964年改訂の『南山堂医学大辞典』には採用されていません。Google Scholarによると少なくとも1930年代から「脳軟化」という言葉があって,これは病理的な意味も示すので最近まで使われています。「脳梗塞」と同じ意味での「脳軟化(症)」も1940年代には使用されており,1970年あたりでも散見されます。「心...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

この記事の連載

漢字から見る神経学(終了)

いま話題の記事

-

対談・座談会 2025.12.09

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。