レジデントのための「医療の質」向上委員会

[第11回] 実践編2(前編)

事例で学ぶ質向上モデルの実践

連載 遠藤英樹

2015.11.09 週刊医学界新聞(レジデント号):第3149号より

事例提示

研修医2年目のあなたは,外科で研修をしています。病棟で仕事をしていると,外来中の指導医から電話がかかってきました。「乳癌末期の患者さんを疼痛コントロールのために入院させる。オピオイドを処方したから,痛みの程度をみて調整して」と指示され,担当医になることになりました。

患者さんに会ってみると,なんとか笑顔を見せようとしてくれるものの,癌の皮膚浸潤による疼痛が強く,日常生活が困難になってきたとのこと。Numerical Rating Scale(NRS) は5-7/10です。しかし指導医の処方箋を見ると,オキシコドン10 mg/分2のみで,外来でもNSAIDsが処方された形跡はありません。あなたは「WHOの三段階除痛ラダーには,NSAIDsから始めると書いてあったような……」と疑問に思いつつも,処方通りオキシコドンを飲んでもらい,レスキュー用のオキシコドンも処方しました。

数時間後,病棟より患者さんが嘔吐したとの連絡がありました。おそらくオキシコドンの副作用です。急いで病棟へ向かうと,患者さんはまだ気持ち悪そうにしています。吐いたのは一回だけとのことでしたが,最近は食事も十分に取れていなかったことを考慮し,点滴を確保し,吐き気止めの投与指示を出しました。

その後,患者さんがオキシコドンはもう飲みたくないと訴えているという看護師からの連絡を受け,再び患者さんに会うことにしました。吐き気止めを定時内服することで,今後もオキシコドンで疼痛緩和するように提案しますが,なかなか受け入れてもらえません。結局,担当看護師が呼んできてくれた緩和ケア認定看護師の説得で,なんとかオキシコドンの継続内服を了承してもらえました。

同僚の研修医にその出来事を話すと,その研修医も同じような経験をしたと言います。これは大きな問題なのではないかと感じ始めました。

今回は上記の事例を基に,前回紹介した質向上モデルの実際の流れを見ていきます。

質向上プロジェクトを組み立てよう

まずは,一体何が問題なのか,解決の糸口は何かを整理してみます。

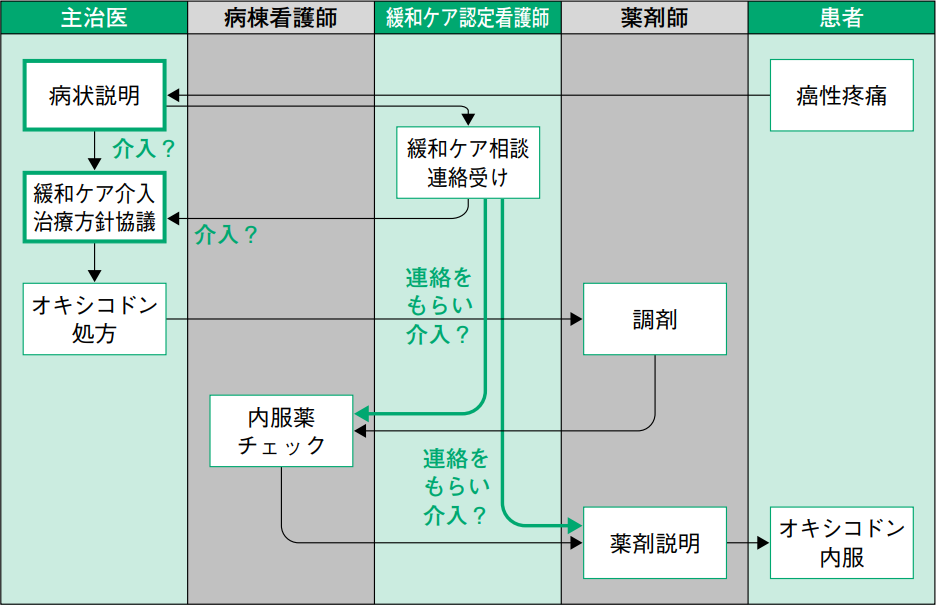

この患者さんは外来で痛みがコントロールできず入院してきました。そして,WHOが推奨する三段階除痛ラダーとは異なる処方がされていました。簡単に考えられる解決策は外来医師にNSAIDsから始める提案をすることですが,外来医師は指導医なので,研修医が介入するには少しハードルが高そうです。そこで,入院治療に着目して,院内で疼痛コントロールを要する患者の治療の流れの一例をプロセスチャートにしてみました(図1)。すると,病棟看護師,緩和ケア認定看護師,薬剤師がかかわるプロセスで,介入できそうな箇所があることに気付きます。

患者の説得に協力してくれた緩和ケア認定看護師に相談してみると,オピオイドで...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

遠藤英樹 松戸市立病院救命救急センター医長

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。