Dialog & Diagnosis

[第6回] 既往歴,この厄介なるもの

連載 青柳有紀

2015.06.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3128号より

内科救急部に朝の回診に行くと,30代の女性が苦しそうな表情でストレッチャーに横たわっていました。嘔吐を繰り返しています。その他の患者さんたちは落ち着いているようです。早速,この患者さんから回診を始めることにします。

[症例]34歳女性。主訴:心窩部痛,嘔吐。胃食道逆流症(GERD)の既往があり,過去5年間,心窩部に不快感や痛みを意識した際にプロトンポンプ阻害薬(オメプラゾール)を服用していた。その他,特記すべき既往歴はない。3日前から心窩部痛が生じ,嘔気で食事もままならなくなった。地域の病院を受診し,入院加療となったが,痛みと嘔吐が増悪したため,三次医療機関である当院に転送されてきた。心窩部痛は刺し貫くような痛みで,他の部位に放散しない。体動で痛みが増悪するが,安静にしても痛みと嘔気は消えない。過去2時間に4回嘔吐した。嘔吐物は黄色がかった胃液のようなもので,血性ではない。この2日間はほとんど何も経口摂取できない状態が続いている。下痢なし。発熱なし。その他,呼吸器症状や尿路症状はない。特記すべき家族歴なし。医師の夫と二人暮らし。酒,タバコはやらない。オメプラゾール以外,処方薬やサプリメントなどは服用していない。転送元の病院での妊娠検査は陰性だった。

入院時のバイタルおよび身体所見は以下の通り。体温37.0℃,血圧112/70 mmHg,心拍数109/分,呼吸数18/分,SpO2 99%(room air)。苦悶様表情あり。両眼瞼結膜は正常で黄疸なし。心音および呼吸音は正常。腹部に視診上異常は認めない。心窩部に限局した圧痛あり。「食道炎」の診断で,既にプロトンポンプ阻害薬の静注が開始されている。

あなたの鑑別診断は?

皆さんはこの症例についてどう思うでしょうか。「胃食道逆流症」の既往がある女性に見られた,激しい心窩部痛の症例です。担当しているレジデントは食道炎,つまり既往である胃食道逆流症に関連した合併症と判断し,治療を開始したようです。でも,何だか変な感じがしますね。

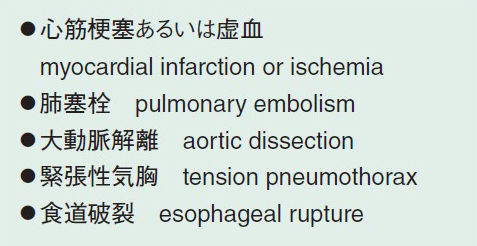

心窩部痛は救急や外来では非常にコモンな症状で,鑑別診断も多岐にわたります。だからこそ,まずは危険な疾患から注意深く除外していくのが一般的なアプローチです。近接した解剖学的位置から,いわゆる5“killer”chest pains(死につながる5つの胸痛,表)に含まれる心筋梗塞や大動脈解離といった疾患がすぐに思い浮かびますが,年齢を筆頭にこの患者に該当する危険因子は見られず,リスクは低いように思われます。同様に,食道破裂,肺塞栓(非典型的ですが),その他の緊急性の高い疾患群,すなわち胃十二指腸などの消化管穿孔,急性膵炎なども十分に考慮する必要があります。また,レジデントが下した診断名の食道炎や消化性潰瘍とともに,上腹部痛の鑑別に含まれる疾患群,すなわち急性胆嚢炎,急性胆管炎,脾膿瘍,脾梗塞,急性腸間膜虚血あるいは梗塞,腸閉塞,腎盂腎炎などの診断可能性も考えられるでしょう。

担当のレジデントは,患者の既往歴を考慮した上で下した食道炎の診断可能性に相当自信があるのか,例えば急性膵炎のワークアップ,すなわちリパーゼなどの血清検査な...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。