- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第2回] 姿勢・歩行障害・バランス機能の評価

医学界新聞プラス

[第2回] 姿勢・歩行障害・バランス機能の評価

『PT・OT・STポケットマニュアル』より

連載 古山大翔,角田亘

2023.05.05

PT・OT・STポケットマニュアル

「この方法で大丈夫だろうか?」「患者さんにどう説明すればいいのかな?」と不安を抱きやすいキャリアの浅い理学療法士,作業療法士,言語聴覚士の方々にとって,羅針盤となるような書籍『PT・OT・STポケットマニュアル』が刊行されました。この1冊をポケットに忍ばせておけば,自信を持って対応できること間違いなしです!

今回,医学界新聞プラスでは本書の内容から4項目を抜粋し,紹介をしていきます。

▼Focus Point

- ●姿勢評価は,正常のアライメントを頭に入れておこう

- ●姿勢のなかでどの筋が伸長・短縮されているのかを確認しよう

- ●正常歩行と異常歩行を確認しよう

- ●バランスの種類(静的バランス,動的バランス,支持基底面が変化するなかでのバランス)を考えて評価しよう

1 姿勢・歩行・バランス評価のキホン

1.姿勢評価の基本

- a 正常アライメント

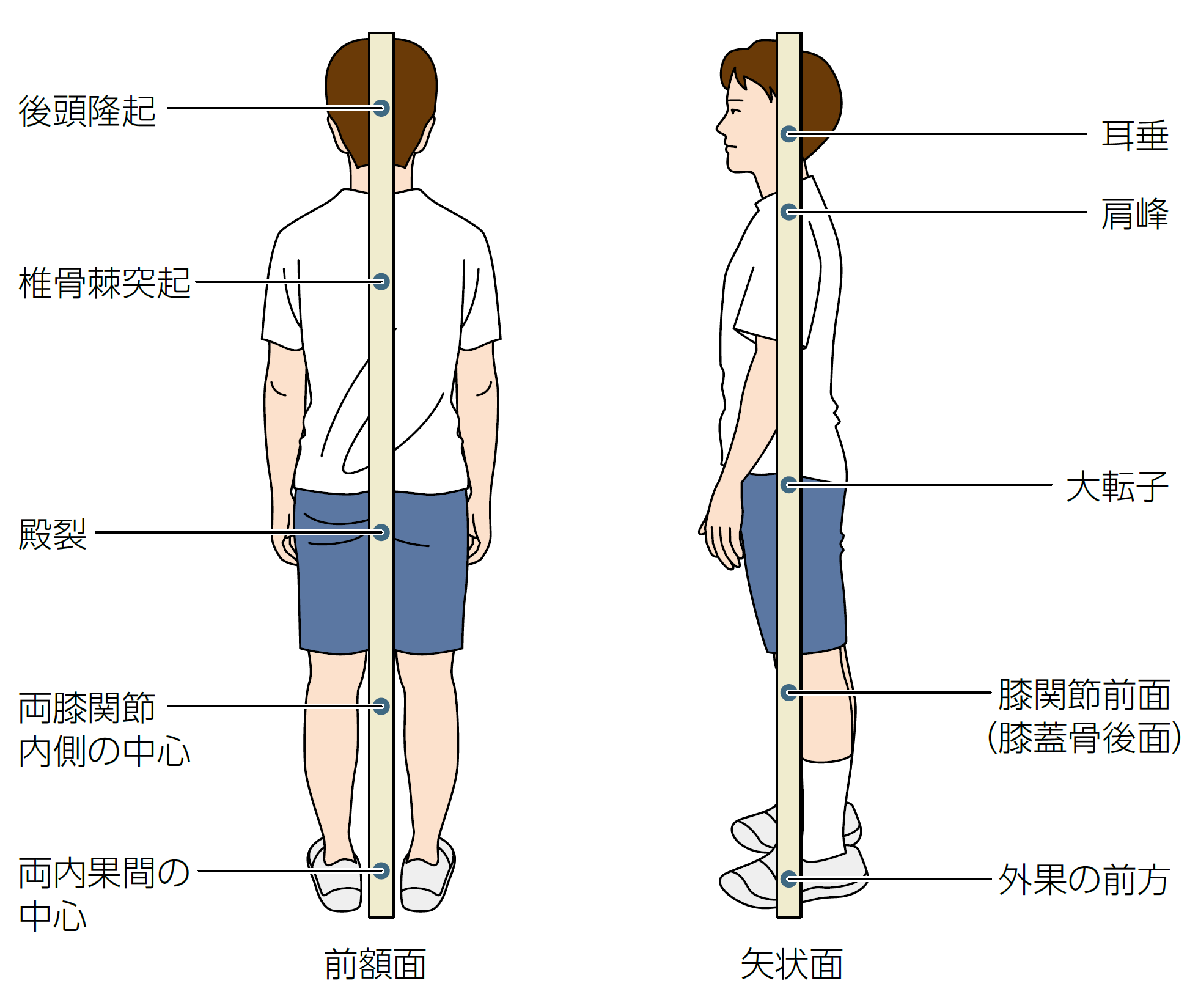

- ・姿勢観察をする際にはまず,正常のアライメントを頭に入れておかなければならない.正常アライメントからどの方向にどれくらい逸脱しているのかを観察する(図1).

- ・静止立位時の矢状面のアライメント:耳垂-肩峰-大転子-膝関節前面(膝蓋骨後面)-外果の前方

- ・静止立位時の前額面のアライメント:後頭隆起-椎骨棘突起-殿裂-両膝関節内側の中心-両内果間の中心

- b 姿勢の分類

- ・主に姿勢のアライメントは矢状面において胸椎と腰椎・骨盤の特徴から,①正常アライメント(ideal alignment),②胸椎が後弯,腰椎が前弯している後弯前弯型(kyphosis-lordosis posture),③胸椎が後弯,腰椎が平坦なスウェイバック姿勢(sway-back posture),④腰椎の前弯が減少している平背型(flat-back posture),の4つに分類される.

2.歩行評価の基本

- a 定量的評価と定性的評価

- ・定量的評価は,歩行速度やストライド長,歩行距離など実際の距離や時間など数字で表せる評価のことである.定性的評価は,重症度分類や歩行観察など歩行の段階的な分類や,歩行の特徴などを評価するものである.

- b 歩行観察

- ・歩行観察は,歩行をいくつかの相に分けて観察する.

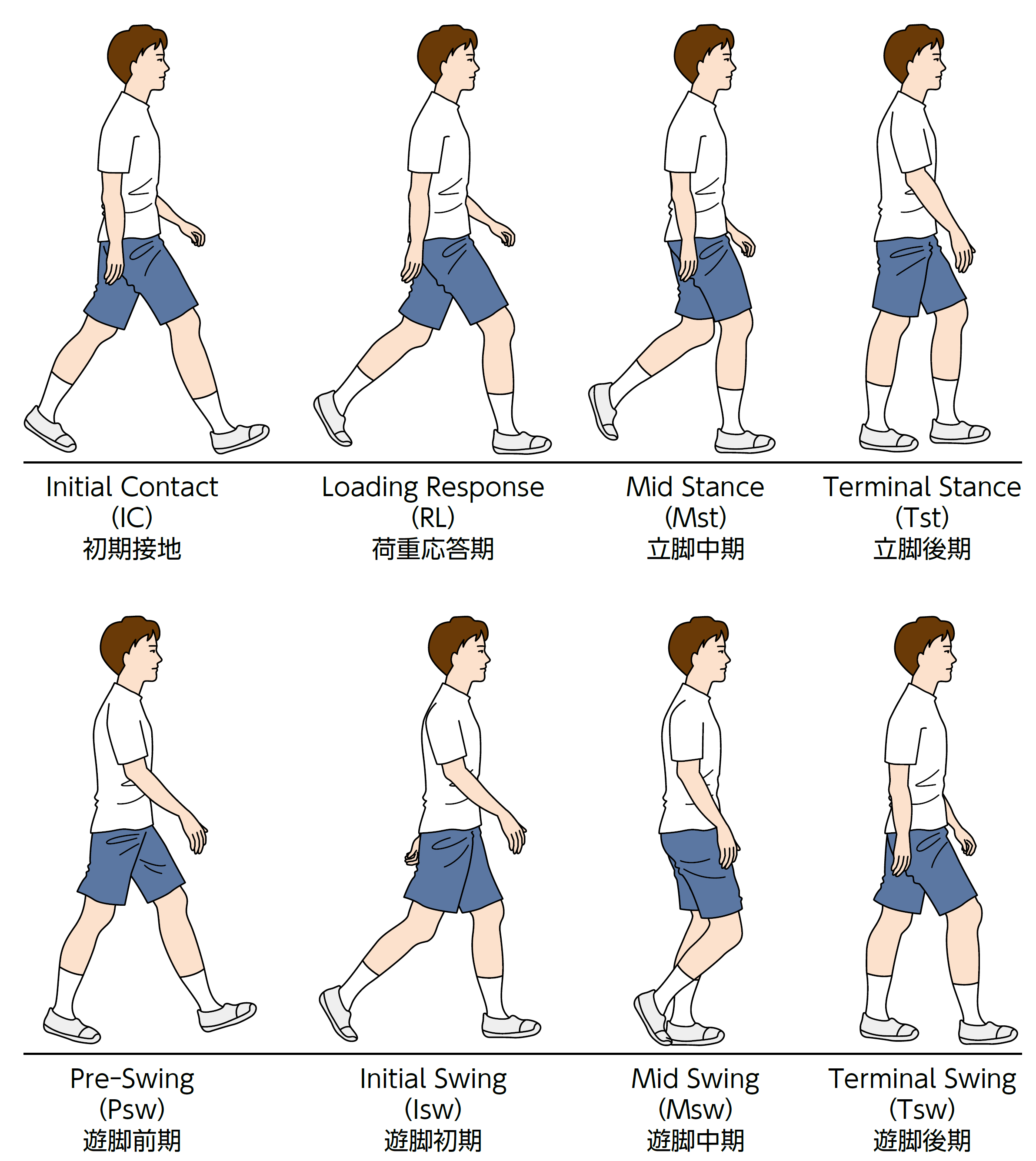

- ・一般的に用いられている歩行の相分けは,ランチョ・ロス・アミーゴ方式である.各相の用語について図2に示す.

- c 代表的な異常歩行

- ・大殿筋歩行:大殿筋の筋力低下により起こる.立脚相にて体幹と骨盤を後方に引いた歩行となる.

- ・トレンデレンブルク歩行:中殿筋の筋力低下により起こる.患肢の立脚相で骨盤の対側が下がる.

- ・鶏歩:前脛骨筋の筋力低下によって足関節の背屈ができなくなったため,足(大腿部,膝)を高く上げて歩行する.

- ・小刻み歩行:パーキンソン病患者に見られる歩行である.前屈姿勢で,歩幅が短く,足底を地面にこするように歩く.

- ・酩酊歩行:小脳性運動失調患者に見られる.身体動揺が大きく,歩隔を広くした不安定な歩行となる.

- d 歩行速度評価:10m歩行試験

- ・10m歩行の時間だけでなく,歩数を数えることでケイデンスや歩幅なども評価することができる.また,時間により歩行自立度や転倒リスクなどを評価することができる.

3.バランス評価の基本

- a バランス制御の機能

- ・バランス制御には様々な身体機能が協調的に作用している.要因としては,前庭感覚,視覚,体性感覚が関与する感覚系,伸張反射や姿勢反射等が関与する神経系,実際に関節の運動を制御する筋・骨格系がかかわっている.

- b バランスの分類

- ・バランスには3つのレベルがある.重心を支持基底面内に保持する静的バランス,支持基底面内で重心を動かすことができる動的バランス,支持基底面を変化させて重心を移動することができる動的バランスに分かれている.

- c バランス評価の種類

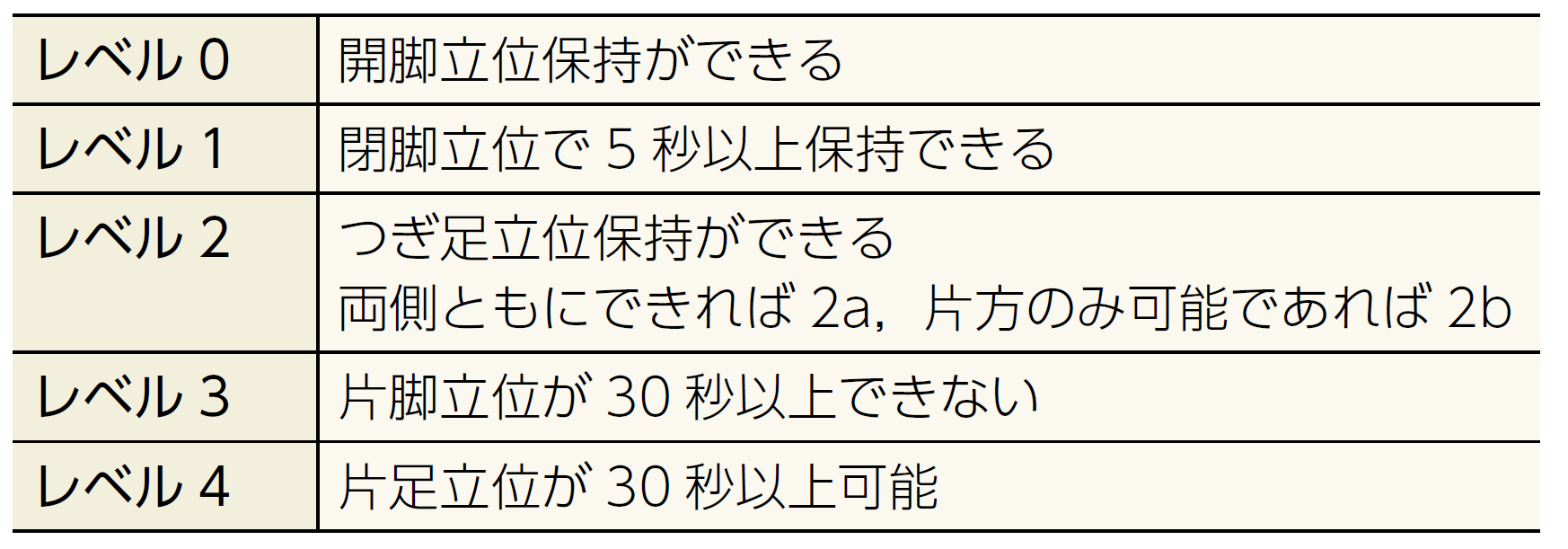

- ・支持基底面内に重心を保持する能力を評価するものは,静止立位評価やタンデム肢位,片脚立位などが挙げられる.静的バランスの系統的評価として, Standing test for Imbalance and Disequilibrium(SIDE)を使用すると転倒リスクなども評価しやすい.

- ・支持基底面内で重心を移動することができる能力を評価するものとしては,Functional Reach Test(FRT)が挙げられる.

- ・支持基底面を変化させて重心を移動することができる能力を評価するものとして,Timed Up & Go Test(TUG)が挙げられる.

- ・バランス能力を包括的に評価できるものとしては,Berg Balance Scale(BBS)がよく用いられている(ここも参照➡『PT・OT・STポケットマニュアル』Ⅵ章4:294頁).

2 実際にはこうする

1.姿勢評価の実際

- ・立位姿勢を評価する際は矢状面,前額面など多方面から観察する.患者が上着を着ていれば脱いでもらい,上衣の裾を下衣のウエストに入れるなどして,体のラインが見えやすいようにする.

- ・患者に姿勢評価をすると伝えると,無意識に正しい姿勢をとろうとしてしまうため,ある程度脱力した姿勢,楽な姿勢をとらせることを心がける.

- ・肩峰の高さや骨盤の高さなど,視診でわかりにくい場合は触診をして確かめる.患者から承諾が得られれば写真などに記録することで,介入前後の比較や,患者へのフィードバックが行いやすい.

- ・長時間の姿勢によって症状が出る場合もあるので,同じ姿勢を維持してもらい,症状の変化があるのか観察する.

2.歩行評価の実際

- a 定性的歩行評価

- (1)歩行観察

- ・歩行路を準備し,前額面,矢状面から歩行を観察する.患者から承諾が得られればビデオにて撮影し,介入の前後比較や,フィードバックに活用する.患者の足部や膝などは露出させ,観察しやすいようにする.各歩行周期において正常から逸脱している運動を観察する.患者の各部位の位置関係から重心位置を推測し,各関節のモーメントの向きを推測する.

- b 定量的歩行評価

- (1)10m歩行

- ・10m歩行路と,前後1〜2m余分にとり,歩行速度が一定の10m歩行を評価する.10mの開始ラインから患者の1歩目接地した段階で計測し始め,0歩目として数える.10m終了ラインから1歩目接地したところで計測を終了し,最終ステップとして数える.測定は通常歩行と最大努力歩行の2回測定する.

- ・通常歩行速度が1.0m/秒を下回ると要介護の割合が高くなることや,転倒のリスクが高まるといわれており,10m歩行テストで10秒がカットオフと考えられている.

3.バランス評価の実際

- a 静的立位バランスの評価

- (1)SIDE

- ・段階的分類は表1に示すとおりである.

- b 動的バランスの評価

- (1)FRT

- ・足を肩幅に開き,一側上肢の肩を90°屈曲させ,踵が浮かないところまで上肢を前方にリーチさせる.上肢は水平移動するように指示する.開始姿勢を壁に背をつけた状態にすると再現性が高くなる.

- ・虚弱高齢者の場合は18.5cm未満,脳卒中患者では15.0cm未満で転倒リスクが高いといわれている.

- (2)TUG

- ・椅子の背もたれにゆったりと掛けて座り,スタートの合図で椅子から立ち上がり3mを快適な速度で歩行し,折り返して座るまでの時間を計測する.

- ・転倒リスクとしては13.5秒,介護予防の観点からは11秒がカットオフとして報告されている.

- (3)BBS

- ・全14項目で各項目0〜4点,合計56点である.歩行自立度の判定基準として45点以上がカットオフ値として用いられている.

\知っておきたい/三次元動作解析装置(VICON)

VICONは体表に貼付したマーカーを赤外線カメラにて撮影し,動作を解析する装置である.地面に設置した床反力計と併せて計測することで,各関節の角度と床反力から関節モーメントを算出することが可能となる.複数台のカメラを用いることで,動作を三次元的に捉えることができるので,様々な関節運動を捉えることができる.例えば膝関節の場合,屈曲・伸展の動きだけではなく,内反・外反の動きを捉えることが可能であり,変形性膝関節症患者の関節の力学的負荷を検証する研究などで応用されている.

参考文献

1)市橋則明(編):運動療法学―障害別アプローチの理論と実際.第2版,文光堂,2014

2)中村隆一,他:基礎運動学.第6版補訂,医歯薬出版,2003

3)月城慶一,他(訳):観察による歩行分析.医学書院,2005

PT・OT・STポケットマニュアル

リハ現場での「これは困った!」に応える、先輩療法士からのベストアドバイス

<内容紹介>入職したて~数年の若手の理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)にとって、毎日の臨床は不安と戸惑いの連続といえる。本書は、PT・OT・STの3職種が共通して使える内容を基本とし、この1冊を持っていれば、リハビリテーション医療の常識はもとより、患者さん対応や疾患ごとの評価、治療のコツについて、困った時に手軽なサイズで容易に調べることができる。評価に必要な重要スケールも豊富に収載。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。