- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第1回]本書の誕生秘話(前編)

医学界新聞プラス

[第1回]本書の誕生秘話(前編)

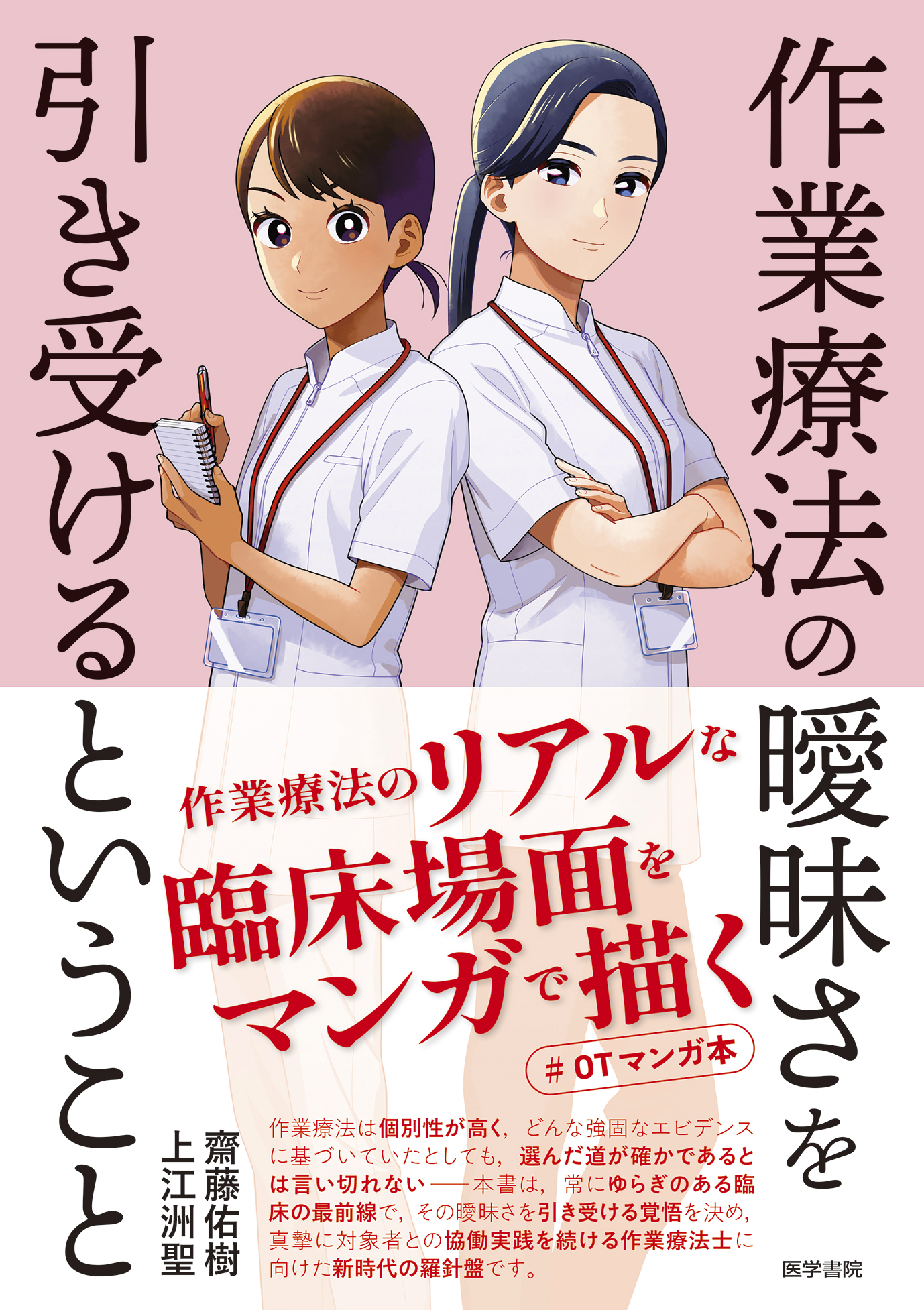

『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』より

連載 齋藤佑樹 上江洲聖

2023.10.20

作業療法の曖昧さを引き受けるということ

作業療法は個別性が高く,どんな強固なエビデンスに基づいていたとしても,選んだ道が確かであるとは言い切れません。そのため,作業療法士(OT)には常にオーダーメイドのかかわりが求められ,そのプロセスに悩む新人や若手のOTは数多く存在します。そうした方にお薦めの新刊『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』では,駆け出しのOTが迷いがちな臨床場面や作業療法における目標設定について,マンガを交えて解説されています。マンガで示される臨床現場での先輩OTの実践を臨床実習生である主人公の目を通して見ることで,作業療法の本質が何かに気付く過程を追体験することができます。

「医学界新聞プラス」では,本書の誕生秘話が語られた座談会の模様を全3回に分けてご紹介します。

制作が一段落したころ、原作者の上江洲先生、解説担当の齋藤先生、漫画家のえんぴつさんに、制作過程での苦労や工夫、各場面に込めた思いを振り返っていただきました。本書が発行に至るまでにどんなことがあったのか、三人の「頭の中」を、読者の皆さまへのメッセージとして、あとがきに代えてお届けします。

趣味:車、コーヒー、酒、家電、料理、読書、文章を書くこと。座右の銘:Publish or Perish

趣味:読書、映画鑑賞、カフェめぐり、ブログ「琉球OT」

趣味:絵を描くこと、手芸、石を眺めること。 友人とオレンジポメラニアンの「ぽんちゃん」と一緒に暮らしている。

責任を背負った選択

―早速ですが、企画の出発点を振り返ってみていかがですか?

上江洲 企画のスタートのことは、はっきり覚えていますよ。福岡の学会[1]で齋藤さんから担当の小段さん(自身も作業療法士免許を持つ医学書院の編集者)を紹介してもらったのが始まりでしたよね。たしか昼間からビールを飲んで……。

齋藤 いやいや、昼じゃないですよ! 夕方かな(笑)。

上江洲 学会終わりの夕方だったね(笑)。そうそう、そこで小段さんから(僕らの)「頭の中を見たい」と言われたんですよね。実はこの質問は学会やセミナーの講演終わりによく聞かれるんですけど、いつも答えることを躊躇していました。というのも、この質問に答えることは「Aという状況ではBのように対応しましょう」という画一的なマニュアルを教えることになるんじゃないかという懸念があって、すごく悩んでいたからです。

齋藤 ハウツー本をつくる怖さみたいなことでしょう?

上江洲 そうそう。でも、今はSNSを中心にいろんなハウツーが紹介されていて、それらのツールを利用して学ぶ人が多いよね。でも、だからと言って臨床の力が育ちにくくなったかというと、そうでもないよね。むしろ自分たちのときより、ずっと優秀だし。

齋藤 もしも状況を問わず、ある言説に従って画一的に評価や治療を進めてしまうと、対象者にとっては不利益になりかねないですよね。そうした危険性があることを公の立場で発信するのは、ものすごく無責任だなと僕も感じていました。でも、世の中には僕らが発信するもの以外に無数のものがある。だから、たくさんある中のバリエーションの一つと考えればいいのかなって、今はそう思っています。

上江洲 本書の内容は、学会の終わりに後輩たちと食事をしながら話しているようなことなんです。教科書に書いてない、リアルな、ちょっと暗くて重いようなことを、「こんなふうに受け止めないといけないときもある」とか「こういう解釈をしたら、こういう声がけもあるんじゃないか」っていう、すごく具体的な話ですよね。

それって、なかなか公には語られないけど実際はすごく必要とされている。だからこういう形で届けられるならやってみてもいいかもしれないと思いました。「これがすべての正解じゃない」というのが前提で、話を伝えられる。この企画が始まってそう思えるようになりました。

[1] 第53回日本作業療法学会(2019年9月6~8日@福岡国際会議場、福岡サンパレス)

マンガという表現方法

―企画を進めることが決まったところで、上江洲先生が「マンガしかないね」とおっしゃったのが、すごく印象に残っています。

上江洲 それはホントすぐ言ったよね。『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博、集英社、1998年~)の「ヒソカ対クロロ」[2]のイメージって(笑)。「何十回読んでもぜんぜん意味がわからない。でもなんだかゾクゾクする。ここでああ考えて、こうきたらこう返して……」みたいなワクワクが、すごく印象に残っていて、それと同じように作業療法の場面を書き出してみると面白いかもと思ったんですよ。

齋藤 しかも、こうやって実際に形になるのが驚きですよね。えんぴつさんの描くキャラクターが、とってもよかったです。特に花城がカッコいいんですよ。僕が小さいころは公園とかでよくヒーローごっこをしていたんですけど、そういう憧れみたいなものも、この作品には込められていると感じています。

おそらく読者層としては野原を追体験して一緒に学んでいく人が多いと思いますが、その一方で、花城になりきって臨床をするという側面もあると思うんです。だから、花城がカッコいいというのは、すごく大事なんですよね。花城の存在に心を動かされる人は多いと思います。

えんぴつ そう言っていただけるととてもうれしいです! ありがとうございます。

[2] 共に作中のキャラクターの名前。複数の特殊な能力を使って攻撃してくるクロロに対し、ヒソカはその発動条件やタイミング、周囲の状況など複雑な思考を巡らすことを強いられる。その思考がすべて言葉で説明されており、マンガとは思えない圧倒的な文字量で紙面が埋め尽くされている。

対象者のことを考え抜く

上江洲 たしかに花城の対象者に向き合う姿勢ってカッコいいよね。対象者の人生にグッとのめり込んでいくっていうか…。

齋藤 うんうん。例えば、トイレがうまくできない人の支援とか、いわゆるテクニック的なところは、経験を積めばスキルは向上していくけど、その先に対象者の人生をどれだけ考え抜くのかは個人差がすごく大きいところだと思います。

上江洲 その差は診療報酬には反映されないし、深く考えなくても誰にも責められない。そういうふうに考えてみると、齋藤さんの言ったように、花城みたいになりたいと思う人が増えてくれると嬉しいですね。

齋藤 最終話の野原がまさにそうだよね。花城のいいところを自分にうまく落とし込んで、対象者だけでなく組織や学生にも働きかけている。

上江洲 それに、花城も(最終話の)野原も、課題を一方的に投げているだけじゃなくて、「こんなことができるようになったら超楽しいんじゃない?」というモデルになっているところがいいよね。中堅も、新人も、学生もみんな楽しんで仕事ができるようになればいいなと思う。

作業療法の曖昧さを引き受けるということ

作業療法の臨床場面をマンガで描き出した新時代の羅針盤

<内容紹介>作業療法は個別性が高く、どんな強固なエビデンスに基づいていたとしても、選んだ道が確かであるとは言い切れない──本書は、常にゆらぎのある臨床の最前線で、その曖昧さを引き受ける覚悟を決め、真摯に対象者との協働実践を続ける作業療法士に向けた新時代の羅針盤です。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。