- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第2回]プローブとオリエンテーション

医学界新聞プラス

[第2回]プローブとオリエンテーション

『レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]』より

連載 亀田徹

2023.10.27

レジデントのための腹部エコーの鉄則

従来,腹部エコーは,検査室で行われる系統的超音波検査として行われてきましたが,近年,臨床医が自らベッドサイドで行うPoint-of-Care Ultrasonography(POCUS)の概念が世界中で共有されるようになりました。腹部エコーの世界は変化の渦中にあると言ってもよいのではないでしょうか。

書籍『レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]』は,POCUSと系統的超音波検査の考え方を併せ持ち,解剖学的知識,走査法といった基本から,画像の解釈,病態の把握まで,腹部エコーを行ううえで知っておきたい“鉄則”を1冊にまとめています。本書とともに,新たな腹部エコーの時代へ歩みをすすめてみませんか。

「医学界新聞プラス」では本書のうち,「実践編1(超音波解剖と走査法——胆囊・肝外胆管)」,「基礎編(プローブとオリエンテーション)」,「実践編3(症候別エコーの実践——下腹部痛)」の項目をピックアップし,4回に分けて紹介します。

プローブの特性と選択

【鉄則】臨床で用いられるプローブの種類と特性を理解しよう

・超音波周波数と分解能,減衰との関係を理解し,プローブで用いられる周波数を意識する。

・コンベックスプローブは主に腹部に,リニアプローブは主に表在に,セクタプローブは主に心臓に用いられる(図1)。欧米ではマイクロコンベックスプローブがfocused assessment with sonography for trauma(FAST)などで利用されている。

・経食道,経腟,経直腸など体腔用プローブもある。

【鉄則】まずはコンベックスプローブを用い,必要に応じてリニアプローブを併用する

・腹部エコーではまずコンベックスプローブで全体を評価する。実質臓器の評価はコンベックスプローブで事足りるが,浅い部位に位置する病変を詳細に観察する場合には,リニアプローブを利用する。

・周波数の高いリニアプローブは空間分解能が高く,浅い部位の詳細な評価に適しているが,減衰が強くなる深部の評価には向かない。

画面の表示

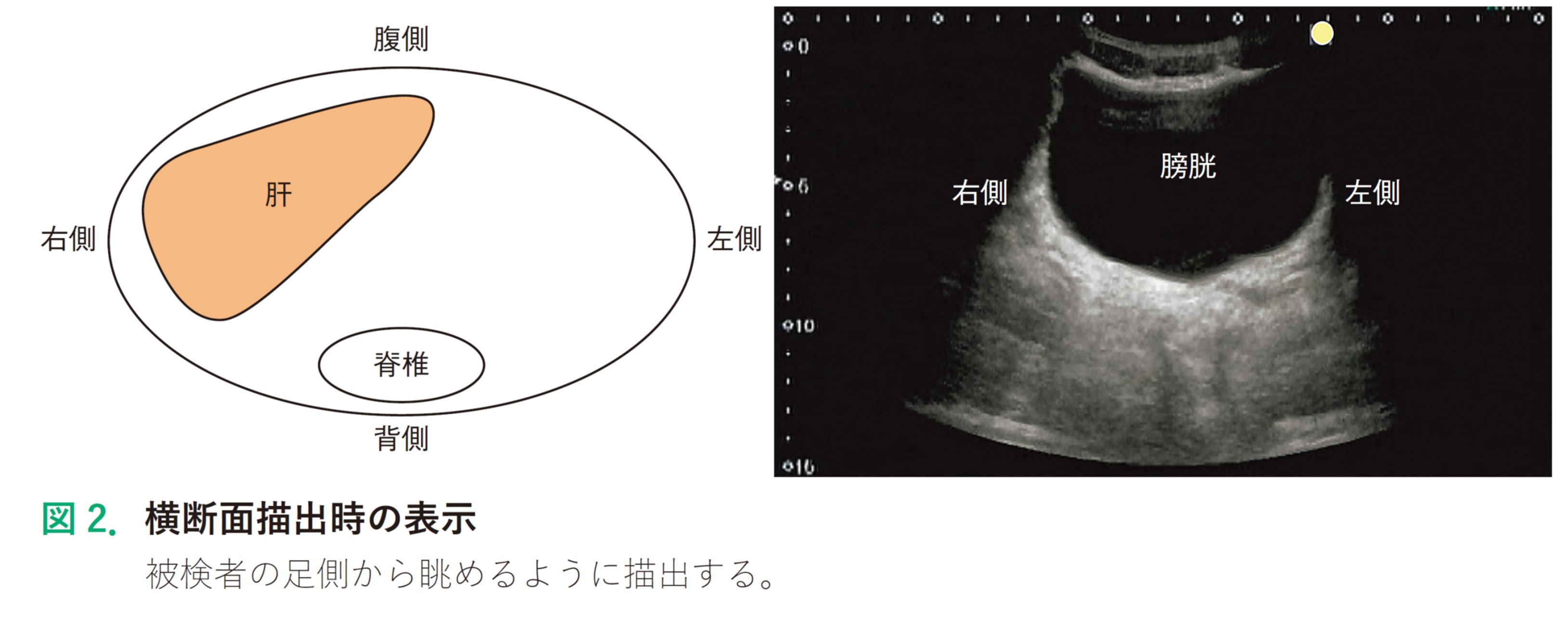

【鉄則】横断面の描出では,被検者右側を画面左側に表示すべし

・画像を適切に記録し共有するために,画像(スクリーン,画面)と被検者との位置関係について取り決めがある。

・横断面ではCTの断面像と同様に,検者の足側から眺めるように描出被する(図2)。

【鉄則】縦断面の描出では,被検者頭側を画面左側に表示すべし

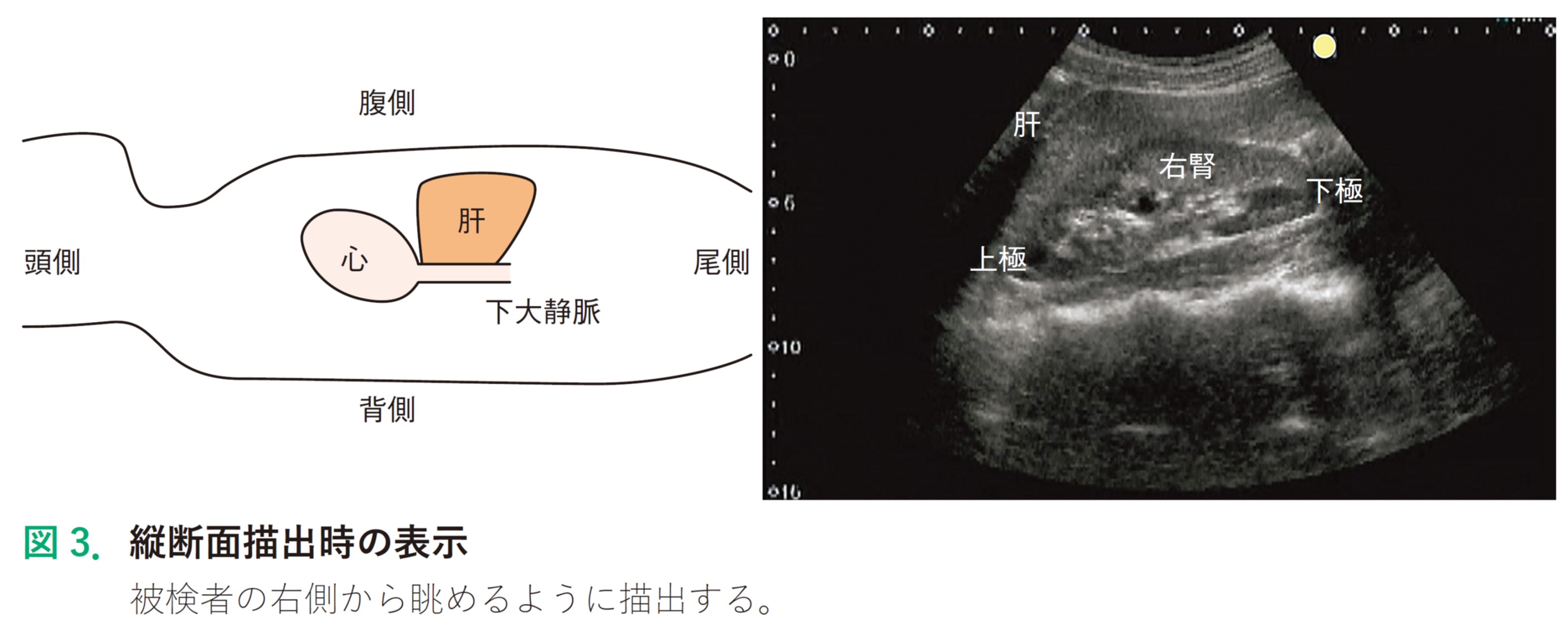

・縦断面では被検者の右側から眺めるように描出する(図3)。

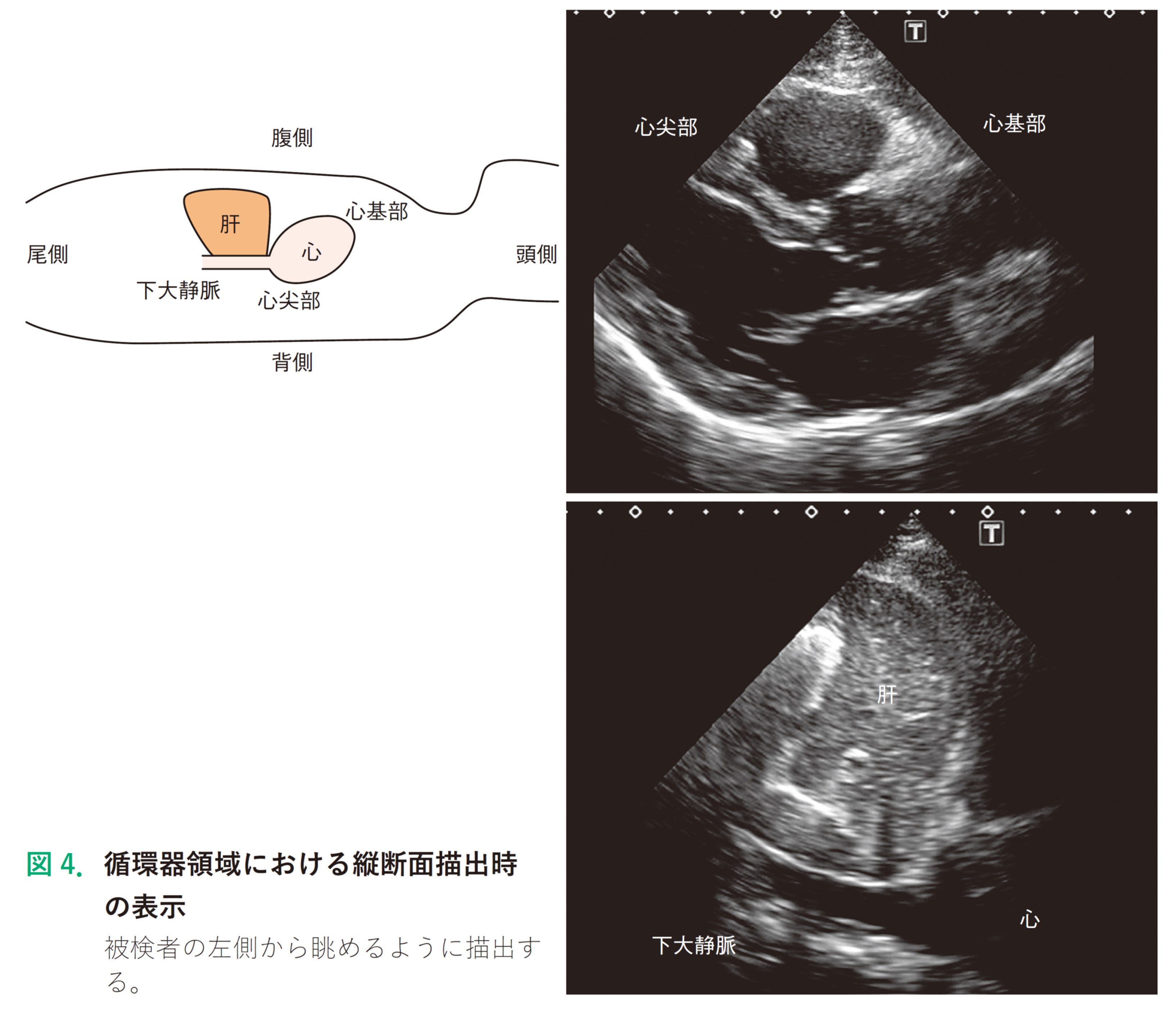

・一方,循環器領域の心・血管エコーでは,被検者頭側は画面右側に表示,つまり被検者の左側から眺めるように描出することに注意する。例えば,心エコーの傍胸骨長軸像では心尖部に対して心基部は画面右側,下大静脈縦断像では心臓の左側に下大静脈を描出する(図4)。

オリエンテーション

【鉄則】プローブと画面(スクリーン)の空間的な関係を理解する

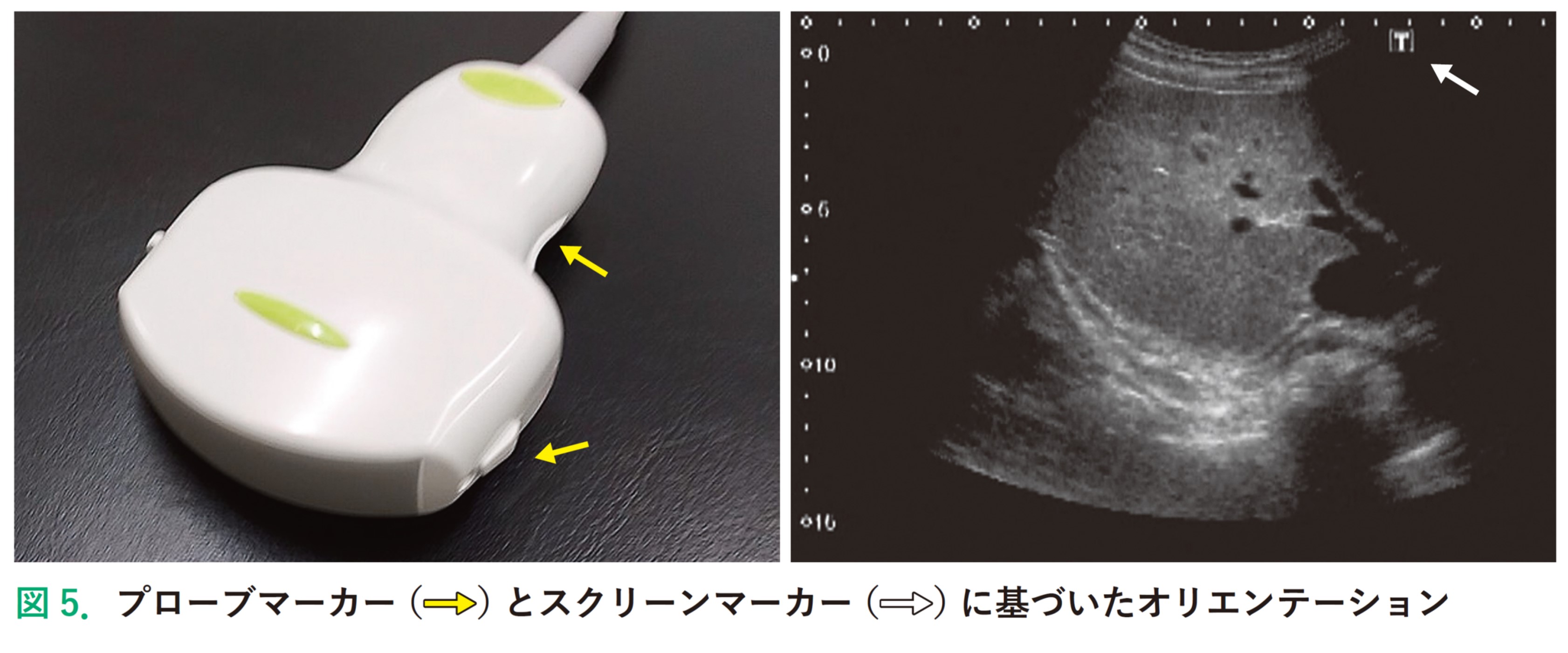

・プローブの動きと画面の動きを一致させ,どこを描出しているかがわかるように,プローブには隆起部や光点などが付いている(図5)。これらはオリエンテーションマーカーと呼ばれるが,本書ではプローブのオリエンテーションマーカーを「プローブマーカー」と略して呼ぶことにする。

・画面(スクリーン)上にもオリエンテーションマーカーが表示されている。通常は画面上部の左右どちらかに表示されている(図5)。ここでは画面のオリエンテーションマーカーを「スクリーンマーカー」と略して呼ぶことにする。

・欧米では,腹部エコーのスクリーンマーカーは一般に画面の左上に表示するように決められている。一方,日本では取り決めがなく,右上に表示されることが多い。

・いずれにしても重要な点は,オリエンテーションをつけるために,プローブマーカーとスクリーンマーカーとの空間的な関係を理解することである。

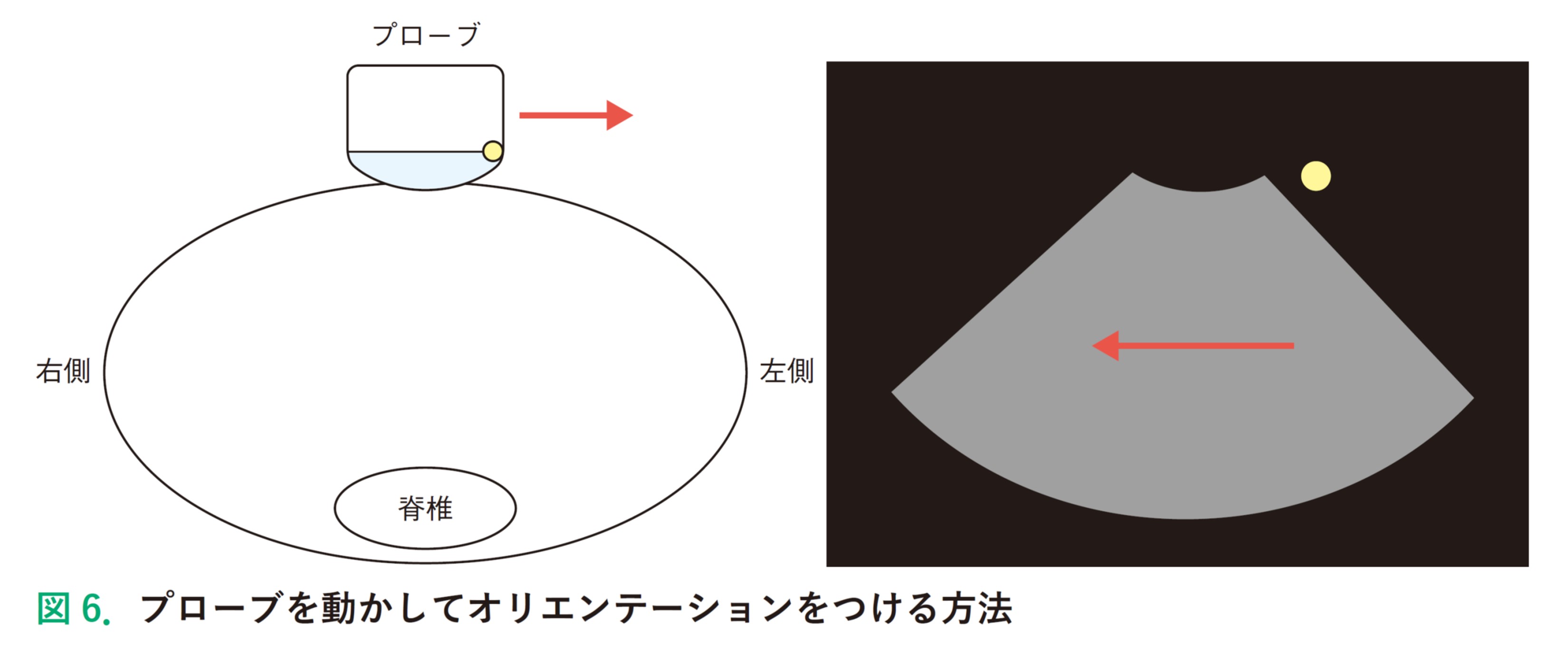

・プローブを動かしながら,画面の動きを確認することでオリエンテーションをつけることもできる。例えば,プローブを被検者の左側にスライドしたときに,画面が右から左側へ流れれば,正しく表示されている(図6)。

プローブの動かし方

【鉄則】共通言語としてプローブの動かし方を把握すべし

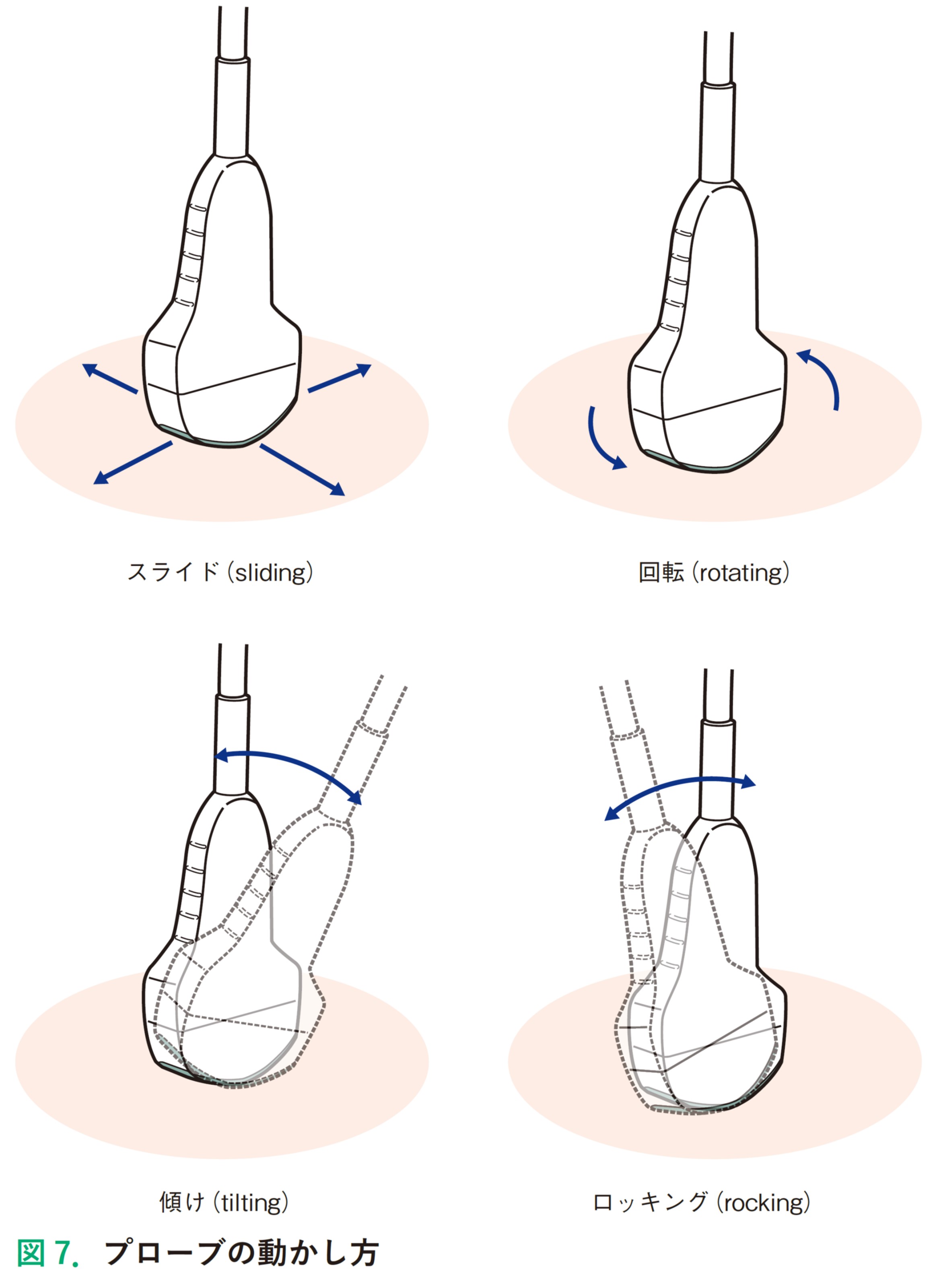

・一般的な動かし方としては,スライド(sliding),回転(rotating),傾け(tilting),ロッキング(rocking),および圧迫(compression)がある(図7,▶動画01)。

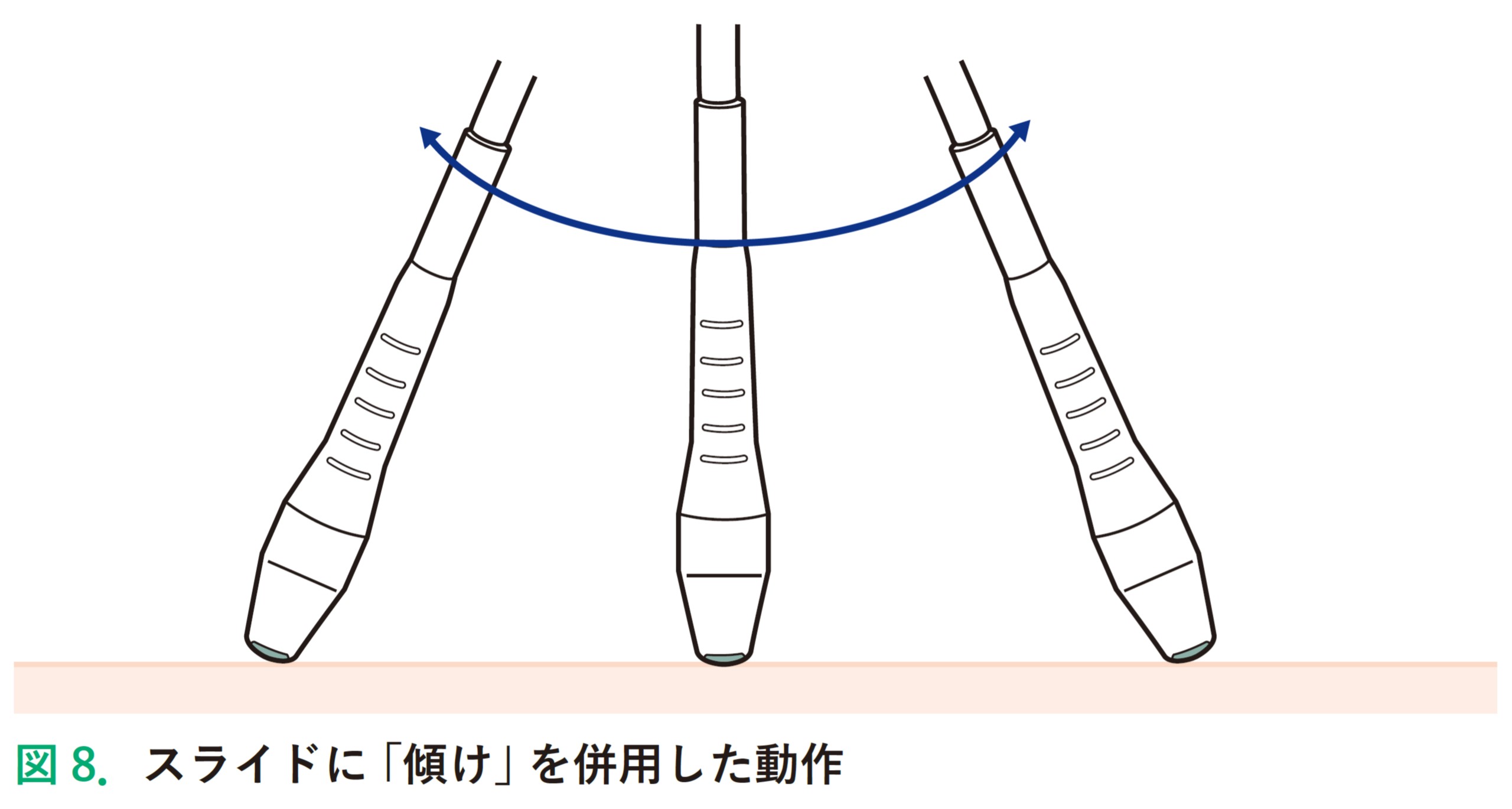

・「スライド」は体表をすべらせる動作であり,広い範囲を観察する腹部エコーでは最も行われる。実際には,ほうきで掃くように「スライド」に「傾け」が併用されることが多い(図8)。

・「回転」はプローブの軸を中心に回転させる動作である。プローブと体表との接触部を固定しながら片手で行うためにはある程度の習熟が必要である。慣れないうちは両手で行ってもよい。

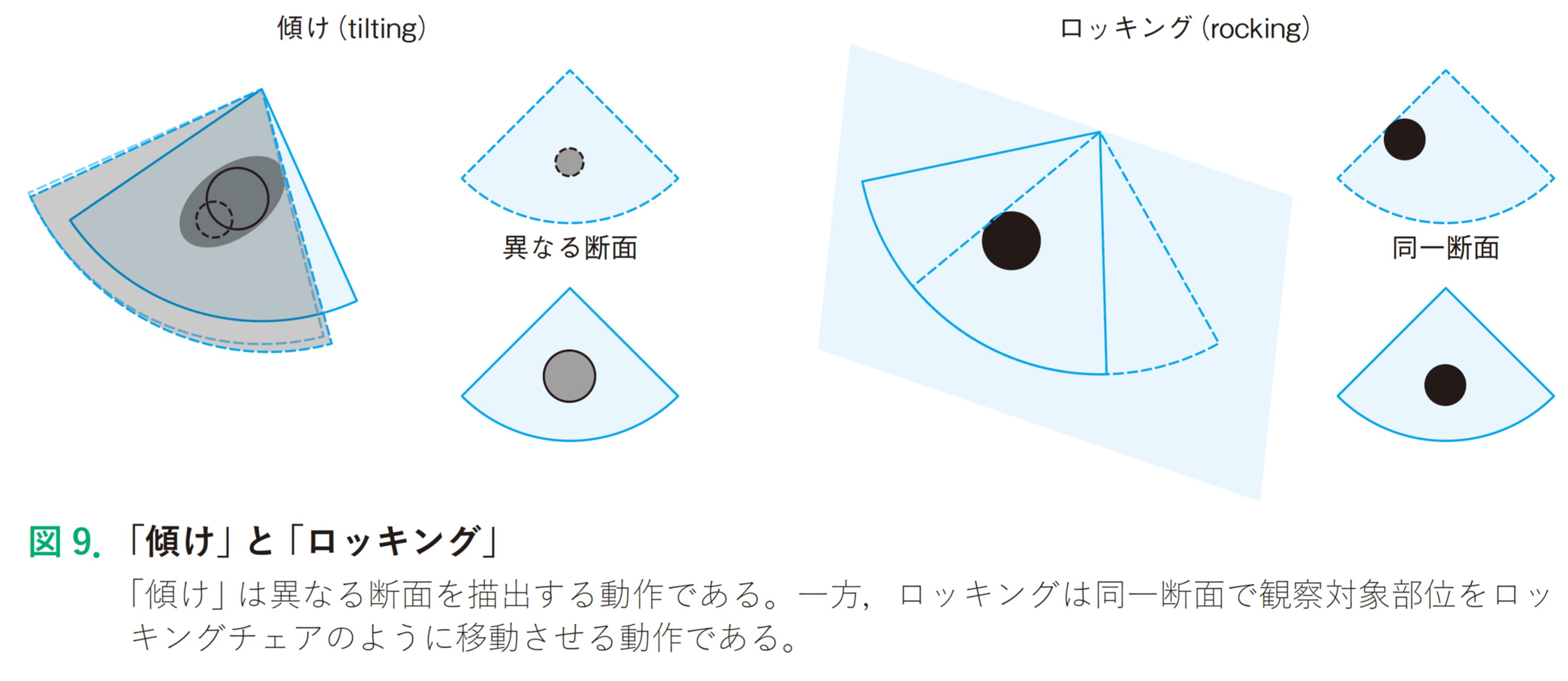

・「傾け」は基本的に接触部を固定し,プローブを傾けて連続的に異なった断面を描出する動作である。例えば,狭い肋間から肝臓を広く観察するために有効である。

・「ロッキング」は同一断面で観察部位をロッキングチェアのように移動させる動作である。画面の辺縁に位置している観察対象部位を中央に移動できる。「傾け」と「ロッキング」の違いは図9の通りである。

・「圧迫」はプローブを使って接触部を圧迫する動作で,プローブと観察対象部位との距離を短くし,さらに描出の妨げとなる消化管ガスを圧排する役割がある。腹部エコーでは多用される。

【鉄則】プローブの動かし方を意識しながら腹部エコーのスキルを学ぼう

・プローブの扱いに慣れていない間は,無造作にプローブを動かすよりも,プローブの動かし方を分けてゆっくり行い,それぞれのプローブの動かし方と画像の変化との対応を理解する。そのほうが上達は早いと考える。

・ベッドサイドでのon-the-job training,ハンズオンセミナーなどのoff-the-job trainingいずれにおいても,研修者と指導者の間でプローブの動かし方を共有しておけば,指導者は直接プローブに手を添えずに口頭指導ができ,結果として研修者の満足度が高まる。

レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]

プローブを握る前にこの1冊!

<内容紹介>解剖学的知識、走査法といった基本から、画像の解釈、病態の把握、そして日常臨床でよく出会うものの、実はどこにも対応法が載っていないものまで、腹部エコーを行ううえで知っておきたい“鉄則”をまとめた1冊。悩みがち・迷いがちなテーマを中心に取り上げ、症例をもとに実践的な対応策を示す。実践編1「超音波解剖とプローブ走査法」では、丁寧な解説とWeb動画でハンズオンセミナーのように走査のコツを修得できる。

目次はこちらから

関連書籍

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![内科救急で使える! Point-of-Care超音波ベーシックス[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4416/0458/8796/105568.jpg)