医学界新聞プラス

[第3回]予防接種の基本的な考え方,予防接種スケジュール

『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』より

連載 齋藤 昭彦

2022.06.03

レジデントのための小児感染症診療マニュアル

『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』は,国内の感染症診療のバイブル的存在である『レジデントのための感染症診療マニュアル』(医学書院)の小児版をコンセプトに企画され,第一線で活躍する26人の小児感染症医たちが筆を執りました。エビデンスに基づいた記載に加えて,臨床現場で実際に使えるマニュアルの簡明さも備えている点は必見。ぜひ手元に置いておきたい1冊です!

医学界新聞プラスでは今回,第3章「感染臓器からみた小児感染症」から「咽頭炎,扁桃炎」,第5章「原因微生物からみた小児感染症」から「ヒトヘルペスウイルス6型、7型」,第7章「予防接種」から「予防接種の基本的な考え方,予防接種スケジュール」の項を抜粋し,3回に分けて紹介していきます。

――併せて読みたい医学界新聞対談記事

「小児感染症診療の新たな展開」(青木眞,齋藤昭彦)

予防接種の基本的な考え方

- POINT

- ● 子どもの予防接種の目的は,予防接種を確実に接種することで,子どもをワクチンで予防できる病気(VPD)から守ることである。

- ● その目的を達成するためには,適切なワクチンを,適切な接種時期に,適切な接種間隔で,適切な接種回数,接種する必要がある。

- ● そのためには,接種する側,接種される側に正しい情報に基づく予防接種への理解が必要である。

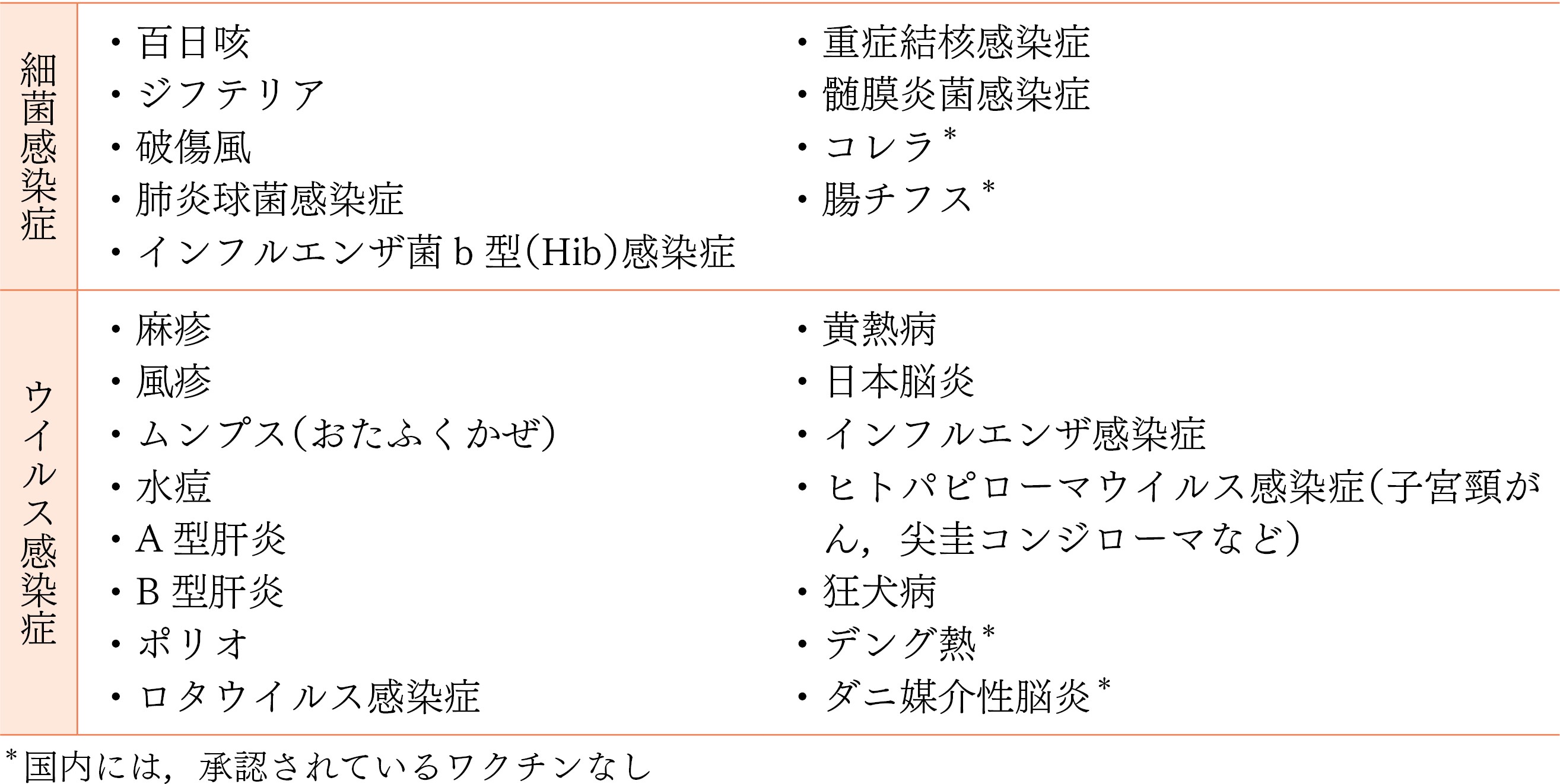

1 ワクチンで予防できる病気(VPD)

- ■ ワクチンで予防できる病気(VPD:vaccine preventable disease)を細菌感染症とウイルス感染症に分けてまとめた(表7─1)。

- ■ 多くの感染症がある中で,ワクチンで予防できる病気の数はわずかである。

- ■ したがって,これらのワクチンを有効に活用して,子どもたちをこれらの病気から守る必要がある。

2 ワクチンの接種開始時期と接種間隔

- ■ 各ワクチンの接種時期の原則は,接種可能な年齢に達したら速やかに接種することである。なぜなら,各ワクチンはそれぞれのVPDを予防するために適切な時期が定められているからである。

- ■ ワクチンの追加接種は,ワクチンの効果を増強かつ持続させるために重要であり,それぞれのワクチンで好ましい追加接種時期が規定されている。

- ■ 詳細は,日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールを参照1)。

3 不活化ワクチン

1.インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン,肺炎球菌ワクチン

- ■ 生後2か月から接種を始め,初回接種を約1か月おき(生後3,4か月)に計3回,1歳時に追加接種,計4回の接種を行う。

- ■ Hib,肺炎球菌による侵襲性感染症は生後6か月頃から増加するので,それまでに初期接種を行い,準備しておく必要がある。

- ■ したがって,生後2か月になった時点ですぐに接種を開始することが重要である。

2.4種混合ワクチン

- ■ 国内では生後3か月から接種を開始し,初回接種を約1か月おき(生後4,5か月)に計3回,1歳時に追加接種,計4回の接種を行う。

- ■ 百日咳は,新生児,早期乳児で重症化のリスクが高いので,その予防のためには,海外諸国で行われているように生後2か月からの接種が望ましい。

- ■ 国内で3か月から接種が開始される理由は,3種混合ワクチンの接種開始時期をそのまま踏襲したためである。

3.B型肝炎ワクチン

- ■ 国内では生後2か月から接種を開始し,約1か月あけて2回目,1回目から5~6か月あけて3回目を接種する。

- ■ 多くの国では生直後に接種が行われている。

- ■ 国内では,小児へのワクチン接種が不慣れな産科医が新生児を扱うことも多いため,生直後の接種は,母親や家族内にキャリアがいる場合に限られている。

4.インフルエンザワクチン

- ■ インフルエンザ流行前の10月末から11月にかけて,接種を開始する。

- ■ 接種量が年齢によって異なり,3歳未満で0.25 mL,3歳以上で0.5 mLである。

- ■ 生後6か月から接種が可能で,国内では13歳未満は原則1か月の間隔をあけて2回接種する。13歳以上は1回接種する。

- ■ 海外では9歳未満の初めてのシーズンの接種では2回接種するが,それ以降は1回接種である。

5.日本脳炎ワクチン

- ■ 蚊の飛ぶ時期(夏)の前に接種を完了しておくことが望ましい。

- ■ 標準的な接種は3歳からであるが,生後6か月から接種が可能であり,リスクの高い地域では,接種を考慮する。

- ■ 接種量が年齢によって異なり,3歳未満で0.25 mL,3歳以上で0.5 mLである。

- ■ 標準的接種の初回接種は,3歳時に約1か月あけて計2回接種する。その後,4歳と9~12歳に計4回接種する。

6.ヒトパピローマウイルスワクチン

- ■ 接種開始時期は,性交渉の始まる前の10歳代前半である。

- ■ 初回接種として,2価ワクチンは1か月あけて2回,4価ワクチンは2か月あけて2回接種する。その後,1回目接種から6か月あけて3回目を接種する。

4 生ワクチン

1.ロタウイルスワクチン

- ■ 生後6週から接種可能だが,他の不活化ワクチンと一緒に,生後2か月からの接種が一般的である。

- ■ 1価ワクチンは,1か月あけて計2回(生後2,3か月),5価ワクチンは,1か月あけて計3回(生後2,3,4か月)接種する。

- ■ ワクチンの副反応として,腸重積が知られており,その紛れ込みを防ぐために,初回接種は生後8~15週未満,最後の接種は1価ワクチンの場合,生後24週未満,5価ワクチンの場合,生後32週未満までに終了する。

2.BCG

- ■ 国内では,生後5~8か月未満に接種するのが一般的である。

- ■ 生直後から接種が可能であるが,先天性免疫不全症の児に接種すると播種性BCG感染症をきたすことがあるため,生後しばらくたってからの接種が推奨されている。

- ■ BCGのワクチンの目的は,結核が重症化する乳幼児期の予防が主である。

3.麻疹・風疹,水痘,おたふくかぜワクチン

- ■ 生後1歳になったら速やかに接種する。

- ■ 生後1歳未満の接種は,母親からの移行抗体の影響や,児の生ワクチンに対する免疫能が十分でないことから,通常行わない。

- ■ ただし,麻疹のアウトブレイク時などでは生後6か月以降で接種可能である。

- ■ 接種回数は原則2回である。2回目は追加接種であり,その理由は以下の2つのvaccine failureに対応するためである。

- ■ 麻疹を含んだワクチンを生後1歳未満に接種した場合,有効なワクチン接種とは数えず,1歳時に再接種を行う必要がある。

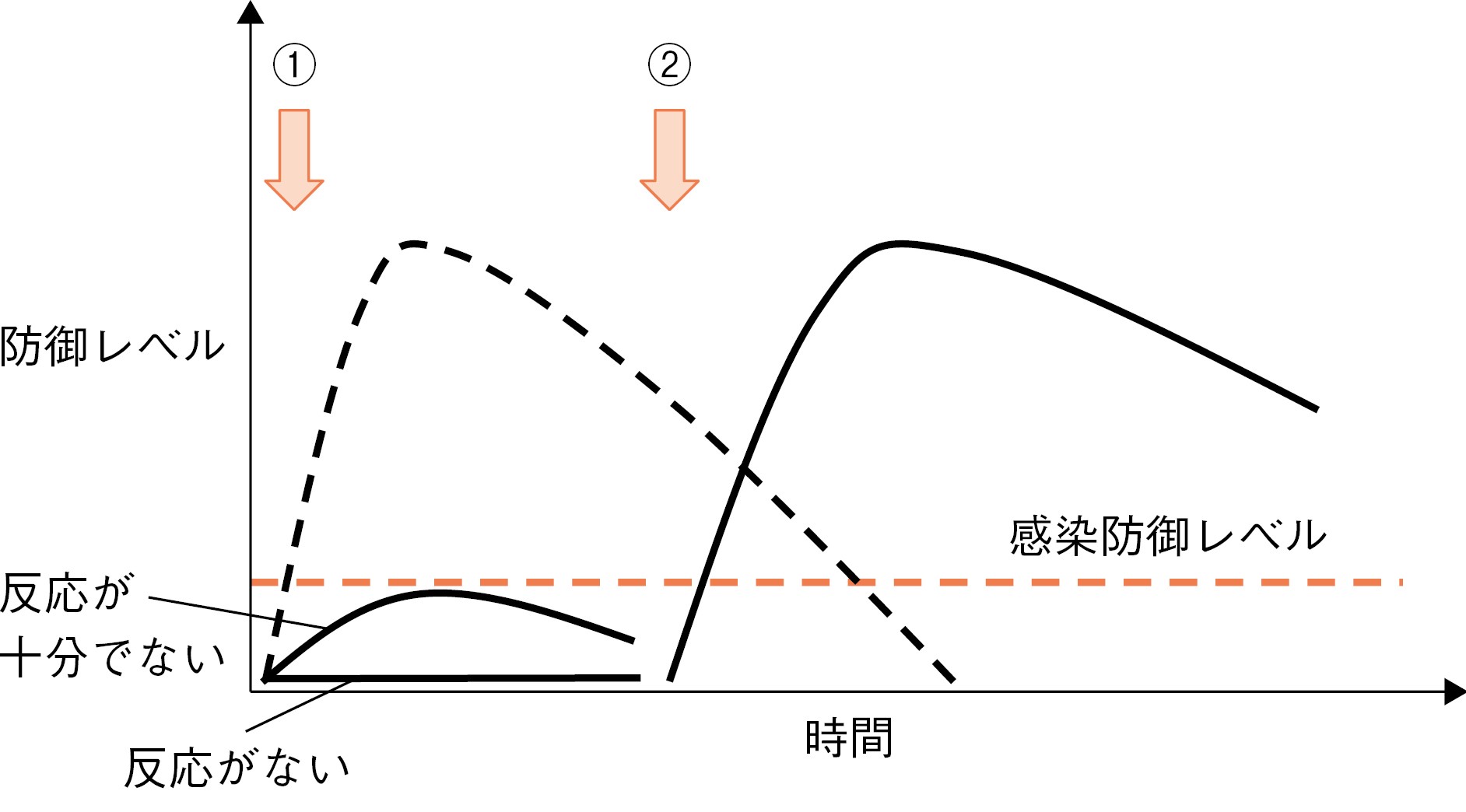

5 ワクチンのprimary vaccine failureへの対応(図7─1)

- ■ ワクチンのprimary vaccine failureとは,ワクチン接種後,感染防御レベル以上の抗体価の獲得ができないことで,各ワクチンによってその率は異なる2)。

- ■ 特にその率が高いワクチンでは再接種を早期に行い,抗体を獲得することが可能である。

- ■ これは特にその地域で流行しているワクチンで予防できる疾患に対して有効である。

- ■ 水痘ワクチンのprimary vaccine failureの率は約20%であり,他の生ワクチン(通常3%未満)に比べ高い。

- ■ 現在の日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールでは,この率を減らすために初回接種から6か月以上あけて2回目の接種を推奨している。2回接種すると,この割合はほぼ100%となる。

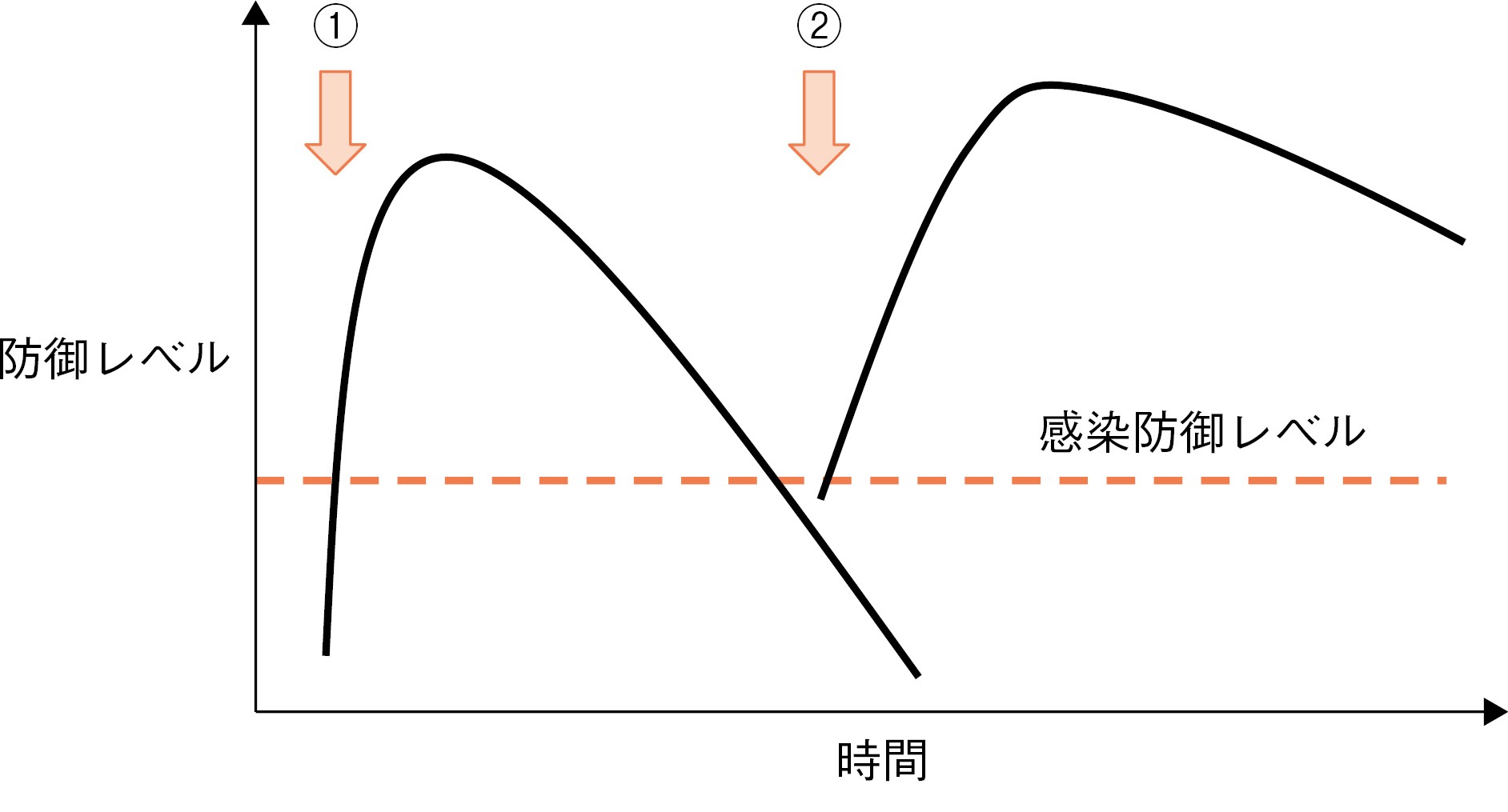

6 ワクチンのsecondary vaccine failureへの対応(図7─2)

- ■ ワクチンのsecondary vaccine failureとは,ワクチン接種後,感染防御レベル以上の抗体価の獲得後,時間経過とともに,その抗体価が徐々に減衰し,感染防御レベル未満になってしまうことである2)。

- ■ 特に,流行が抑制されて社会で罹患している患者が少なく,自然のブースターがかからない,あるいはかかりにくい感染症では,この可能性が高くなる。

- ■ これを防ぐためには,一定期間後にワクチンの再接種を行い,再び免疫を上げる必要がある。

- ■ 現在の日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールでは,麻疹・風疹ワクチン,おたふくかぜワクチンは,1歳時の接種後,5~6歳で2回目の接種を推奨している。

7 接種間隔

1.同じワクチンの接種間隔

- ■ 同じワクチンの接種間隔は,それぞれのワクチンによって異なる。

- ■ 不活化ワクチンでは初回接種と追加接種の期間が異なるので,それぞれのワクチンに決められた接種間隔を守り,接種する必要がある。

- ■ それぞれの接種間隔は,予防接種スケジュールの接種間隔の欄に記載があるので参照してもらいたい。

2.異なるワクチンの接種間隔

- ■ 異なるワクチンの接種間隔は,2020年10月の予防接種法の改正によって撤廃された。

8 抗体を含む血液製剤投与後のワクチン接種

- ■ 抗体を含む血液製剤投与後には,ワクチンと抗体の干渉があるため,それらの投与後は,一定の間隔を空けてからワクチン接種を検討する3)。

- ・例えば,輸血やガンマグロブリン製剤(通常量)の投与を受けた場合は,生ワクチンは3か月以上経ってから接種する。

- ・大量ガンマグロブリン製剤(1日200 mg以上)投与後は6か月以上,その際に麻疹感染の危険性が低い場合は11か月以上あける。

- ■ 一方で,不活化ワクチン,BCG,ロタウイルスワクチンの場合は,原則,効果に影響がないので接種間隔を考慮せず,投与後も接種可能である。

9 定期接種と任意接種のワクチン

- ■ 国内の予防接種制度で大きな問題なのが,定期接種と任意接種のワクチンが規定されていることである4)。

- ■ 2008年以降,国内には多くのワクチンが導入され,その一部は定期接種化され,任意接種のワクチン数は減少した。

- ■ 定期接種と任意接種のワクチンは制度上の差であり,ワクチンの重要性に関しては差がない。

1.定期接種のワクチン

- ■ 予防接種法で規定され,原則,被接種者の費用負担はない。

- ■ ワクチンの副反応が生じた場合は,予防接種法に基づく救済が行われる。

2.任意接種のワクチン

- ■ 予防接種法での規定がなく,原則,被接種者の費用負担がある。

- ■ 一部地方自治体では,費用補助などが行われているところもある。

- ■ 副反応が生じた場合は,予防接種法ではなく医薬品医療機器総合機構法に基づく救済が行われる(医薬品副作用被害救済制度)。

- ■ その際の救済額は定期接種のものと比べると低い。

- ■ 実際の接種の際には,定期接種のワクチンに関しては地方自治体からワクチンに関する情報が提供されるが,任意接種のワクチンはそれがほとんどない。

- ■ その費用負担も相まって接種率が上がらない現状がある。

予防接種スケジュール

1 予防接種スケジュールとは

- ■ 子どもの予防接種スケジュールは,子どもが確実に適切なワクチンを適切な時期に,適切な間隔で,適切な回数接種するための重要な指針となる。このスケジュールに従って接種を進めれば,確実に適切なワクチンを適切な時期に,適切な間隔で,適切な回数,接種が可能となる。

2 日本小児科学会推奨の予防接種スケジュール

- ■ 日本小児科学会は,2011年に「日本小児科学会推奨の予防接種スケジュール」を発表し,その後,新しいワクチンや定期接種のワクチンの導入時に改定を重ね,これまで,10回の改定を重ねてきた1)。

- ■ このスケジュールの特徴は,次の4点である。

1.定期接種のワクチンと任意接種のワクチンの区別をしない

- ■ これまで発行されてきた予防接種スケジュールは,定期接種のワクチンと任意接種のワクチンが分かれて記載されているものが多かった。しかしながら,接種者,被接種者の立場では,ワクチンが接種する順番に並んでいる方がわかりやすい。このスケジュールでは,定期接種と任意接種のワクチンの色分けはあるものの,接種する順番に各ワクチンが並んでいる。

2.日本小児科学会の考え方の記載

- ■ 現行の国内の予防接種制度とスケジュールには,子どもをワクチンで予防できる病気から守るために多くの課題がある。これらの課題を明らかにし,今後の改善につなげるため,各ワクチンについて日本小児科学会の考え方が記載されている。これまで,B型肝炎ワクチンのユニバーサルワクチンの必要性,水痘ワクチンの定期接種化の必要性などをこの欄に記載し,それぞれの課題の解決に役立ててきた経緯がある。

3.接種間隔などのわかりやすい記載

- ■ 予防接種法などに記載されている各ワクチンの接種間隔は,日や週など,接種時期は,週齢,月齢,年齢などその記載がまちまちであり,また,表現がわかりにくいものがある。このスケジュールでは,可能な限りわかりやすい表現となるよう,その記載を統一している。

4.予防接種チェック表

- ■ 母子手帳には,必要なワクチンの枠数が接種回数として示されており,何回接種が済み,あと何回接種が必要なのかがよくわかるようになっている。しかしながら,ページが分かれていて,他の情報も記載されているので,どのワクチンがあと何回必要なのかがわかりにくい。そのために,予防接種チェック表をスケジュールの後に付記した。これをコピーして母子手帳などに挟んで利用してもらうと,それぞれのワクチンについて必要な接種回数などが明確になる。

参考文献

1)日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会:日本小児科学会推奨の予防接種スケジュール(2021年3月改訂版).

2)Plotkin SA, et al. (eds): Vaccines 7e, Elsevier, 2017.

3)日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会編:子どもの予防接種,診断と治療社,2020.

4)Saitoh A, Okabe N: Vaccine. 2012 Jul 6; 30(32): 4752─6. (PMID: 22521841)

レジデントのための小児感染症診療マニュアル

小児の特徴をふまえた感染症診療の原則、考え方、具体的なプラクティス

<内容紹介>小児の特徴“Children are not just miniature adults” をふまえた感染症診療の原則、考え方、プラクティスを示し、「感染臓器とそこに感染した微生物を考える」診療を実践していくために最適な1冊。「発熱へのアプローチ/感染臓器/検査/原因微生物/治療薬/予防接種」の各章で、エビデンスに基づいた記載とともに、臨床現場で実際に使えるマニュアルの簡明さも備えている。小児感染症診療の新しいスタンダード!

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。