医学界新聞プラス

[第1回]咽頭炎,扁桃炎

『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』より

連載 大宜見 力

2022.05.20

レジデントのための小児感染症診療マニュアル

『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』は,国内の感染症診療のバイブル的存在である『レジデントのための感染症診療マニュアル』(医学書院)の小児版をコンセプトに企画され,第一線で活躍する26人の小児感染症医たちが筆を執りました。エビデンスに基づいた記載に加えて,臨床現場で実際に使えるマニュアルの簡明さも備えている点は必見。ぜひ手元に置いておきたい1冊です!

医学界新聞プラスでは今回,第3章「感染臓器からみた小児感染症」から「咽頭炎,扁桃炎」,第5章「原因微生物からみた小児感染症」から「ヒトヘルペスウイルス6型、7型」,第7章「予防接種」から「予防接種の基本的な考え方,予防接種スケジュール」の項を抜粋し,3回に分けて紹介していきます。

- POINT

- ● 小児における咽頭炎・扁桃炎においては,ウイルス感染症の頻度が最も高い。

- ● A群β溶血性レンサ球菌(GAS:Group A β-hemolytic Streptococcus)は,咽頭炎・扁桃炎の15~30%の原因を占め,細菌性咽頭炎の中では最も頻度の高い原因菌である。

- ● 臨床診断のみで,溶血性レンサ球菌性咽頭炎を確実に診断することは難しいため,抗菌薬を処方する前に確定検査を行うべきである。

- ● 溶血性レンサ球菌性咽頭炎において抗菌薬治療を行う目的は,リウマチ熱の予防,罹病期間の短縮,化膿性合併症のリスク低減,感染拡大防止である。

- ● 咽頭炎・扁桃炎の患者では,特に重篤な合併症(扁桃周囲膿瘍,レミエール症候群など)の可能性を念頭に置きながら診察を行う。

1 病因と病態生理

- ■ 咽頭炎は,咽頭部の炎症,扁桃炎は扁桃部の炎症であり,臨床的に両者を区別する意義は少なく本項では以下,まとめて咽頭炎として記載する。

- ■ 咽頭炎の原因の多くは,感染症であり,ウイルス性がその大半を占める。感染症以外の原因としては,アレルギー,外傷,毒素,悪性新生物などがある。

2 疫学

- ■ 呼吸器ウイルス(インフルエンザウイルス,パラインフルエンザウイルス,アデノウイルス,ライノウイルスなど),エンテロウイルス,EBウイルス,単純性ヘルペスウイルスなどが頻度の高い病原体である。

- ■ GASが,全体の15~30%を占め,細菌性の中では最も頻度が高い。国内においてもその報告数は近年増加傾向である55)。

- ■ 日常臨床においては,その頻度の高さからGAS咽頭炎かどうかが重要である。

- ■ GAS以外の起炎細菌として,Group CやGのβ溶血性レンサ球菌,Yersinia enterocolitica,マイコプラズマ,フゾバクテリウム(Fusobacterium necrophorum),Arcanobacterium haemolyticum,淋菌(Neisseria gonorrhoeae)などが咽頭部から検出される。特に後者の3つの細菌は,思春期の咽頭炎の原因菌として重要である。

- ■ 繰り返す咽頭炎の患者を診る際には,周期性発熱症候群の1つであるPFAPA(Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Adenitis)を鑑別に挙げることが重要である。

3 症状と身体所見上の徴候

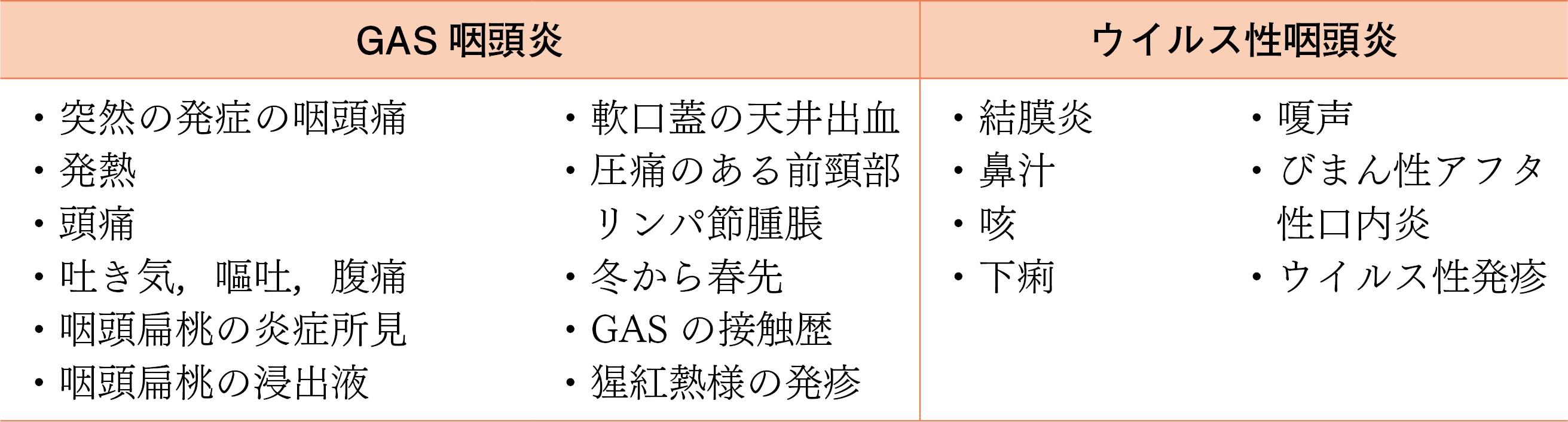

- ■ 咽頭炎の症状は,咽頭痛,発熱が主体だがその原因により随伴症状は異なる(表3─20)。

- ■ GAS感染症の臨床診断には,Modified Centor Criteria(発熱38℃以上,咳がない,圧痛を伴う前頸部リンパ節腫脹,白苔を伴う扁桃腺炎,好発年齢は3~14歳)が有名だが,卓越した医師でも症状と所見のみでは,GAS咽頭炎の確定診断を行うことは難しい。

- ■ したがって,抗菌薬治療開始前に,確定診断をつけるため,培養,迅速検査を主体とした検査を行うことが望まれる57)。

- ■ 3歳未満のGAS感染症の場合,発熱に加えて,膿性鼻炎,表皮剥離された鼻孔,びまん性のリンパ節腫脹を呈するなど非典型的な臨床像が多く,滲出性の咽頭炎を伴うことはまれである。

- ■ Fusobacterium neophorumは,思春期や若年成人の咽頭炎の10~20%を占めるともいわれ,その初期症状は他の細菌性咽頭炎と似ている。

- ■ 一部の患者では,咽頭部からの感染が内頸静脈にまで及び,血栓性静脈炎(レミエール症候群)さらには敗血症性塞栓症,致死的な重症肺炎を起こすことがあるため注意する。

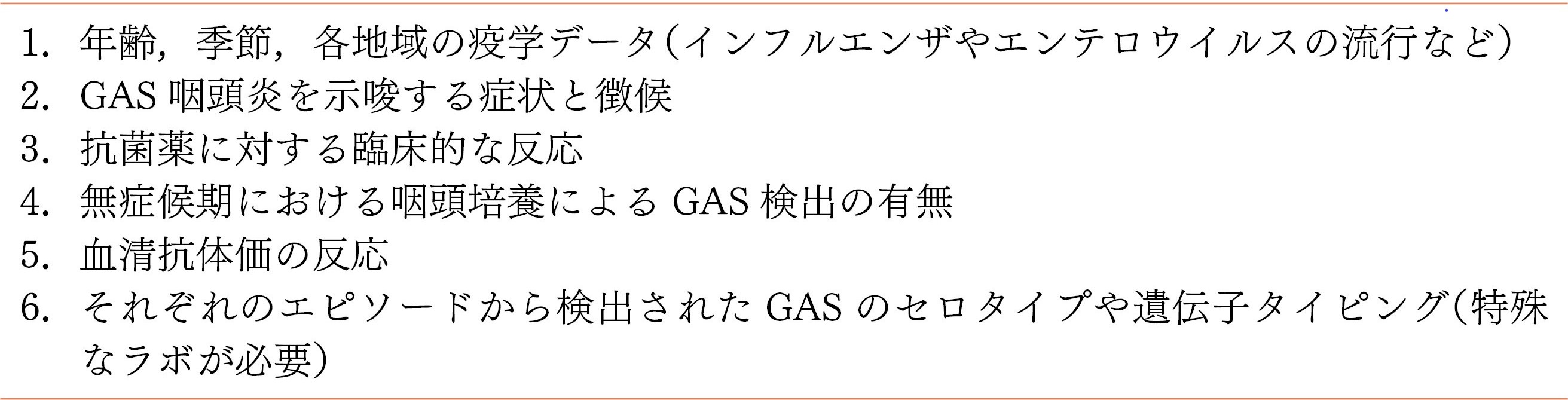

4 診断のための検査

- ■ 咽頭培養がGAS診断のゴールドスタンダードであり,その感度は90~95%といわれている。迅速の抗原検査は,培養法に比較して,感度は70~90%程度といわれているが,特異度は95%と高い。抗原検査が陰性の場合,培養検査でフォローアップすることが推奨されている56)。

- ■ GASの抗体検査antistreptolysin O(ASO)とDNaseBは,急性期には上昇しないことに加え(ピークに達するまでに3~8週間要する),急性期の感染がない状態でも数か月間,高値が続き,さらに年齢毎にその基準値が異なるため,GAS咽頭炎の診断には有用ではない。

- ■ 3歳未満では,典型的なGAS咽頭炎として発症することは珍しく,さらにリウマチ熱の発症頻度がこの年齢層ではまれであることから,明らかなGAS感染症の濃厚な接触歴がなければ,一般的に溶連菌の検査は推奨されない。

5 治療

- ■ 咽頭炎発症後,9日以内に抗菌薬治療を開始した場合,リウマチ熱の発症リスクを下げることができる58)。

- (下記のいずれかを用いる)

- ● アモキシシリン 1回50 mg/kg 1日1回あるいは1回25 mg/kg 1日2回内服(1日最大1,000 mg)10日間

- ● 経口バイリシンG(ベンジルペニリシンベンザチン)1日5万単位/kgを3回に分けて内服(1回最大量40万単位) 10日間

- ペニシリンアレルギーがある場合

- ● セファレキシン 1日40 mg/kgを2回に分けて内服(1回最大量500 mg)10日間

- ● クリンダマイシン 1日20 mg/kgを3回に分けて内服(1回最大量300 mg)10日間

- ● アジスロマイシン1回12 mg/kg(初日) 1日1回 内服(1回最大量500 mg),1回6 mg/kg 1日1回 内服(1回最大量250 mg)2~5日目 計5日間

- クラリスロマイシン 1回7.5 mg/kg 1日2回 内服(1回最大量500 mg)10日間

- ■ 日本国内では,マクロライド系抗菌薬の多用によると思われるマクロライド系抗菌薬に対する耐性菌が多いが,GASも例外ではない。

- ■ 日本国内ではクリンダマイシンの剤形はカプセルだけなので,ペニシリンアレルギーのある小児患者に対する抗菌薬の選択肢は限られる。

6 予防と予後

- ■ GASに対する抗菌薬の予防投与はリウマチ熱の既往のある患者を除いて推奨されない。

- ■ GASキャリアの患者は,周囲に伝播させる可能性が低いことと,合併症を起こす可能性がないことから,抗菌薬治療は推奨されない(表3─21)。

- ■ GASキャリアの患者に抗菌薬治療が考慮されるのは,リウマチ熱・急性糸球体腎炎・侵襲性GAS感染症のアウトブレイク時,閉鎖空間でのGAS咽頭炎のアウトブレイク時,リウマチ熱の既往を本人あるいは家族が有する場合,GAS感染症に対する過剰不安,キャリア状態のみを原因とする扁桃摘出術を考慮されている場合である。

- ■ GAS咽頭炎の化膿性合併症として,扁桃周囲膿瘍,咽後膿瘍,中耳炎,乳様突起炎,副鼻腔炎,頸部リンパ節炎が挙げられる。非化膿性合併症としては,リウマチ熱,PSRA(poststreptococcal reactive arthritis),急性糸球体腎炎などが有名である。

参考文献

55)西順一郎:わが国における溶連菌感染症の疫学.小児科59(11):1501─10,2018.

56)Shulman ST, et al.: Clin Infect Dis. 2012 Nov 15; 55(10): e86─102. (PMID: 22965026)

57)Wessels MR: N Engl J Med. 2011 Feb 17; 364(7): 648─55. (PMID: 21323542)

58)Catanzaro FJ, et al.: Am J Med. 1954 Dec; 17(6): 749─56. (PMID: 13207156)

レジデントのための小児感染症診療マニュアル

小児の特徴をふまえた感染症診療の原則、考え方、具体的なプラクティス

<内容紹介>小児の特徴“Children are not just miniature adults” をふまえた感染症診療の原則、考え方、プラクティスを示し、「感染臓器とそこに感染した微生物を考える」診療を実践していくために最適な1冊。「発熱へのアプローチ/感染臓器/検査/原因微生物/治療薬/予防接種」の各章で、エビデンスに基づいた記載とともに、臨床現場で実際に使えるマニュアルの簡明さも備えている。小児感染症診療の新しいスタンダード!

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。