医学界新聞プラス

[第3回]筋力の改善

『[動画で学ぼう]PT・OTのためのハンドセラピィ [Web付録付] 』より

連載 車谷洋

2022.04.01

[動画で学ぼう]PT・OTのためのハンドセラピィ [Web付録付]

ハンドセラピストには手の機能解剖の知識を身に付けた上で適切な評価を行い,治療につなげることが求められます。このたび上梓された『[動画で学ぼう]PT・OTのためのハンドセラピィ [Web付録付]』では,ハンドセラピィ実践の上で必要な知識を網羅的に学習できるように,第一線で活躍するハンドセラピストたちが筆を執りました。また100本を超える動画を収載しており,繰り返しの学習に最適です。

「医学界新聞プラス」では,本書が伝授するハンドセラピィのエッセンスを4回にわたってご紹介します。本書付録の動画も各回でご覧いただけます。

学習のポイント

適切な筋力の改善のためには,筋力に関する生理学,筋力低下の要因,筋力の回復について知ることが大切である.手の筋力の改善では,手外在筋だけでなく手内在筋の筋力の改善も大切である.

1) 概要

a.筋力

・筋力とは筋線維が収縮するときに生まれる力のことである.

・大脳運動領域から脊髄の前角細胞を経てニューロンに到達した刺激によりニューロンで活動電位が発生し,その活動電位が筋線維に到達することで筋は収縮し筋力を発揮する.

・筋力には形態と神経系が影響する.前者は最大筋力と比例する筋の生理的断面積であり,筋の生理的断面積が大きい(筋が太い)と最大筋力も大きくなる.後者は神経系による筋収縮の調整で,運動単位の動員数増加(ニューロンサイズの小さい運動単位から大きい運動単位へ順に動員されるサイズの原理)や活動電位の発火頻度の増加により筋力は増加する.

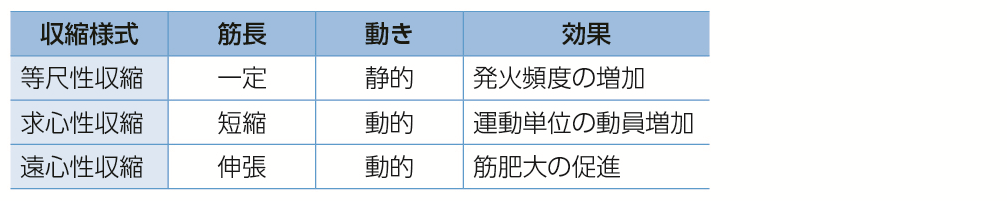

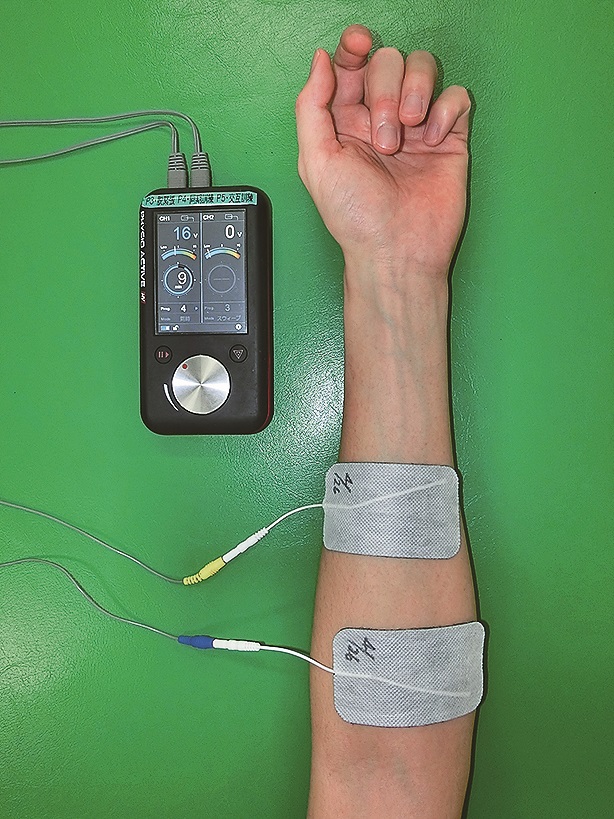

・筋活動は筋収縮様式(表1)と運動様式(表2)で分類される.筋力の改善をはかるときは,これらの様式の適切な選択が必要となる.

表1 筋の収縮様式

表2 筋の運動様式

b.筋力低下

・障害手の治療では,保存療法や観血的治療後に一時的に安静保持のため関節固定を行う.この関節固定による不動が筋収縮の頻度を減少させ,筋力を低下させる.不動期間が長くなれば筋力低下への影響も大きくなる.

・末梢神経障害では,障害部位より遠位の筋には活動電位の伝達が障害されるため,その影響が長期にわたると筋は萎縮して筋力が低下する.

・障害手の筋力低下の背景には,主動作筋の形態(筋萎縮)と神経系(中枢神経系の活動低下や痛み)による要因がある.

・形態の要因では,不動による筋の収縮量の減少および筋にかかる張力負荷の低下により生じる筋萎縮が筋力を低下させる.

・神経系の要因では,筋活動に参加する運動単位数の減少や発火頻度の低下が生じ,筋力が低下する.術後の短期間の関節固定であっても大脳運動領域の活動は低下する 1)ため,中枢神経系の機能低下も筋力低下に関与している.

・関節由来の痛みや術後に残存する痛みも筋力を低下させることがある.

・筋力の改善をはかるときには,筋萎縮の改善と神経系の活動を高めるアプローチが重要になってくる.

c.筋力回復

・筋力の回復は対象者の年齢,受傷状態,罹患期間,手術の有無などさまざまな要因が影響する.

・橈骨遠位端骨折後の前腕筋力と握力は,術後3 か月,6 か月,1 年で健側比のおよそ60%,70%,80%を超え,術後2 年で健側比のおよそ90%を超えたとの報告もある 2).一般的に,術後であれば筋力の改善には長期間を要すると考えておく必要がある.

・筋力回復のためのトレーニングを始めると,トレーニング開始初期に筋力の増加がみられる.これは筋の肥大ではなく,運動単位の動員数増加や発火頻度の増加など神経系の活動改善によるものが主である.神経系の活動改善には,等尺性収縮や求心性収縮が効果的である.

・萎縮した筋の肥大は神経系の活動改善の後に起こるため,時間を要する.筋肥大には,遠心性収縮が効果的である.

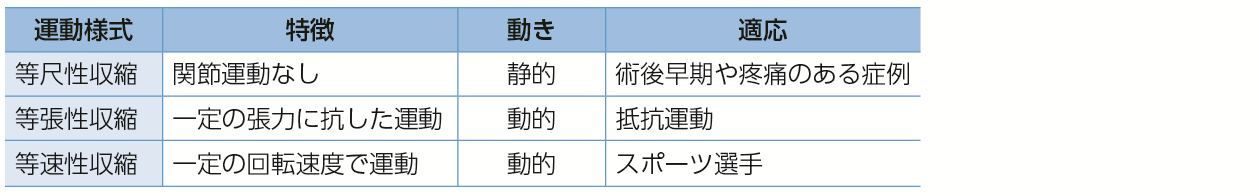

・筋力の改善をはかるときには,筋力トレーニングの原則である「過負荷の原則」「特異性の原則」(表3)に留意し,対象者に必要な筋力が改善できるようにする必要がある.

表3 筋力増強運動の原則

2) 適応

・筋力の改善は骨折,腱損傷,末梢神経障害など,多くの障害手の症例が適応となる.

・対象者の筋力低下の要因を考え,個々の症例に合った筋力の改善方法を選択する必要がある.

・骨折後で骨癒合が十分でないもしくは骨片が不安定な症例,腱縫合術後で縫合部の張力が十分でない時期など,症例の状態や時期によっては,筋力の改善に注意を要する.

・関節固定中の症例では,非固定関節の積極的な運動による非固定関節の筋力維持が早期回復のために推奨される.

3) 臨床上のポイント

a.筋収縮・運動様式の選択

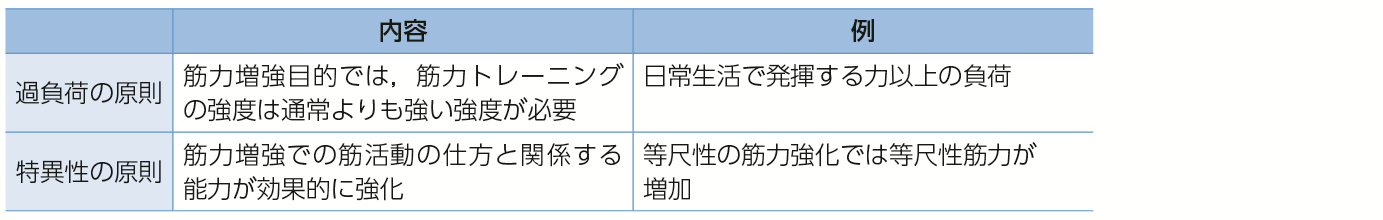

・筋収縮様式は,関節痛や術後早期で痛みがある場合は等尺性収縮を利用する(図1).

・抵抗負荷運動には等張性収縮を利用することが多いが,求心性収縮と遠心性収縮を組み合わせた方法を行うと効果的である(動画3-6).

図1 手関節背屈運動の等尺性収縮

b.負荷,回数,持続時間

・筋力の改善の初期段階では,低負荷で実施回数の多い低重量高回数とし,対象者が筋疲労感を感じる程度まで実施し,関節固定による不動の影響を受けやすい筋持久力の改善をはかる.その後,高負荷で実施回数の少ない高重量低回数とし,最大筋力の改善をはかる.このときの負荷量は最大筋力の60〜70%程度に設定する.

・肘関節・前腕では抵抗の方向や持ちやすさからセラバンド TM を用いる(図2, 動画3-7).

図2 セラバンドTMによる手ROM運動

c.MMT ごとの筋力の改善方法

・筋力の改善方法を考えるときには, 徒手筋力検査(Manual Muscle Test;MMT)の段階が方法の選択を考えるうえで有用である.

(1)MMT 0

・MMT 0 は,脱神経などにより筋の随意収縮ができない段階である.この段階では,電気刺激により筋収縮を行わせ,可能な限り筋萎縮を軽減させる(図3, 動画3-8).

・随意的な筋収縮が弱い筋では,電気刺激と随意的な筋収縮を組み合わせる方法が筋収縮を促すうえで有用である.

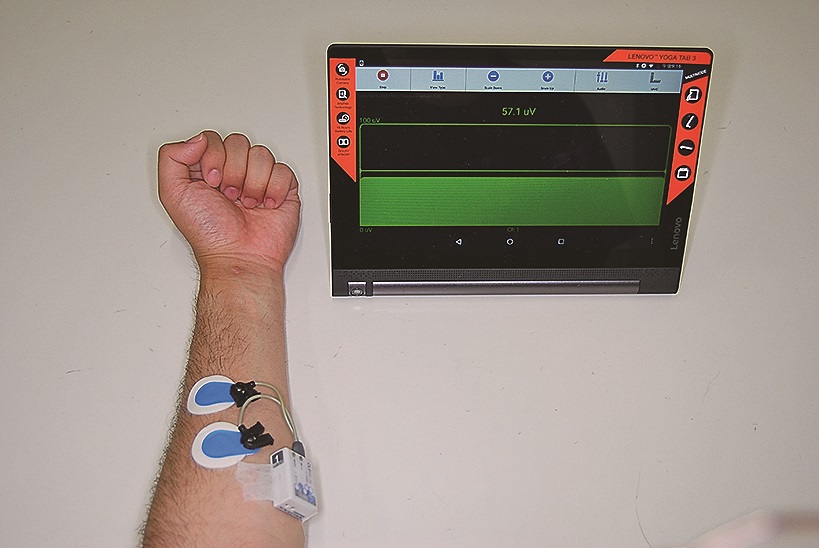

(2)MMT 1

・MMT 1 は,筋収縮は触知できるが除重力位であっても関節運動が観察されない段階である.この段階では固有感覚フィードバックを利用して随意的な筋収縮を高める方法をとる.

・筋電図バイオフィードバックは,筋収縮の弱い筋に対して筋力の改善をはかる有用な方法である(図4).この方法は,対象となる筋腹上に表面電極を貼付して得られた筋活動電位を棒グラフや波形に変換して筋活動量を視覚的に捉えることで,筋収縮の増大を促す(動画3-9).また,ROM運動時に拮抗筋の筋収縮が強い症例では,ROM 運動時の拮抗筋の筋活動をフィードバックして脱力を促すときにも利用できる.

(3)MMT 2

・MMT 2 は,除重力位で全可動範囲のROM 運動が可能な段階である.この段階では,除重力位でセラピストが他動的に最終肢位まで関節を動かしたのちにその肢位を保持する〔ホールド&プレイス(hold & place)〕(図5, 動画3-10).

(4)MMT 3 以上

・MMT 3 は,抗重力位で全可動範囲のROM 運動が可能であり,MMT3+以上になれば抵抗負荷に抗することができる段階である.この段階では,抵抗負荷を加えた等尺性収縮や等張性収縮で筋力の改善をはかる.

・ウェイトプリング運動(weight pulling exercise)は手だけでなく肘・肩関節の筋も同時に強化できる有用な方法である(図6, 動画3-11).

図3 電気刺激装置と刺激電極

図4 筋電図バイオフィードバック

図5 hold & place

図6 weight pulling exercise

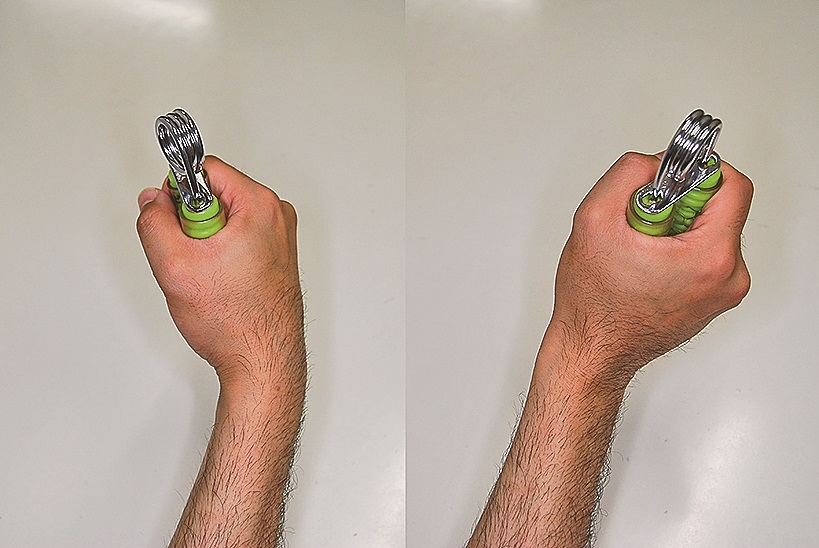

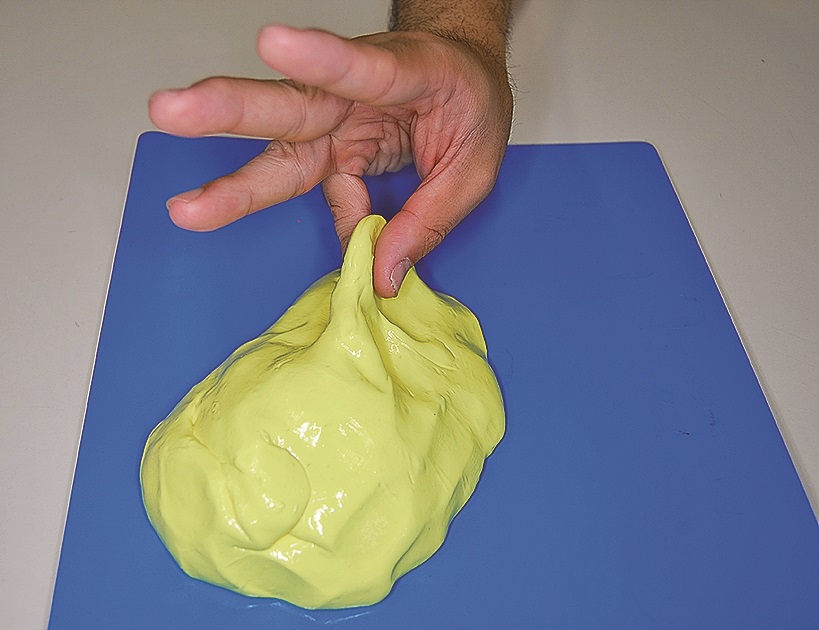

d.手外在筋および内在筋の筋力の改善

・障害手では,ハンドグリップ,ピンチ練習用クリップ,治療用粘土などを利用して手外在筋および内在筋の筋力の改善をはかり,手指ROM 運動の機能を高めていく(図7, 動画3-12, 3-13).

・手外在筋と手内在筋のバランスを考慮しながら,筋力の改善をはかることが重要である.

図7 治療器具

ピンチ練習用クリップ(左上),ハンドグリップ(左下),治療用粘土(右).クリップと粘土は色によって負荷が異なる.

(1)手外在筋

・浅指屈筋はPIP 関節,深指屈筋はDIP 関節の屈曲に作用する.治療用粘土(図8, 動画3-14)やハンドグリップを使って,これらの筋力の改善をはかる.

・手関節屈筋と伸筋のバランスが不良になると,手指関節屈曲時に手関節が掌屈することがある.手指関節屈曲運動は手関節背屈運動と協調するので,手関節背屈位で実施することが大切である(図9).

(2)手内在筋

・手内在筋は筋の起始と停止が手の中にある筋であり,虫様筋,背側骨間筋,掌側骨間筋,母指球筋,小指球筋がある.これらの筋は手指関節運動の調整に重要な役割を果たす.

・二球回転運動は手内在筋の機能を高める方法としての効果がある(動画3-15).

❶ 虫様筋

・虫様筋の作用はMP 関節屈曲,PIP・DIP 関節伸展(内在筋プラス肢位)であり,これを保持するときに筋活動が大きくなる.虫様筋の筋力強化では,内在筋プラス肢位で実施することが望ましい(図10, 動画3-16).

・虫様筋は筋紡錘が多く手指運動の制御機能をもつので,筋力の改善だけでなく手外在筋と協調した働きを改善することも重要である.

❷ 骨間筋

・背側骨間筋はMP 関節の外転と屈曲およびDIP・PIP 関節伸展,掌側骨間筋はMP 関節の内転と屈曲およびDIP・PIP 関節伸展に作用する.これらの骨間筋は治療用粘土(セラプラストなど)や輪ゴムを利用して,手指関節伸展位でMP 関節の外転,内転運動により筋力の改善をはかる(図11, 動画3-17).

❸ 母指球筋

・母指球筋は短母指屈筋,短母指外転筋,母指対立筋で構成され,母指の掌側外転や対立の作用をもつ.筋力の改善をはかるときには,等尺性収縮では硬いボールなどを把持し,等張性収縮では治療用粘土を母指と小指の対立位で把持するとよい(図12).

・母指対立運動時に母指のIP 関節が屈曲位になると長母指屈筋の代償が生じるので,IP 関節は伸展位で実施することが望ましい.筋力低下のある場合は,ボールを利用して対立動作の練習をするとよい(動画3-18).

図8 手外在筋の筋力改善

図9 握力強化時の手関節肢位

図10 虫様筋の筋力改善

図11 骨間筋の筋力改善

図12 母指球筋の筋力改善

e.新たな取り組み

・現時点で,関節固定中に固定関節に関与する筋への介入は困難である.

・手指運動を伴わない手指運動の運動イメージ(motor imagery)や運動観察(action observation)により神経系の活動が高まることが明らかにされている.これらの方法は,関節固定中の筋力に関係する神経系の要因への介入として利用できる可能性がある.今後,このような方法が臨床応用されれば,新たな筋力の改善に向けた治療展開が期待される.

謝辞:原稿執筆に多大なご協力を頂いた広島大学大学院医系科学研究科 上田章雄先生に感謝いたします.

引用文献

1) Kaneko F, et al:Decreased cortical excitability during motor imagery after disuse of an upper

limb in humans. Clin Neurophysiol 114:2397-2403, 2003

2) Chirpaz-Cerbat JM, et al:Dorsally displaced distal radius fractures treated by fixed-angle

volar plating:Grip and pronosupination strength recovery. A prospective study. Orthop

Traumatol Surg Res 97:465-470, 2011

参考文献

3) Hunter AK, et al:筋:骨格系の主要な安定器そして運動器.Neuman DA(原著)・Andrew PD,他

(監訳):筋骨格系のキネシオロジー.原著第3 版,pp55-88,医歯薬出版,2018

4) 市橋則明:筋力低下に対する運動療法.市橋則明(編):運動療法学─障害別アプローチの理論と実際.

第2 版,pp221-227,文光堂,2014

5) 吉武康栄:筋力トレーニングの神経機構.大築立志,他(編):筋力発揮の脳・神経科学─その基礎から

臨床まで.pp98-113,市村出版,2017

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。