LGBTQ+の調査研究から見えたもの

日高 庸晴氏に聞く

インタビュー 日高庸晴

2024.12.10 医学界新聞:第3568号より

患者は一人ひとり多様な背景を持っていて,そのうちの1つに性的指向やジェンダーアイデンティティがある――。26年にわたり性的マイノリティを対象に行ってきた11万人を超える大規模調査のデータや当事者の語りをもとに,医療を必要とする当事者が戸惑うことなく受診できるための実装方法をまとめた書籍『LGBTQ+の健康レポート――誰にとっても心地よい医療を実装するために』(医学書院)を上梓した日高氏。調査から見えてきた当事者の声と,医療機関・医療従事者に求められる対応を聞いた。

――LGBTという言葉を見聞きする機会が増えました。近年は「LGBTQ+」と呼称されるようになったそうですね。

日高 LGBTだと4つの分類(レズビアン,ゲイ,バイセクシュアル,トランスジェンダー)になりますが,その分類に当てはまらなかったり,自らの性的指向がはっきりしない人もいたりします。その後,幅広くさまざまなありようを表現するためQ(クエスチョニングおよびクィア)と,他のセクシュアリティのありようをも含めた+(プラス)が加わりました。調査方法や時代によっても異なりますが,LGBTQ+の当事者は10人に1人の割合で存在すると推定されています。

調査結果を示せなければ社会は変わらない

――どのようなきっかけでLGBTQ+に関する研究を始めたのですか。

日高 もともとは未成年者の健康リスク行動や無防備な性行動に関連があるとされる自尊感情や自己肯定感,それらを育む生育歴に関心を持っていました。その中でゲイ・バイセクシュアル男性を対象とした厚労省のエイズ対策調査に1998年頃から携わり始めたことがきっかけです。その後,米カリフォルニア大サンフランシスコ校への留学を機にトランスジェンダーも含めたLGBTQ+全般が関心の対象となり,現在に続いています。

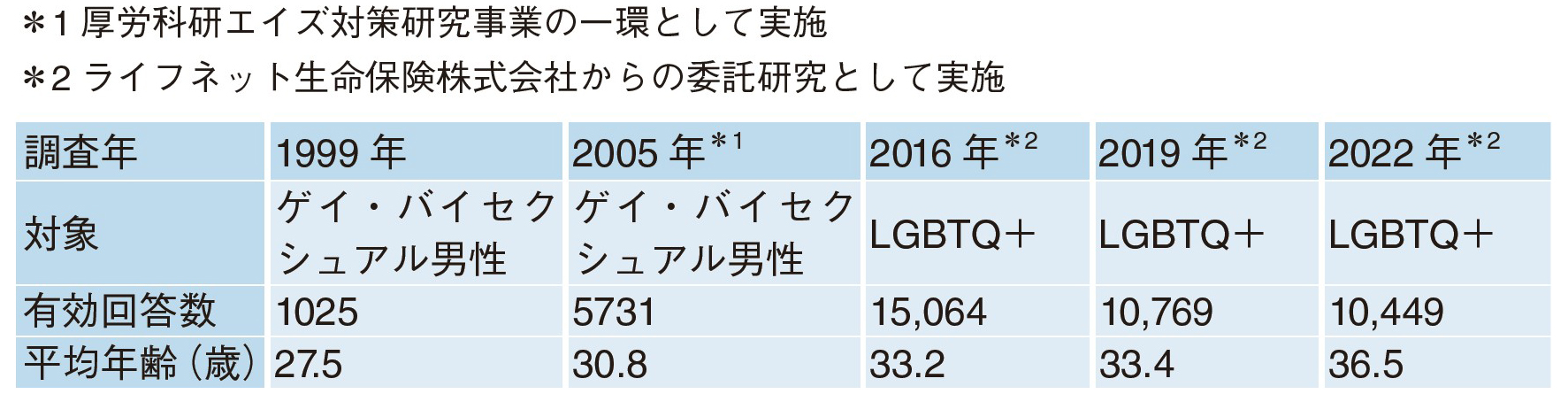

――日高先生が上梓された『LGBTQ+の健康レポート』では,26年にわたる調査研究で得られたデータの一部がまとめられています(表)。調査において大事にしてきたことはありますか。

日高 当事者の心情を反映した質問項目を綿密に構築することを心掛けてきました。研究当初から変わらずに寄せられるのは,「調査データとしてまとめることで,差別や誤解を受けている自分たちの状況を改善するような社会的働き掛けをしてほしい」といった切実な声でした。そのため,こちらが聞きたいことを聞くだけでなく,当事者の聞いてもらいたい想いもくみ取り,数字として表現していくことを意識してきました。

――当事者たちからは研究を通して社会を動かすことまで期待されているのですね。

日高 はい。実のところ,調査結果を社会に示すことが最も大変だったかもしれません。最初の頃は保健所や教育機関等にアポイントを取って研究結果をプレゼンしていましたが,当時は同性愛や性同一性障害という言葉を聞いたことがあっても,まだ社会的にLGBTQ+の問題の優先度は低く,門前払いされることもありました。

LGBTQ+への理解が求められる社会になってきた

――最近ではLGBTQ+当事者への理解や,対応が進み始めているように思います。何か転機があったのでしょうか。

日高 2015年に発出された文科省の通知1)は,教育現場に大きな変化をもたらしました。また2023年にはLGBT理解増進法が施行され,医学教育...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

日高 庸晴(ひだか・やすはる)氏 宝塚大学看護学部 教授

2004年京大大学院医学研究科社会健康医学系専攻博士後期課程修了。博士(社会健康医学)。米カリフォルニア大サンフランシスコ校エイズ予防研究センター研究員,公益財団法人エイズ予防財団リサーチレジデントなどを経て14年より現職。著書に『LGBTQ+の健康レポート――誰にとっても心地よい医療を実装するために』(医学書院)ほか。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。