- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第2回]No.44 有機リン(殺虫剤)(後編)

医学界新聞プラス

[第2回]No.44 有機リン(殺虫剤)(後編)

『臨床中毒学 第2版』より

連載 上條 吉人

2023.11.24

臨床中毒学 第2版

著者の経験・知見と最新のエビデンスを惜しみなく注ぎ込んだ中毒診療の決定版!!

新刊『臨床中毒学 第2版』は,わが国の中毒診療のトップランナーである著者が「臨床現場で役立つ中毒の成書」をコンセプトにまとめた1冊。総論の「急性中毒治療の5大原則」を皮切りに,各論では112種類の中毒物質を取り上げ,詳しく実践的な解説で読者の期待に応えます。

「医学界新聞プラス」では,本書の中から「No.44 有機リン」(殺虫剤)と「No.103 フグ毒(TTX)」(魚介類)をピックアップし,4回にわたって(各テーマは前編・後編の2回ずつ)紹介します。

(第1回からの続き)

診断

有機リンへの曝露歴や曝露をきたす状況がある上に,縮瞳や流涎などのムスカリン様症状や筋線維束攣縮などのニコチン様症状があれば,有機リン中毒を疑う.ガーリック臭などの有機リンや溶媒のにおいも参考になる.ただし,カーバメート中毒(⇒書籍『臨床中毒学 第2版』p 283)との鑑別は臨床的には困難である.

赤血球AChE値または血清BChE値の測定は迅速,簡便,かつ安価であり,かつこれらは有機リンやカーバメートなどのAChE阻害薬への曝露の有無を判別する感度の高い指標である.赤血球AChEと神経終末のAChEの機能は類似しているので,赤血球AChE値は神経・筋接合部などの末梢性の神経終末におけるAChE活性の指標となる.ただし,中枢性の神経終末におけるAChE活性は有機リンの脂溶性の高さや中枢神経系への分布によって異なる.赤血球AChE活性が正常なAChE活性の30%以上なら筋の機能は正常だが,30%未満では筋の機能障害が生じる.さらに,10%以下では著明な筋の機能障害が生じる.一方,多くの有機リンはAChE活性よりもBChE活性をより低下させる.BChE活性の程度は有機リンの種類によってさまざまである.したがって,血清BChE値は神経終末におけるAChE活性を反映せず,中毒の重症度とは相関しない点に注意する.BChEは肝臓で産生されるが,ひとたび有機リンが生体から排泄されると,1日あたり正常値のおよそ7%ずつ回復する.したがって,BChE値の上昇は有機リンが生体から排泄されて,BChEのみならずAChEの再活性化が始まるタイミングの目安となる.

尿の簡易定性キットによる有機リンの定性分析や機器分析による有機リンの定性または定量分析が施行できれば確定診断に至る.

治療および予後

全身管理

急性コリン作動性症候群で呼吸中枢抑制,気道分泌過多,気管支攣縮(喘鳴)による呼吸不全がある,あるいは中間症候群で横隔膜や肋間筋の麻痺による呼吸不全があれば,速やかに気管挿管および人工呼吸器管理を施行する.この際に低用量の非脱分極性筋弛緩薬を用いてもよいが,脱分極性筋弛緩薬は筋力低下を遷延させるので禁忌である.錯乱,不穏・興奮,せん妄,精神症症状によって安静が保たれなければミダゾラムの持続静注によって鎮静する.ただし,アトロピン硫酸塩の副作用としてせん妄が起こっている可能性があるので,アトロピン硫酸塩の投与量を評価する必要がある.筋線維束攣縮や痙攣発作があればジアゼパム,ミダゾラムを投与する.呼吸不全や循環不全が著明で,後述する解毒薬・拮抗薬の投与が無効ならILE療法(⇒書籍『臨床中毒学 第2版』p 11)やVA ECMO(⇒書籍『臨床中毒学 第2版』p 10)の導入を考慮する.ILE療法は脂溶性の高い有機リンには特に有効な可能性がある.メタ解析による臨床研究では,ILE療法は有機リン中毒患者の予後を改善した.中間症候群が回復するまでの7~21日間は人工呼吸器管理が必要である.

吸収の阻害

致死量の経口摂取から1時間以内なら胃洗浄を考慮する.中毒量の摂取では活性炭を投与する.

排泄の促進

脂溶性が高く,分布容積が大きいものでは有効な方法はない.ジクロルボスのように脂溶性が低く,分布容積の小さいものでは血液灌流法が有効な可能性がある.

解毒薬・拮抗薬

解毒薬・拮抗薬として,ムスカリン受容体拮抗薬であるアトロピンと,AChEの再活性薬(reactivator)であるプラリドキシム(pralidoxime),別名2-pyridine aldoxime methyl(2-PAM)がある.いずれの薬物も1950年代より臨床応用されているが,いまだに至適な投与法は確立されていない.

アトロピンはAChと競合的にムスカリン受容体に結合して,AChの作用を阻害する.したがって,アトロピンはムスカリン様作用には有効だが,ニコチン様作用には無効である.また,アトロピンは中枢神経にも移行するので,中枢神経症状にも有効である.アトロピンの副作用としては,高用量を要した患者に不穏・興奮,せん妄,発熱,腸蠕動運動の低下,排尿障害が生じることがある.

プラリドキシムは1950年代にWilsonらによって発見されて,ただちにパラチオン中毒患者に対して臨床応用された.メチル硫酸塩やメシル酸塩もあるが,世界的には塩化物およびヨウ化物が最も広く使用されている.塩化物は分子量が小さいため重量あたりの効果が高い.一方,ヨウ化物は甲状腺に毒性を発揮する可能性がある.プラリドキシムの有効性についてはいまだに明らかになっていない.in vitroの研究では,有機リンによって不活化されたヒトAChEの再活性化に有効だった.動物モデルの研究では,プラリドキシムなどのオキシーム(oxime)は骨格筋および横隔膜の筋力回復に有効だった.しかしながら,ランダム化比較試験(RCT)やメタ解析による臨床研究では,プラリドキシムは有機リン中毒の予後を有意に改善しなかった.また,メタ解析による臨床研究によると,プラリドキシムは有機リン中毒死および人工呼吸器管理を予防できなかった.

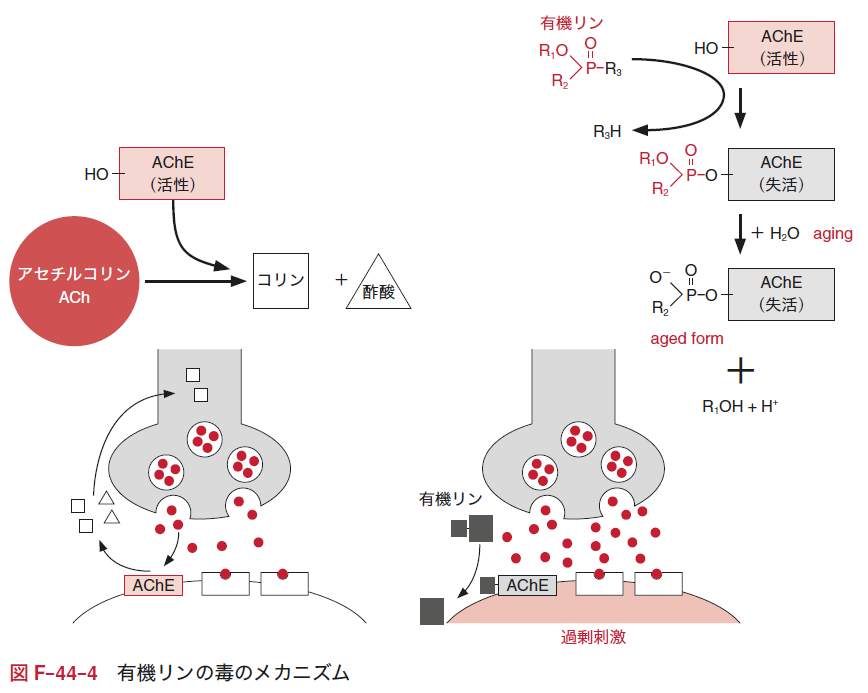

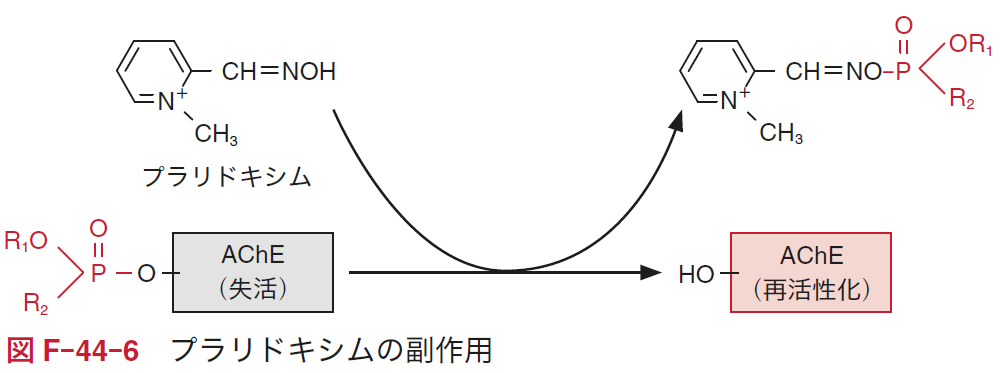

図F-44-6に示すように,プラリドキシムはリン酸化AChEからリン酸基を奪い,自らがリン酸化されてAChEを再活性化する.ただし,リン酸化AChEの(リン酸基の)リンと結合しているエステルが加水分解によって脱アルキル化(aging)して,さらにイオン化(aged form)していると,プラリドキシムはリン酸化AChEと反応できないためAChEを再活性化できない(図F-44-4[右]).プラリドキシムによるAChEの再活性化の速度はリン酸基の化学構造,agingの速度,プラリドキシムの濃度などによる.リン酸基の化学構造がジエチル体ではプラリドキシムによって有効に再活性化されるが,フェニトロチオンやマラチオンのようなジメチル体では反応が乏しい.また,プラリドキシムは脂溶性が低いため,神経・筋接合部のニコチン受容体の過剰刺激の改善には有効な可能性があるが,中枢神経症状への有効性は限られる.プラリドキシムの副作用としてめまい,傾眠,かすみ目,一過性の複視,眼調節障害,悪心,頭痛,頻脈,過換気,血圧上昇,筋力低下が生じることがある.

■アトロピン硫酸塩の投与法

気道分泌過多や気管支攣縮(喘鳴)があればただちにアトロピン硫酸塩を投与する.投与法としては繰り返しのボーラス投与と持続静注がある.ボーラス投与では,重症度に応じてアトロピン硫酸塩1~3mgを静注する.その際には脈拍,血圧,瞳孔径,発汗の有無,聴診所見をチェックする.その後は気道分泌過多や気管支攣縮(喘鳴)が改善するまで2~5分毎に繰り返し投与する.特に,脂溶性の高い殺虫剤では,高用量のアトロピン硫酸塩(40~1,000mg/日)を長時間投与することが必要となる.神経剤では低用量で十分なことが多い.

アトロピン硫酸塩の持続静注は0.05mg/kg/時で開始し,適宜増減する.症状が安定したら,気道分泌物の量を厳重にモニターしながら漸減する.繰り返しのボーラス投与と持続静注のどちらがより有効かは明確ではないが,後者の方が血中のアトロピン濃度の変動が少ない上に,患者の観察に要する手間が少ないという利点がある.また,気道分泌過多や気管支攣縮(喘鳴)が改善するまでは繰り返しのボーラス投与を施行し,その後は持続静注に切り替えて,気道分泌物の量を厳重にモニターしながら漸減する方法もある.

■プラリドキシムヨウ化物の投与法

プラリドキシムはリン酸化AChEがagingする前(有機リンの種類によるが,たいていは24~48時間以内)に投与すればAChEの活性を取り戻すことができる.投与量について以前は1~2gの単回投与が推奨されていたが,低用量は無効である上に有害事象を生じる可能性があるという研究を受けて,最近では1~2gを10~20分かけて静脈内投与し,その後200~500mg/時で24~48時間持続投与するのが一般的である.WHOでは,「≧30mg/kg」を静脈内投与した後に,「>8mg/kg/時」で臨床症状が改善するまでの持続投与を推奨している.ただし,最初の静脈内投与を急速に施行すると嘔吐,頻脈,拡張期血圧の上昇が生じることがあるので注意する.しかしながら,この量であっても無効あるいは有害である可能性を指摘した研究がある.一方で,2gを10~20分かけて静脈内投与し,その後は1g/時で48時間持続投与するという大量投与がアトロピンの投与量を減少させ,人工呼吸器管理の時間を短縮したとする研究もある.筆者の施設では,上記にならい,プラリドキシム2gを10~20分かけて静注し,1g/時の速度で48時間持続静注している.

予後

急性コリン作動性症候群および中間症候群では,呼吸不全が主な死因である.中間症候群では,安定した状態から突然死することがあるが,呼吸不全を速やかに察知して,適切に人工呼吸器管理を施行すれば予後は良好で,たいていは後遺症をきたさず治癒する.発展途上国では,死亡率は15~30%である.先進国では,毒性の高い有機リン系殺虫剤はすでに製造禁止の処置がとられており,医療施設が充実し医療レベルが高いため,死亡率は1~2%である.

症例

症例44-1 55歳,男性,会社員(営業)

現病歴 X年1月30日11時頃に有機リン系殺虫剤であるスミチオン®(フェニトロチオン)を1本分(約100mL)経口摂取したのを妻が発見した.救急車にて近医に搬送され,胃洗浄および活性炭の投与が施行されたが,重症化が懸念されて当院救命救急センターに転送された.

来院時現症 病院に到着した12時55分には,意識がJCS 20で傾眠傾向にあった.体温35.0℃,呼吸数20/分,血圧108/56mmHg,脈拍78bpm(整),瞳孔は左右2.5mm同大で対光反射を認めた.気道分泌過多が著明であった.両眼瞼周囲の筋線維束攣縮,右半身に強い歯車様筋強剛を認めた.

来院時検査所見

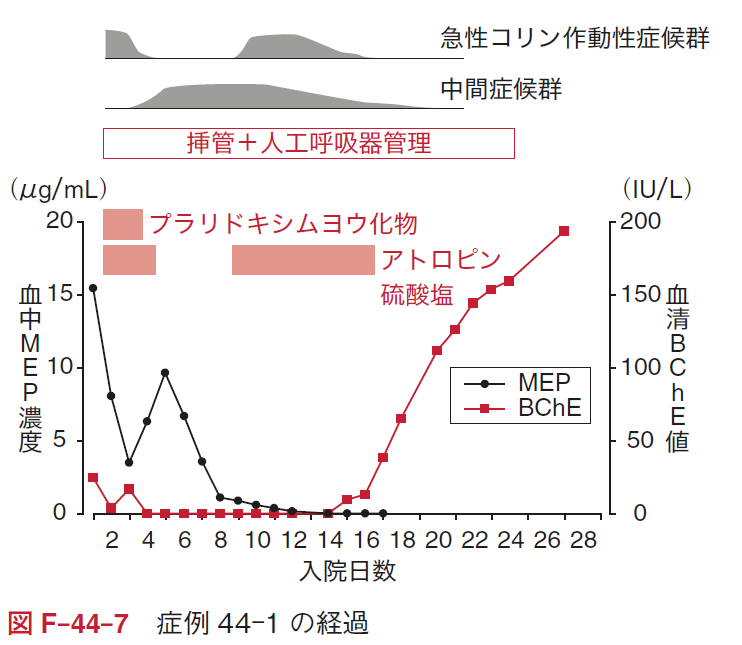

入院後の経過 気道分泌過多が著明な上に,意識レベルが低下し舌根の沈下を認めたため,気管挿管して気道を確保した後に,人工呼吸器管理とした.また,収縮期血圧は80mmHg台に低下したため輸液療法に加えてカテコラミンの持続静注を開始した.アトロピン硫酸塩のボーラス投与を繰り返して気道分泌過多が改善した後に,アトロピン硫酸塩の持続静注を開始した.また,プラリドキシムヨウ化物を初期量として2gを20分かけて静脈内投与した後に,1g/時で48時間持続静注した.

翌日より呼吸筋や四肢の近位筋などの筋力低下を認め,自発呼吸は消失し,完全に人工呼吸器に依存した.瞳孔は左右6.5mm同大で対光反射および睫毛反射も消失した.また,腸蠕動音が消失し,排便が認められたため,下剤の投与,浣腸を施行した.その後,次第に意識は改善したが,自発呼吸の回復は緩慢であった.気道分泌物の量をモニターしながらアトロピン硫酸塩を漸減し入院3日目に中止した.その後,腸蠕動運動は回復し,排便も認められるようになった.

入院7日目の早朝より瞳孔は縮瞳し,著しい流涎や下痢を認めたため再びアトロピン硫酸塩のボーラス投与の後に持続静注を施行した.その後アトロピン硫酸塩は流涎を指標に漸減し入院15日目に中止した.

次第に自発呼吸が回復し,入院17日目より日中のみ人工呼吸器を外して様子をみていた.終日の離脱が可能と判断したため,入院21日目に気管チューブを抜管した.その後次第に全身状態は改善した.精神科的評価ではうつ病と診断され,入院37日目に総合病院精神科へ転院となった.

分析 図F-44-7に血中フェニトロチオン(MEP)濃度の推移を示す.入院時は15.4μg/mLだったが,入院48時間で3.4μg/mLまで低下した.しかし,その後再び再上昇し,入院96時間で9.6μg/mLとなった.その後は順調に低下し入院13日目以降は測定限界以下となった.一方,血清BChE値は入院13日目までは測定限界以下だったが,その後順調に上昇した.

解説 プラリドキシムヨウ化物の大量投与にもかかわらず,急性コリン作動性症候群の再燃により2度にわたるアトロピン硫酸塩の投与を要し,中間症候群によって約3週間の長期の人工呼吸器管理を要した症例である.

- ひとことメモ

有機リン中毒による循環不全 筆者らは,通常の手段では循環動態が保てなかったためにVA ECMOを導入し救命に成功した症例を経験した.また,一般に有機リン中毒の死亡原因の多くは呼吸不全とされているが,筆者らの臨床経験では,人工呼吸器管理により呼吸状態が保たれていても循環動態が保てず死亡する例も多い.

付録2 わが国の中毒事件簿 ~有機リン~

名張毒ぶどう酒事件

1961年3月28日,三重県名張市の公民館で行われた生活改善クラブの総会後,何者かがぶどう酒に有機リン系の農薬(ニッカリン®T)を入れ,それを飲んで5人が死亡,12人が中毒を起こした.警察はぶどう酒の購入,運搬に関与した3人を重要参考人としたが,この3人の中の1人であるクラブの会員のO(当時35歳)は,死亡した5人の中に妻(34歳)と愛人(36歳)がいたため,三角関係で悩んだ末に,犯行に及んだものとして逮捕された.1964年12月23日,津地裁では証拠不十分で無罪判決となるが,1969年9月10日,名古屋高裁では逆転有罪で死刑判決となった.1972年6月15日,最高裁は2審を支持して上告を棄却し,死刑が確定した.なお,死刑が確定した男性は2015年に八王子医療刑務所で死亡した(89歳没).

松本サリン事件

1994年6月27日にオウム真理教の信徒らは,山梨県上九一色村(現:富士河口湖町)の教団施設で合成したサリンを車両に積み,加熱式噴霧装置と大型送風扇によって,長野県松本市の住宅街でサリンを噴霧した.現場で5人が死亡し,3人が病院に運ばれた後に死亡した.また,50人以上が市内の病院で手当てを受けたが,悪心,咳,呼吸苦,目が痛い,目が見えないなどの症状を訴えた.重症者は口から泡を出し,手足が痙攣していた.患者は一様に縮瞳を呈し,血清BChE値の著明な低下が認められた.

地下鉄サリン事件

松本サリン事件が起きた翌年の1995年3月20日にオウム真理教の信徒らは,東京都内の朝のラッシュで混雑する数か所の地下鉄車両内でサリンを散布し,13人の死亡者を含む5,000人を超す死傷者を出した.

※付録3では,紹介した推理小説の重要なトリックや結末に関する内容(いわゆるネタバレ)が記載されています.事前の情報を得ずにこれらの推理小説を楽しみたい方は,本項の閲覧はご遠慮ください.

付録3 毒物を扱った推理小説ガイド ~有機リン~

ジェニファー・ロウ

『不吉な休暇』(原題“Grim Pickings”, 1987)

アンナ・トレロワの別居中の夫であるダミアン・トレロワは,うなじにパラチオンの濃縮液をたっぷり塗られて殺害される.発見された死体の様子は「かすかな樟脳の香りと吐瀉物の酸っぱいにおいが立ちのぼった.ダミアン・トレロワが,どんよりとした目を見開き,口元を恐怖にゆがめて彼らを見上げた.完全にこと切れていた」と描写されている.

この小説の中で,アリス・オールコットはパラチオンについて「あれはどえらい発明だよ―強力な殺虫剤だ.小匙1杯をお茶に入れるか手の平にのせれば,一巻の終わりさ」「わたしたちはずっと昔からパラチオンを使いつけてるのさ.どんな種類の虫にも魔法みたいに良く効くんでね.現代の間抜けた薬のほとんどよりずっと強力なんだよ.だが,身近に置いとくのは本当に危険な薬なのさ.何年も前,老犬が足のうらにくっつけちまってね,ものの5分でころりと死んじまった」と解説している.

パラチオンの毒性については「アリスが今日の午後見せてくれた本によると,彼は10分で死んだはずよ.発作と嘔吐,次に失神,そして絶命の順よ」と解説されている.

参考:喜多元子訳,社会思想社,1990

- 参考文献

- 1) Asari Y, et al:Vet Hum Toxicol. 2004;46:5-9.(PMID:14748407)

- 2) Blumenberg A, et al:J Med Toxicol. 2018;14:91-98.(PMID:29230717)

- 3) Brill DM, et al:J Electrocardiol. 1984;17:97-102.(PMID:6199451)

- 4) Cha YS, et al:Clin Toxicol(Phila). 2014;52:873-879.(PMID:25116419)

- 5) Chowdhary S, et al:Clin Chim Acta. 2014;431:66-76.(PMID:24508992)

- 6) Eddleston M, et al:QJM. 2002;95:275-283.(PMID:11978898)

- 7) Eddleston M, et al:Crit Care. 2004;8:R391-R397.(PMID:15566582)

- 8) Eddleston M, et al:MLancet. 2008;371:597-607.(PMID:17706760)

- 9) Eyer P:Toxicol Rev. 2003;22:165-190.(PMID:15181665)

- 10) Gaspari RJ, et al:Neurotoxicology. 2011;32:206-214.(PMID:21241738)

- 11) Giyanwani PR, et al:Cureus. 2017;9:e1651.(PMID:29142799)

- 12) Holstege CP, et al:Crit Care Clin. 1997;13:923-942.(PMID:9330846)

- 13) John M, et al:Neurotoxicology. 2003;24:43-53.(PMID:12564381)

- 14) Jokanović M, et al:Eur J Pharmacol. 2006;553:10-17.(PMID:17109842)

- 15) Kamijo Y, et al:Vet Hum Toxicol. 1999;41:326-328.(PMID:10509440)

- 16) Karalliedde L, et al:Hum Exp Toxicol. 1993;12:289-296.(PMID:8104006)

- 17) Karalliedde L, et al:Toxicol Rev. 2006;25:1-14.(PMID:16856766)

- 18) Lee P, et al:Intensive Care Med. 2001;27:694-699.(PMID:11398695)

- 19) Leikin JB, et al:Crit Care Med. 2002;30:2346-2354.(PMID:12394966)

- 20) Mew EJ, et al:J Affect Disord. 2017;219:93-104.(PMID:28535450)

- 21) Pawar KS, et al:Lancet. 2006;368:2136-2141.(PMID:17174705)

- 22) Peng A, et al:Acta Pharmacol Sin. 2004;25:15-21.(PMID:14704117)

- 23) Peter JV, et al:Crit Care Med. 2006;34:502-510.(PMID:16424734)

- 24) Peter JV, et al:Indian J Crit Care Med. 2014;18:735-745.(PMID:25425841)

- 25) Roth A, et al:Chest. 1993;103:576-582.(PMID:8432156)

- 26) Selden BS, et al:Ann Emerg Med. 1987;16:215-217.(PMID:2432808)

- 27) Senanayake N, et al:N Engl J Med. 1987;316:761-763.(PMID:3029588)

- 28) Srinivas Rao Ch, et al:Trop Med Int Health. 2005;10:581-588.(PMID:15941422)

- 29) Stewart WC, et al:J Pharmacol Exp Ther. 1968;162:309-318.(PMID:4875330)

- 30) Wang MH, et al:Hum Exp Toxicol. 1998;17:587-590.(PMID:9821023)

- 31) Worek F, et al:Arch Toxicol. 2002;76:523-529.(PMID:12242610)

- 32) Yang CC, et al:J Chin Med Assoc. 2007;70:467-472.(PMID:18063499)

- 33) Yu S, et al:Am J Emerg Med. 2019;37:1611-1617.(PMID:30527914)

臨床中毒学 第2版

臨床家のための「トキシコペディア」。

<内容紹介>わが国の中毒診療のトップランナーとして精力的に活動を続ける著者が、「臨床現場で役立つ中毒学の成書」をコンセプトに、これまでの自身の経験・知見と最新のエビデンスを惜しみなく注ぎ込んだ決定版。 1章「急性中毒治療の5大原則」に続き、2章以降は中毒物質112物質をジャンル別(医薬品、農薬、家庭用品、化学・工業用品、生物毒)にまとめ、フローチャートも交えて解説する。巻末には「近年の中毒トレンド」も掲載。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。