保健活動でのあと一歩をナッジで後押しする

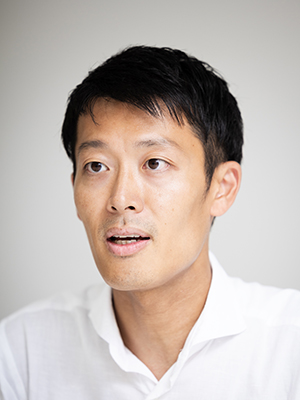

インタビュー 髙橋勇太

2023.09.25 週刊医学界新聞(看護号):第3534号より

健康に良いと頭ではわかっていても,先延ばしにしたり,時に忘れてしまったりして行動に移せない――。こうしたありのままの人へのアプローチは,市民の健康のために活動する保健師の悩みの種である。そうした状況で注目されるのが行動経済学に基づき,人の行動を望ましい方向にそっと後押しする“ナッジ”である。保健師としてナッジの実践と普及を行ってきた髙橋勇太氏に,ナッジが保健活動と親和性が高い理由と現場での活用方法について聞いた。

――まずはナッジについて教えてください。

髙橋 行動経済学に基づき,人の行動を望ましい方向にそっと後押しする手法です。提唱者であるリチャード・セイラー先生は2017年にノーベル経済学賞を受賞しています。

英国や米国をはじめとする各国政府のほか,国連,WHOなどの国際機関にもナッジの政策応用を推進するチームが設置され,さまざまな分野で活用が世界的に進んでいます。わが国でも「成長戦略実行計画」1)でナッジの活用が明記されるなど,省庁や自治体においても注目度が高まっています。

健康無関心層に行動変容を

――保健師である髙橋先生は,行動経済学に基づいたナッジにどのように出合ったのでしょうか。

髙橋 保健活動の重要な柱は「予防」であり,その多くは健康な人々を対象としています。ただ,その人々の中には,病気を抱えていないが故に自らの健康を後回しにしてしまう,いわゆる健康無関心層と言える対象者が多くいます。

われわれ保健師は,さまざまな取組みを通して社会環境を設計しながら地域や個人に働きかけることで健康無関心層にもアプローチを図るよう努めています。それでも最終的に予防は一人ひとりの行動に委ねられることが多いのが現状です。人の行動をより良い方向へどうすれば導けるかを勉強していく中でナッジに出合いました。

――ナッジを保健活動に活用できると考えたのですね。

髙橋 はい。人は必ずしも合理的に意思決定して行動を取るわけではありません。面倒なことを後回しにし,比較的楽なほうに流れる傾向にあります。例えば栄養のある食事や運動が体に良いとわかっていても,行動に移せない方は多くいます。ナッジでは,頭でわかっていても行動できない最後の「あと一歩」をどう後押しすれば行動変容に結びつけられるかを体系的に掘り下げて考えるデザインのため,保健活動への親和性が高いと感じました。

体系的なプロセスに沿ってナッジを実践する

――では,どのようにナッジを活用すれば良いのでしょうか。

髙橋 ナッジのフレームワークに,Easy(簡単に),Attractive(印象的に),Social(社会的に),Timely(タイムリーに)の頭文字から取ったEAST2)があります。EAS...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙橋 勇太(たかはし・ゆうた)氏 NPO法人PolicyGarage副代表理事/横浜市行動デザインチーム(YBiT)代表

2010年京大医学部人間健康科学科を卒業後,横浜市役所に保健師として入庁する。ヘルスリテラシーや予防医学を研究するため聖路加国際大大学院に進学し,18年修了。現在は横浜市政策局政策課データ・ストラテジー担当係長として科学的根拠に基づく政策立案(EBPM)の推進に取り組むほか,こども家庭庁のEBPM研究会の構成員も務める。著書に『保健活動で使える! ナッジ――押さえておくべき基本と実践例』(医学書院)ほか。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。