ER×研修医教育,悲喜こもごも

対談・座談会 宮前伸啓,荒隆紀,安炳文,自閑昌彦

2023.09.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3532号より

ER初療に出始めたばかりの頃,研修医の前に立ちはだかる壁はたくさんあります。その一方,研修医を指導する立場にある上級医たちも,タイムプレッシャーがかかりやすい環境下でさまざまな難事に頭を悩ませながら日々診療と教育に当たっています。

本紙では,この度上梓された書籍『京都ERポケットブック 第2版』(医学書院)1)の責任編集を務める宮前伸啓氏,執筆を務める荒隆紀氏に加えて,京都においてERでの研修医教育に携わる安炳文氏,自閑昌彦氏を迎えた座談会を企画。研修医教育にまつわる悲喜こもごもをお話しいただきました。

宮前 臨床では,少なくない時間を割いて上級医たちが研修医の指導に当たっています。本日は,そこにある魅力ややりがいはもちろん,悩みや困り事についても率直な意見を共有することで,より良い教育環境の醸成につなげられればと考えています。安先生,自閑先生にはERでの教育に携わる指導医の立場から,荒先生にはかつて当院で初期・後期研修を行い,卒前教育とERでの診療のギャップに驚いて『京都ERポケットブック』を上梓された立場から,それぞれお話しいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

不確実性に共に対峙する面白さ

宮前 ERでの研修医教育に継続してかかわるモチベーションがどこにあるのかを,まずは伺いたいです。

安 研修医は必修科目としてERで12週以上研修を行いますから,必然的に彼らと苦楽を共にする時間が長くなります。それだけの期間をERで過ごしてもらうのならば教育の質を高めたいと,自然と考えるようになっていきました。

自閑 若い人たちと一緒に仕事をしていく面白さは確実にありますね。主訴や重症度に幅がある患者さんが次々に舞い込む不確実性の高いフィールドで一定の期間を共に過ごしていると,人と人とのつながりが深まる実感があります。難しくてよくわからないことに一緒に取り組む面白さです。単純化すると,その楽しさがあるから続けているだけと言ってしまえる気もしています。指導医として何かを授けてあげるというのではなく,一緒に困難を乗り越えてみようよといったスタンスで臨んでいます。

宮前 難しいこと,わからないことがある時のほうが面白いという側面はあるかもしれません。

荒 ERでは不確実性に向き合う場面が多いという事実が,大変ではあるものの面白さに直結するのは同感です。不確実性ゆえに上級医といえども常に怖さが付きまといます。そうした状況であるからこそ外してはいけない要点は押さえていく。押さえるべき勘どころを研修医に伝える中で,教える側でも言語化が進む楽しさがあるでしょうし,研修医が教わったことをスポンジのようにぐんぐん吸収して変わっていく様を見るのもまた喜びにつながるのではないでしょうか。

宮前 研修医の変化が目に見えるとうれしいですよね。初めは学生の頃の名残りが強かった研修医が,1~2か月すると急に顔つきがしっかりしてきて,苦手だった患者説明が上手くなっているなど猛スピードで成長する様子は,何度見ても良いものです。

多忙な救命の現場で教えるということ

宮前 反対に,研修医教育の難しさを感じる点はどのあたりでしょうか。

安 診療の忙しさと教育との間でバランスを取ることです。緊急度が高く余裕がなくなると教育よりも救命に集中しますし,その後のフィードバックのタイミングを見失いがちになります。研修医側も内省する時間を十分に取れないことがあるでしょう。一方で,患者さんが少なすぎても勉強量が積み上がらないので望ましくありません。もちろん状況に合わせて調整はしますが,コントロールできない困難さといったところでしょうか。

また,研修医のキャパシティは個人差が大きいので,その見極めと調整は指導医の腕の見せどころかと思います。総じて,画一的な対応ができないことにERでの研修医教育の難しさがあるのかもしれません。

荒 タイムプレッシャーがかかると,とにかく手を出そうとするタイプと,はたから見ているしかできないタイプの研修医に二分される印象があります。安先生のおっしゃるように,救命に寄ることで教育が後回しになるのは当然のことだと思いますが,そうした場で研修医は研修医なりに罪悪感を覚えていることも多いはずです。私自身,ERでの研修期間中はどうしようもない無力感に悩んでいました。上級医の仕事を横で見ていて,果たして同じことを自分ができるようになるのだろうか……と不安に思い,先輩から「自分も昔はそうだった」との話を伺って不安が少し和らぐこともありました。

安 到達度に関して言うと,「ERで面倒を見るからにはこのレベルには到達させないと」といった思いを以前は強く抱いていましたが,最近はもう少し気楽な考えにシフトしてきました。

宮前 何かきっかけがあったのですか。

安 ERでの2か月間は頼りなかった研修医と,その半年くらい後に夜間の業務を共にすることがあったのですが,以前の姿からは想像できないくらいテキパキと仕事をこなせるようになっていて驚いたという体験を契機に,考え方が徐々に変わっていったように思います。無理矢理2か月の間に詰め込もうとしなくても,研修期間は他の診療科を含めて2年間あるわけですから,自分に合ったペースで各自学んでいってくれるのかなと。ある意味で研修医を信頼するということなのかもしれません。

宮前 こちらが押し付けようとしても,そのまま吸収してくれないことのほうが多いですからね。それぞれの学習ペースを尊重するのは大切だと思います。

荒 加えて研修医の立場からすると,教育を行う側のばらつきも気にかかる点かと思います。救急科専門医がたくさんいる施設ばかりではない中で,医学教育にあまり熱心でない医師が指導に当たるタイミングもあるはずです。そうした場合,研修医側からは質問等をしづらい状況もあるでしょう...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

宮前 伸啓(みやまえ・のぶひろ)氏 洛和会音羽病院 救命救急センター・京都ER 副部長 司会

2006年昭和大医学部卒。浦添総合病院にて初期研修の後,洛和会音羽病院にて救急科,外科後期研修。11年東京都済生会中央病院心臓血管外科研修,15年倉敷中央病院EICU研修などを経て,17年より現職。責任編集に『京都ERポケットブック 第2版』(医学書院)。

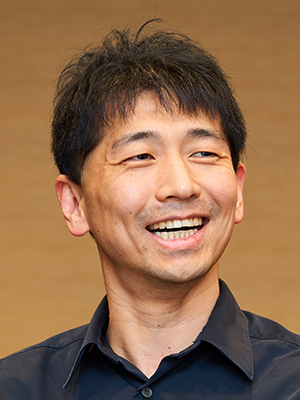

荒 隆紀(あら・たかのり)氏 医療法人おひさま会 最高人事責任者

2012年新潟大医学部卒。洛和会音羽病院にて初期研修の後,同院呼吸器内科後期研修。18年関西家庭医療学センター家庭医療学専門医コースを修了,同年より現職。著書に『京都ERポケットブック 第2版』(医学書院),『在宅医療コア ガイドブック』(中外医学社)。

安 炳文(あん・びょんむん)氏 京都第一赤十字病院 救命救急センター 副センター長

1998年京府医大卒。京都府下で5年間小児科研修の後,国立成育医療研究センターにて小児救急の研修を行う。外傷や外因系疾患の経験を積むために成人のERを志し,2004年湘南鎌倉総合病院,京府医大救急医療学教室勤務等を経て,22年より現職。

自閑 昌彦(じかん・まさひこ)氏 宇治徳洲会病院 心臓血管内科/卒後臨床研修センター センター長

2011年京大医学部卒。宇治徳洲会病院にて初期研修の後,同院にて救急総合診療科,循環器内科後期研修。21年より同院卒後臨床研修センター長。編著に『当直医マニュアル2023 第26版』(医歯薬出版)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。