スライド作成のABC

[第1回] AI時代になぜ,スライドの作り方なのか

連載 柿崎真沙子

2023.08.21

初めての成果発表,初めての学会発表,初めての勉強会での講師。医学生・医療者が避けて通れないのが「スライド作成」です。スライド発表をしてみたけれどいまいち聴衆の理解を得られていない,セミナー後の感想を見てみるとどうも評判が良くない,今まで扱ったことのない内容についてスライドを作ってみたけれど,話しているうちに自分でも何が言いたいのかわからなくなってきてしまった……。そんな経験はありませんか? 私は何度もありました。

「イメージしやすい,わかりやすい」を求めて

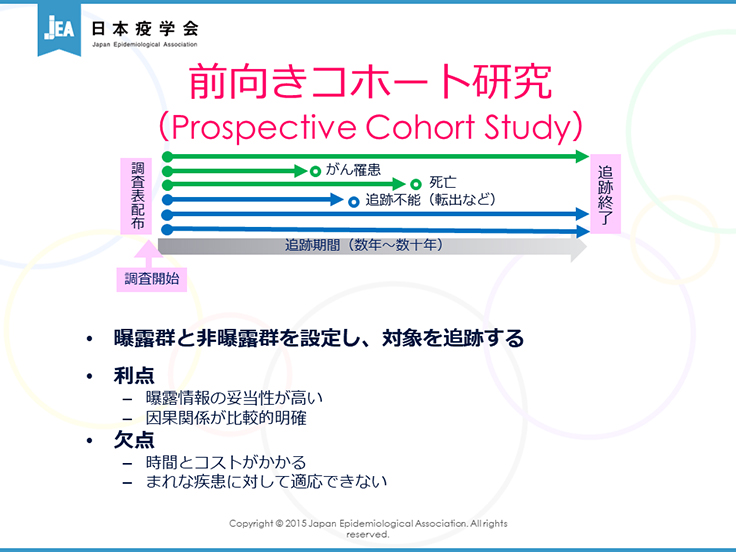

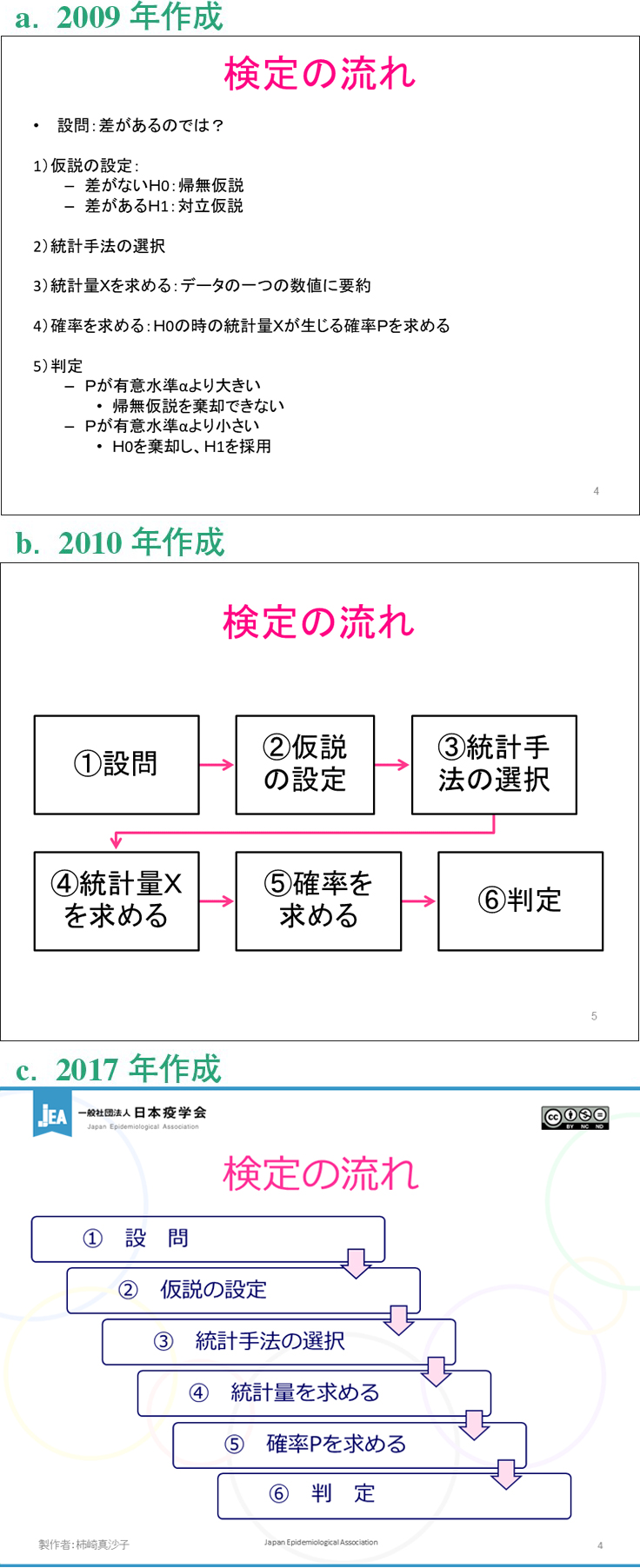

図1は,疫学研究の方法・デザインについて紹介するスライドの1枚で,前向きコホート研究を解説したものです。2008年に作成してから多少の手直しはしたものの,大きな修正は加えずになんと15年も使い続けています。このスライドは多くの方に「わかりやすい」と言っていただき,15年度の日本疫学会一般向け疫学紹介スライドショーコンテストで優秀作品賞を受賞しました1)。このように,大幅な修正なくずっと使い続けているスライドもあれば,図2で示す3枚のスライドのように,見やすさを追求した結果,年月を経て形を大きく変えたスライドもあります。これらは「基本的な統計――簡単な分析統計」を解説するスライドの一部であり,こちらも17年度に最優秀作品賞をいただきました2)。

2008年に作成した当時は黒だった背景を白に変えたり,矢印の位置や文章を微調整したりはしているものの,原型は変えずに15年間使い続けています。

文章の羅列(a)→順番を示す図(b)→視線が左右にさまよわず,上から下に一直線で見ることができる図(c),とブラッシュアップしました。書かれている項目はあまり変わっていません。

私がわかりやすいスライド作りを追求できたのは,一般の方には何がわからないのか,どうすればわかりやすいかを身をもって知っていたからです。実は私は農学部農学科出身で,医療系の国家資格は一つも保有していません。医学の基礎もないまま,農学部から医療系の大学院に飛び込んだため,医学用語や研究手法などを理解し,イメージをつかんで研究をするようになるまでにとても苦労しました。先のスライドで挙げた研究デザインの種類や統計手法もはじめはちんぷんかんぷんだったのです。私がもし,少しの説明で全てを理解できる頭脳の持ち主だったなら,賞をいただくような「わかりやすい」スライドは作れなかったと思います。

AI時代にも必要なスライド作成能力

最近では人工知能(AI)が進化し,生成系AIを利用したスライド作成サービスサイトによって,スライド作成がある程度自動化できる時代になりました。しかし,このようなAIを使って...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

柿崎真沙子(かきざき・まさこ)氏 名古屋市立大学大学院医学研究科医学・医療教育学分野 講師

2004年明大農学部農学科卒。09年東北大大学院医学系研究科障害科学専攻修了。博士(障害科学)。東北大助教,藤田保衛大(当時)講師などを経て現職。専門である疫学・公衆衛生学の経験を生かし,現在は医学教育学分野で教学IRや多職種連携教育を主に担当するほか,コロナ禍では学内教育のICT化にも尽力した。

この記事の連載

スライド作成のABC(終了)

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。