生命科学×情報数理科学の新学問領域

ヒューマン・メタバース疾患学とは何か

インタビュー 西田 幸二

2023.07.03 週刊医学界新聞(通常号):第3524号より

疾患の原因は遺伝因子と環境因子に大別される。これまでの医学は,それぞれの因子に焦点を当てた要素還元的アプローチに頼ってきた。一方で,遺伝因子と環境因子の複雑な相互作用による多因子性の慢性疾患の死亡者数は,全世界の死亡者数の約7割を占めている。多因子性疾患の治療と予防をめざした「ヒューマン・メタバース疾患研究」は,2022年度に文科省が進める世界トップレベル研究拠点プログラム事業に阪大が採択され本格的に始動した。本紙ではヒューマン・メタバース疾患研究拠点長を務める西田幸二氏に研究プロジェクトのめざす未来,そして拠点長としての想いを聞いた。

疾患の要因である遺伝因子と環境因子の関係を明らかに

――疾患の解明と治療に向けて,ヒューマン・メタバース疾患研究では遺伝因子と環境因子の複雑な相互作用によって生じる多因子性疾患に焦点を当てています。この理由について教えてください。

西田 前提として押さえていただきたいのは,各人で疾患の原因が異なることです。ヒトゲノムの解読やマウス等での動物実験によって疾患の原因とされる遺伝子が調べられています。しかし,原因遺伝子を持っていても,発症する人としない人がいるのです。これは遺伝因子に加え環境因子との複雑な相互作用によって発症するからと考えられています。特に多因子性の慢性疾患ではこの傾向が顕著であり,これまでマウス実験等で行ってきた単一因子のみに着目した要素還元的アプローチだけでは対応できません。

――それでは,多因子性疾患に対してどのようなアプローチを行うのでしょうか。

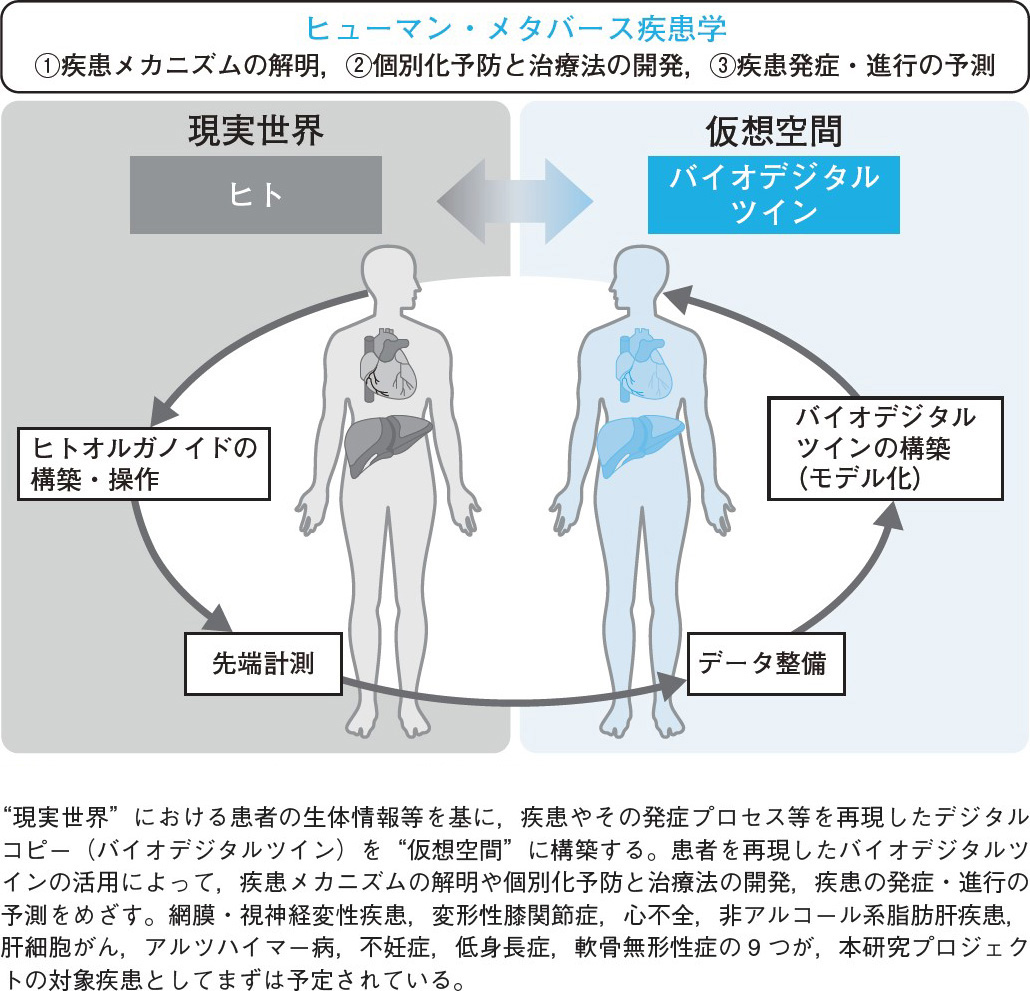

西田 患者の生体情報のデジタルコピー(バイオデジタルツイン)を仮想空間に作り,多因子が影響するリアルタイムな生体情報を再現することで,患者ごとに最適な治療を提供する超個別的な治療,さらには発症前からの予防的介入の実現をめざしています(図)。

――具体的にどのような生体情報からバイオデジタルツインは構築されますか。

西田 血液検査や画像検査等で得るクリニカルデータ(マクロ情報)と,患者本人から生成されたiPS細胞で再現したミニチュア臓器(オルガノイド)経由で得た生体反応(ミクロ情報)に情報数理科学的な処理を加えて構築します。マクロとミクロの生体情報の統合によって,疾患再現度の高いバイオデジタルツインを構築でき,疾患メカニズムの解明や,新しい治療法の開発が可能になります。

――つまり,バイオデジタルツインは臓器単位で構築できるのですね。

西田 その通りです。今後,構築する臓器を増やしながら臓器間ネットワークにも着目して,最終的には体全体で起こっている生命現象を仮想空間内で再現していきたいです。

人工知能の進化がプロジェクト成功の鍵に

――先ほど話題に挙がった情報数理科学的処理とはどのような工程か教えてください。

西田 取得したマクロとミクロな生体情報の関係性をモデリングします。そして,人工知能(AI)をバイオデジタルツインに対する情報の入力処理と出力処理に活用します。

――バイオデジタルツインの利用では,医療者や研究者は具体的にどのような形で患者情報を入力し,どのような形で情報が出力されることになりますか。

西田 われわれはChatGPTのようなマルチモーダルなAIモデルといった基盤も活用するためCTやMRIといった画像情報のみならず,電子カルテに書くような言語情報,それから音声情報の入力も可能となります。そして,医療者や研究者が求める情報を自然言語で出力することを想定しています。

情報の出力において重要なのはAIによるモデリング(思考過程)を可視化することです。データ入力の結果,将来がんになる可能性を示されてもモデリングの根拠がわからなければ医療の場合は納...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

西田 幸二(にしだ・こうじ)氏 大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点・拠点長/同大医学系研究科眼科学・主任教授

1988年阪大医学部を卒業後,同大病院(眼科)にて研修に励む。大阪厚生年金病院,京府医大で勤務し98年に渡米。米サンディエゴのソーク研究所で研究員を務める。2000年に帰国後,阪大医学系研究科眼科学教室の助手に着任。講師,助教授を経て06年東北大主任教授。10年より阪大主任教授。19年より同大医学系研究科・副研究科長。編著に『角膜クリニック 第3版』(医学書院)ほか。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。