医師にこそ知ってほしい電子処方箋のシステム

寄稿 池田和之,島貫隆夫

2023.03.20 週刊医学界新聞(通常号):第3510号より

電子処方箋とは

情報化は医療にも広がり,さまざまな場面で情報システムが利用されている。特に近年,国民の健康寿命の延伸と効果的・効率的な医療・介護サービスの提供を目的に,医療現場でもDX(digital transformation)化が進む。その中で,薬物治療を行う際に発行する処方箋を電子的に作成・送受,さらには調剤結果も含めて管理する仕組みとして,2023年1月26日に電子処方箋管理サービス(以下,本サービス)の運用が開始された。

そもそも処方箋は「薬剤師への調剤の指示」のほか,「患者への薬物治療の提示」「どの薬局でも調剤を受けられるフリーアクセス」などの特徴を持つ。記載内容には,医薬品名や用法,用量,日数等の服用に必要な事項に加え,患者の保険者番号や処方箋を発行した医療機関の名称,医師の署名もしくは記名・押印が必要である。本サービスは,これらの紙の処方箋で求められる事項を担保しつつ運用できるよう構築されている。

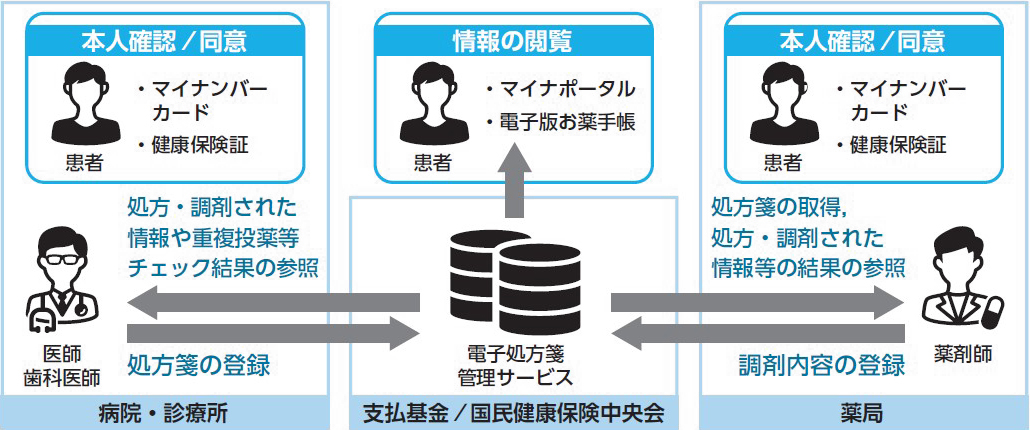

具体的な運用は図1(註)に示すフローの通り1)。医師は各医療機関の電子カルテシステム等で処方情報の入力を行い,本サービスへ処方情報を登録する。この際,紙の処方箋での署名等の代わりに医師の電子署名〔HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure)による署名〕が必要である。処方情報の登録後,引換番号が記載された処方内容の控えを患者に渡す。薬局では,引換番号に基づき処方情報を受付し調剤,服薬指導が行われ,調剤結果は薬局から本サービスに登録される。これら一連の情報は,マイナポータル上で患者自身が確認可能となっている。

電子的に処方箋の運用を行う仕組みであることに加え,複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照,それらを活用した重複投薬等のチェックも可能となる。

電子処方箋導入のメリット

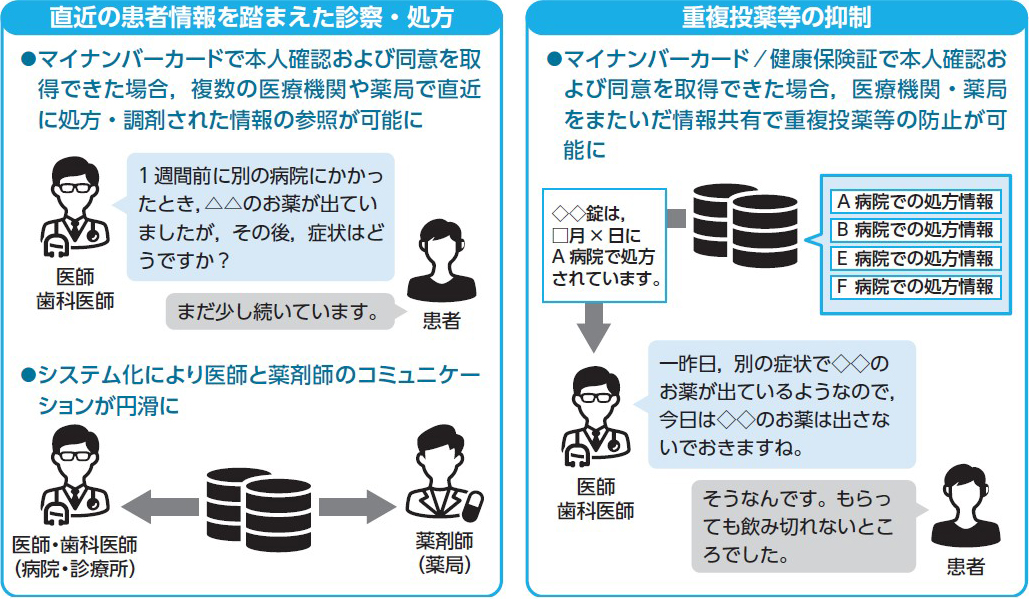

オンライン資格確認システムでは,患者本人の同意に基づき薬剤情報の閲覧が可能である。しかしオンライン資格確認システムの薬剤情報は,レセプト情報(1か月程度前の情報)をもととするため,直近の薬剤に関する情報の閲覧はできない。一方の本サービスでは,患者の同意に基づき薬剤情報の確認が可能な上,直近の処方情報や調剤情報まで確認できる。さらに,処方情報の登録時には,本サービスで管理する薬剤情報との重複や併用禁忌チェックが行われる。このチェックの結果は患者の同意の有無等により閲覧可能な内容が異なるものの,結果に基づき処方内容の再検討が可能となっている。このように,従来患者から聞き取り確認していた常用薬の情報が本サービス上で確認可能となることから,従来にも増して,患者に対してより安全な薬物治療が提供できると期待される(図2)1)。

処方箋の事前送付が行えるようになるほか,丁寧な患者対応への注力や,医療機関・薬局間の円滑なコミュニケーション,より効果のある重複投薬等の抑制を行えるようになる。

利用開始に当たって取り組むべきこと

本サービスを...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

池田和之(いけだ・かずゆき)氏 奈良県立医科大学附属病院 薬剤部長

1994年近畿大薬学部薬学科卒業後,奈良県立奈良病院薬剤部に入職。98年奈良医大病院薬剤部。2020年より現職。日本薬剤師会情報システム委員会委員,日本病院薬剤師会学術第6小委員会委員長,日本医療情報学会理事,同学会編集委員会委員長などを務める。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。