Child Death Reviewについて医療者が知っておくべきこと

寄稿 沼口敦

2023.03.06 週刊医学界新聞(通常号):第3508号より

予防のための子どもの死亡検証(Child Death Review:CDR)は,「子どもの死亡に関する効果的な予防策を導き出すことを目的に,複数の関係機関・専門家が,死亡した子どもの既往歴,家族背景,当該死亡に至った直接の原因等に関する情報を基に行う当該死亡に関する検証」と,厚生労働省では定義されている。米国では40年以上,英国では10年以上,法に基づいて実施され,多くの施策が導き出されてきた。わが国でも成育基本法に「国及び地方公共団体は,成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し,その収集,管理,活用等に関する体制の整備,データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとする」と定められたことから,施策として成育医療の延長線上に探索されるようになった。厚生労働省の主導によって都道府県CDRモデル事業が開始され,2020年度には7自治体,21年度には9自治体に拡大された。本稿では,わが国のCDRに医療者がどうかかわるかを概説する。

子どもの死因究明の現状と課題

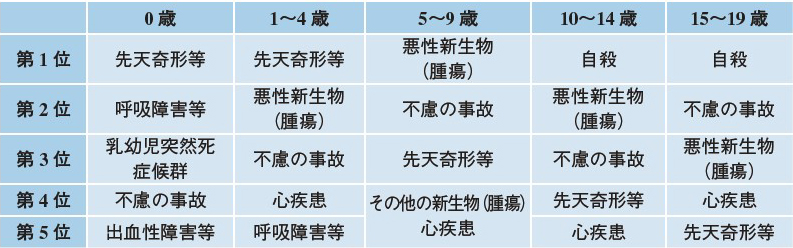

わが国の年間138万件の死亡のうち,18歳未満は約3800件(2017~20年平均)である。年齢群別の死因を見ると,不慮の事故がいずれの年齢群でも上位にみられる(表)1)。その内訳は交通事故が最多で,15~17歳の不慮の事故による死の半数を占める。交通事故に次いで多い窒息は,半数以上が乳児に発生し,乳児の事故死の約3分の2に相当する。以下,溺死,転倒・転落等が続く。

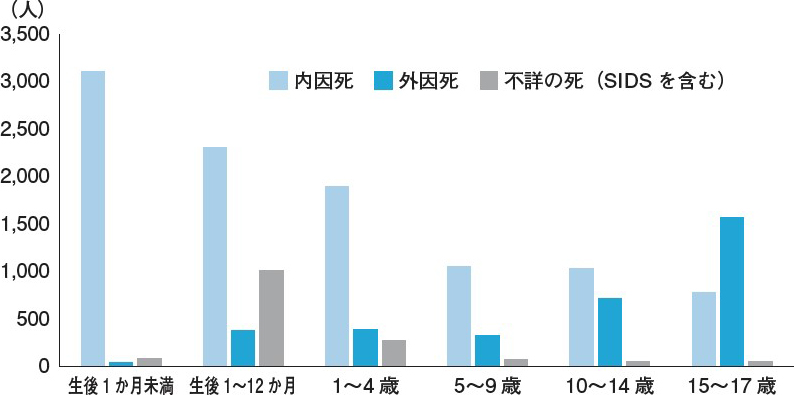

死亡診断書(死体検案書)の記載内容から,予防を主眼とした分類法(註)2~4)で子どもの死亡を再分類し,さらにこの結果から内因死,外因死,不詳の死(乳幼児突然死症候群:SIDSを含む)の3群に分けた(図)。図に目を通すと,年齢群が上がるにつれて内因死が減り,外因死が増える傾向にあることがわかる。政府統計(表)では,ほとんどが内因死である生後1か月未満児と他の年齢群と比べて不詳の死が突出して多い生後1~12か月の乳児を合算して「0歳児」とされるため,子どもの死亡の疫学がわかりづらいことには注意が必要だ。原因不明の乳幼児の突然死のうちSIDSと診断される割合は,都道府県によって0~81%とばらつきが大きい5)など,死因究明における地域差が指摘されている。

年齢群が上がるにつれて内因死が減り,外因死が増える傾向にある。乳幼児の突然死のうちSIDSと診断される割合は,都道府県により大きく異なる。

死因究明は「国民が安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与するものであり,高い公益性を有する」6)重要な事業である。内因死では,臨床医が診療のため実施した各種検査や病理解剖等によって死因を究明する。また外因死あるいはその疑いであれば,異状死届出の後,捜査機関による現場調査,法医解剖などが死因究明の中心となる。複数の制度が死因究明を担うが,その質の担保と均てん化は重要な課題と言える。

死因究明と予防のための検証

死因究明においては「『過去に何が起きたのか』を確固たる根拠をもって確認することに重点が置かれる」一方,臨床では「その時点で最も想定される『将来に向け...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

沼口 敦(ぬまぐち・あつし)氏 名古屋大学医学部附属病院救急・内科系集中治療部 病院講師

1996年名大卒。岡崎市立岡崎病院,中京病院などで研鑽を積み,2004年あいち小児保健医療総合センター循環器科医長。名大病院小児科病院助教,同院救急科病院助教を経て,18年より現職。14~20年まで日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会に所属し,22年からは同学会予防のための子どもの死亡検証委員会委員長を務める。厚労科研事業「わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究」班代表(19~22年),「子どもの死を検証し予防に活かす包括的制度を確立するための研究」班代表(22年~)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。