子どもを持つ全ての家族を担当保健師が継続的に支援する

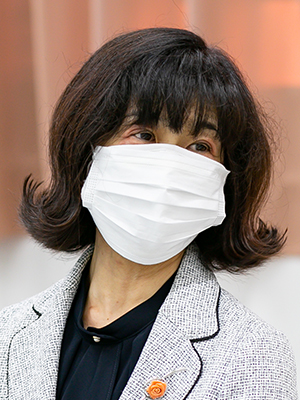

インタビュー 横山美江,鈴木仁枝

2023.01.23 週刊医学界新聞(看護号):第3502号より

日本の児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどっており1),虐待死亡事例も横ばいの状態が続いている2)。そうした現状に鑑み,「健やか親子21(第2次)」において「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」が基盤の1つに掲げられた。モデルになったと言われる,フィンランドの親子保健システムの中核を担うネウボラ(MEMO)とはどのようなものか。そうしたシステムを日本の自治体で展開することは可能なのか。このたび『ネウボラから学ぶ児童虐待防止メソッド』(医学書院)を上梓した横山氏,および横山氏の協力の下でネウボラを模範とした親子保健システムを導入した静岡県島田市の技監である鈴木氏に話を聞いた。

――まずは横山先生に,ネウボラについてのお話を伺います。先生は,客員研究員として共同研究のために訪れていたフィンランド・ヘルシンキ大学でのふとしたやり取りの中でネウボラの存在を知ったのですよね。

横山 その通りです。2007年当時の日本では児童虐待の痛ましい報道が連日なされていて,「何とかこの状況を変えたい」「虐待リスクを低減させる方法はないものか」と日々自問を繰り返していました。そうした思いをヘルシンキ大学で半ば雑談として話したところ,返ってきたのは意外な反応でした。研究者たちも大学事務員たちも,「フィンランドにはネウボラがあるから大丈夫」「児童虐待の事件を耳にすることはほとんどない」と口をそろえて言うのです。ネウボラは当時の日本では全く知られておらず,私自身も知識を持ち合わせていませんでした。ネウボラのことをぜひ学びたいと,共同研究者のつてで専門家を紹介してもらい,あれよあれよという間にネウボラは私の研究テーマの1つになっていました。

ポピュレーションアプローチと担当保健師による継続的な支援

――ネウボラを中核とするフィンランドの親子保健システムは,日本のシステムとはどう異なるのでしょう。

横山 まずは妊婦へのアプローチ手段が違います。日本では妊娠が判明した際に訪れる先は医療機関ですが,フィンランドの妊婦は,最初にネウボラに向かいます。その後も妊婦とその家族は,健診などの機会にネウボラを定期的に訪れます。ネウボラには,産前のケアを行う「妊産婦ネウボラ」(写真),産後の家族を支援する「子どもネウボラ」が存在し,属性に関係なく全ての妊婦に対して支援が行われます。つまり,特定の集団全体に働き掛けるポピュレーションアプローチの手法を採用しているのです。

一方の日本では,乳幼児健診は当該年齢の全ての児を対象としていますが,それ以外はリスクの高い個人を対象に働き掛けるハイリスクアプローチに重きを置く自治体が多いため,ハイリスクとまでは言えないグレーゾーンの家族に支援の手が届かないことも多く,対応が後手に回ることもあります。

――それは大きな違いですね。

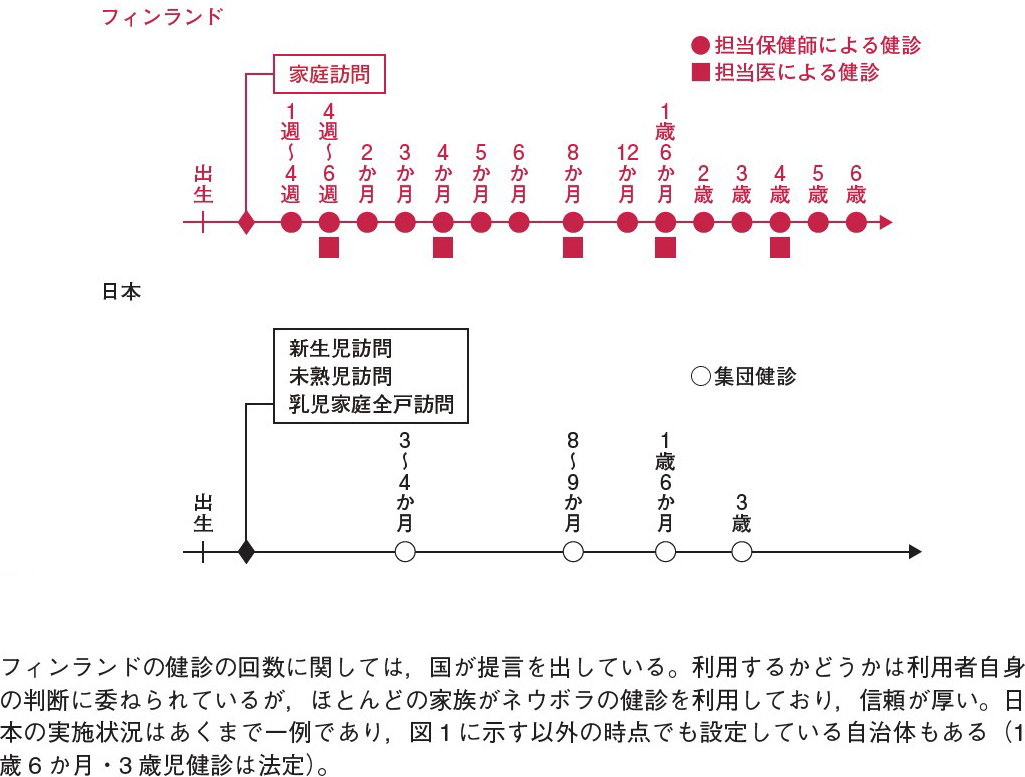

横山 もう一点,決定的に異なるのが,フィンランドでは担当保健師による継続的な支援が行われていることです。ネウボラでは地区(多くの場合,学校区)ごとに担当保健師と担当医が存在し,保健師1人ひとりがネウボラ内に自身の診療室を持ち,常駐しています。そのため妊婦やその家族は,ネウボラに行けばいつでも見知った担当保健師に話を聞いてもらうことができるのです。担当保健師による健診の回数は担当医による健診に比べて圧倒的に多く,通常の妊娠では初産婦は最低9回,経産婦は最低8回の健診を受け,出産直後にも2回の健診を受けますが,医師による診察はそのうち2回のみです。出生後の子どもネウボラでも同様に,担当保健師による頻回の健診が設定されています(図1)。

セーフティネットが予防的機能を果たす

――ネウボラによる支援は効果を上げているのですか。

横山 さまざまに確認されています3, 4)。そうした効果の根底には,父親も含めた家族全体を妊娠中から担当保健師が知っており,頻回に顔を合わせることで構築される信頼関係があるのでしょう。ですから,些細な変化にも気づきやすく,家族の様子に何か気になる点があれば,率直に疑問をぶつけることができます。そのため問題の種が小さいうちにケアでき,結果として児童虐待や家庭内暴力といった問題を未然に防げているようです。加えて家族の側からも,何か問題があった際には担当保健師に相談をもちかけやすく,問題の早期発見・介入につながっています。

――予防的効果が高いのですね。では,家庭内暴力・児童虐待がすでに起こっているケースへの介入はどう行われるのでしょう。

横山 ネウボラでは「配偶者による暴力に関する質問票」を用いて家庭内暴力のスクリーニングを...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

横山 美江(よこやま・よしえ)氏 大阪公立大学大学院 看護学研究科 教授

千葉大看護学部卒。2004年岡山大医学部教授などを経て,現職。07年からフィンランド・ヘルシンキ大の客員研究員となり,フィンランド国立健康福祉研究所などと共同研究を推進。『ネウボラから学ぶ児童虐待防止メソッド』(医学書院)など著書多数。

鈴木 仁枝(すずき・きみえ)氏 島田市健康福祉部 健康づくり課 技監

1988年島田市に入職,市立総合病院,市立居宅介護支援事業所勤務や,保健福祉業務に従事する。ネウボラ事業導入の2019年度にはブロックリーダーを担当。福祉事務所勤務を経て,22年度より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。