電子カルテの質が仕事の質を決める

現場目線の医療DXの実現に向けて

寄稿 木村聡

2022.12.19 週刊医学界新聞(通常号):第3498号より

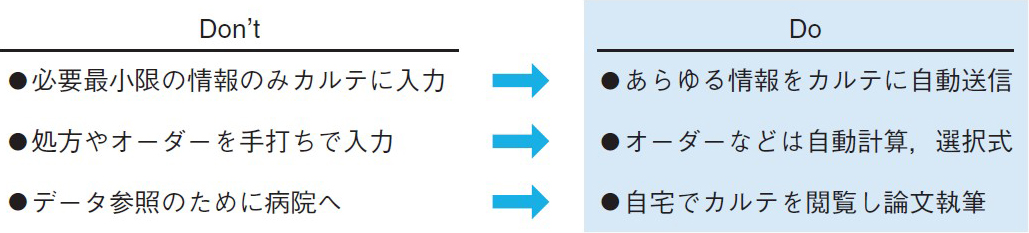

DX(Digital transformation)とは,「デジタル技術によってビジネスや社会,人々の生活を変えること」とされます。つまり医療DXは,「テクノロジーや情報技術によって医療が改善し,社会や人々の生活を変えること」と考えられます。そして医療DXの鍵であり,医療情報において欠かせないのが電子カルテです。今年9月に設置された「医療DX令和ビジョン2030」厚労省推進チームにおいても,電子カルテ情報および交換方式の標準化,標準型電子カルテの検討が始まっています1)。本稿では,日米豪の3か国で臨床医や研究者としてさまざまな電子カルテを使用し,現在は大学病院の医療情報部にも勤務する筆者が,現場からみた電子カルテの活用(表)について考察します。

現場の負担を軽減するには

1)あらゆるデータをカルテに自動送信

質の高い電子カルテを導入することで享受できるメリットとして,カルテへの入力が挙げられます。これは,手書き文字からキーボードを用いたタイピングへ移行することによる判読性の改善だけを意味していません。

例えば,集中治療室ではバイタルサイン,薬剤投与,人工呼吸器設定や実測値,血液ガス分析結果など,あらゆるデータをカルテに記載したいところですが,多くの病院では必要な情報を選別し,その大部分は看護師によって入力されていました。しかし,国際的なシェアを誇る電子カルテでは,医療情報は自動的に送信・記載されます。薬剤投与速度の変更,人工呼吸器設定値の変更時刻や内容も,医師や看護師がわざわざカルテに入力する必要がなく,多大な労力を削減できます。

2)処方時の計算を簡略化,薬剤情報の自動表示

オーダリングシステムも,電子カルテの質の見せ所です。医師自ら薬剤の投与量や希釈を計算し打ち込むのは,質の高い電子カルテとは言えません。DX志向の電子カルテでは体重当たりの投与量や投与回数,希釈方法が自動で表示され,クリックひとつで選択できるようになっています。これにより,人為的ミスを防ぐだけでなく,オーダー時間を大きく削減できます。

例えば,(特に小児の場合に)体重を参照し自分で投与量を計算して数字を打ち込むと10秒程度かかりますが,クリックするだけのオーダーなら3秒で済みます。また薬剤の用法用量を確認するのに電子カルテから薬剤情報アプリの画面を開き,用法用量の欄に到達するまでにも10秒程度かかるでしょう。1日20回処方を行い,その2割で薬剤情報を処方前に確認していたと仮定すると,週5日勤務した場合,年間で[(10-3) * 20+10 * 20 * (2/10)] * 240≒12時間も節約できます。日々忙しい臨床医にとって,このようなわずかな差であっても,「塵も積もれば山」となります。

3)コスト算定を自動化

電子カルテのメリットには,コスト算定の自動化も挙げられます。酸素吸入量,カテーテル挿入時の薬剤や物品の数々,超音波検査など,医師が打ち込まずとも看護師や事務員がそのコスト算定のための打ち込みを行っていることが日本ではほとんどです。仮に診断群分類包括評価制度(DPC)を用いた包括支払いであったとしても,診療行為の入力漏れは,機能評価係数Ⅱ,重症度・医療看護必要度の割合,今後の診療報酬改定などに影響する恐れがあり,正確な医療行為の記載はなくてはならない作業です。ただ電子カルテを導入するだけでなく,日々改善し自動化することで,臨床現場での労働者の労力を削減することが可能になり...

電子カルテの改善は研究の促進にもつながる

学会発表や論文執筆のデータを収集す...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

木村 聡(きむら・さとし)氏 岡山大学病院麻酔科蘇生科/医療情報部 助教

2007年東北大医学部卒。麻生飯塚病院で初期研修・麻酔科専攻医として修練。米オハイオ州立大で研究に従事した後,ハーバード公衆衛生大学院で公衆衛生学修士号を取得。その後に豪ロイヤルチルドレンズ病院で小児集中治療医として勤務。小児心臓麻酔や臨床研究,特にビッグデータを用いた研究を専門とする。著書に『絶対にあきらめない医学留学』(中外医学社)。ブログ「シェアする挑戦者~MD×MPH~」管理人。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。