どんな専攻医でも1年以内にアクセプトされる症例報告への取り組み方

寄稿 久保田隆文

2022.11.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3493号より

専攻医は,専門医取得のために症例報告を書く方が多いと思います。しかし,症例や論文の書き方に関する良書があっても症例報告を書けない方を,私自身,数多く見てきました。この原因はどこにあるのでしょうか。私は,症例報告出版に必要な専攻医の資源を適切に利用する指針(=専攻医にとっての戦略)がないからだと考えています。これまで私は,専攻医としてフルタイムで働きながら,年間10本以上の論文を出版してきました。そうした経験に基づき,どんな専攻医でも1年以内に症例報告がアクセプトされる取り組み方を今回はお伝えします。

症例報告を書く目的と戦略

症例報告の目的が,専門医取得要件を満たすことにある方もいるかもしれません。けれども,もっと大事な目的があります。それは,①世界中の現在と未来の患者・医療従事者への貢献,②自分と周囲の臨床・研究能力の向上,③知的好奇心の維持・向上です。この目的を達成するための具体的な目標が,「報告に値する症例を担当してから1年以内に英文誌にアクセプトされる」になります。

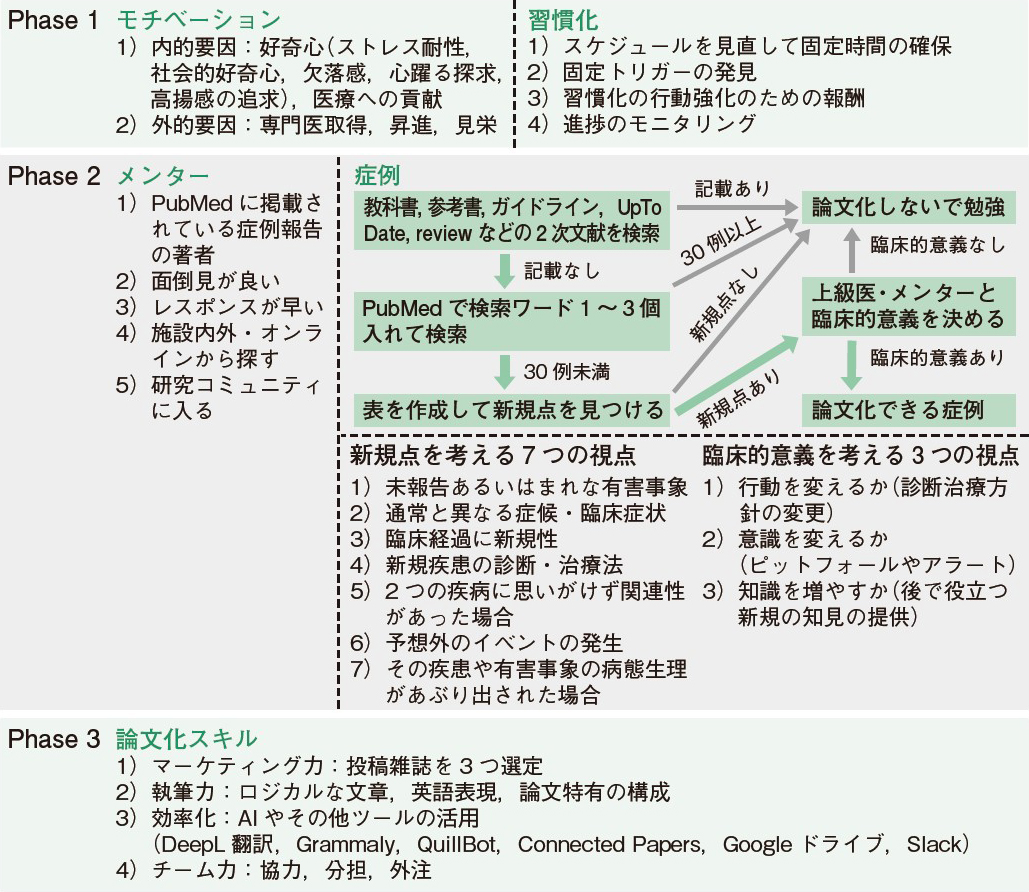

目標達成のためにスキルばかりに目がいきがちですが,それだけでは論文化はできません。重要なのは戦略です。戦略とは資源の利用指針を指します1)。論文化に必要な資源は,モチベーション,習慣化,メンター,症例,論文化スキルの5つ。資源の利用指針は,Phase 1:モチベーションを高めて論文化の習慣を作り,Phase 2:メンターの助けを得ながら症例を見極め,Phase 3:スキルを向上させながら論文化するという3Phaseです(図)。

3 Phaseで分解する症例報告の取り組み方

Phase 1:最初は,論文化する上で土台となるモチベーションの向上と,安定して進められる習慣化を身につける段階です。

●内的・外的要因の2つを使ってモチベーションを高める

モチベーションには内的要因(知的好奇心,楽しさなど)と,外的要因(専門医の要件,昇進,見栄など)があります。論文を書き続けるには,内的要因を高めつつ,外的要因を用いるのが有効です。内的要因の代表である好奇心が強いほど,研究者の生産性が高いことが知られています2)。さらに好奇心が高いほど,多くのアイデアを出し,独自のアイデアが創出されることがわかっています3)。好奇心は5種類(ストレス耐性,社会的好奇心,欠落感,心躍る探求,高揚感の追求)に分けられ,ストレス耐性と社会的好奇心が社会的成功と特に関係しています4)。そのため新しいことに取り組む姿勢や困難に対するストレス耐性,レジリエンスを高めることが重要です。

一方で,内的要因が低いけれども,外的要因によって論文を書くこともあります。米国では良いポジションを得るために論文を書くことがよくあります。こうした外的要因も強い動機になるので,上手く取り入れるべきです。例えば原稿完成時やアクセプト時などにご褒美を設定しておくのがお勧めです。結果が出るようになると楽しくなり,内的要因が強くなることもあります。

●固定時間を確保して習慣化する

研究の固定時間確保が勝負の要です5,6)。日本の内科プログラムに所属する後期研修医を調査した研究では,研究の固定時間が学術的な業績に関連する最大の因子でした6)。固定時間確保の最初のステップは,1週間のスケジュールの見直しです。非生産的な時間を週3時間以上洗い出した上で確保し,研究のための固定時間として適切な時間帯にずらします。私の場合,平日夜の無駄な時間を早朝と休日に移行していました。

次のステップは,固定トリガーの発見です7)。「起床→コーヒー→論文執筆」のように,日常生活で必ず行う行為をトリガーとして研究活動を始めるのです。ここで重要なのが,1日に割く研究時間がどんなに短くても,研究活動を...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

久保田 隆文(くぼた・たかふみ)氏 国立病院機構仙台医療センター脳神経内科 専攻医

2016年聖マリアンナ医大卒。手稲渓仁会病院,札幌西円山病院での研修後,19年米Case Western Reserve大へ留学。21年に帰国後,東北大神経内科分野に所属し,脳神経内科・てんかん分野を中心に臨床・研究・教育を行う。22年より現職。Twitter ID:@TakafumiKubota

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。