能力開発を目的とした院内研究の再構築を!

臨床看護師に適したスタイルの研究を提案する

インタビュー 前田樹海

2022.09.26 週刊医学界新聞(看護号):第3487号より

看護師は免許取得後も学び続ける必要があるとの認識は広く行き渡っており,能力開発を目的とした院内研究が多くの施設で行われている。研究に必要な技能や知識は,看護師の実践能力を構成する要素を多分に含んでいるためだ。しかし実際に行われる研究は,知識の生産にかかわる狭義の研究であることが多く,院内研究本来の目的に対してはオーバースペックだと前田氏は指摘する。

「研究を行う看護師」「管理者」「対象者」のいずれにとっても利のある院内研究のスタイルを模索してきた氏に,院内研究の望ましい在り方とはどのようなものか,話を聞いた。

研究という学びのパッケージが抱える落とし穴

――看護部が主導する院内研究が多くの施設で行われていますが,それはなぜだとお考えですか。

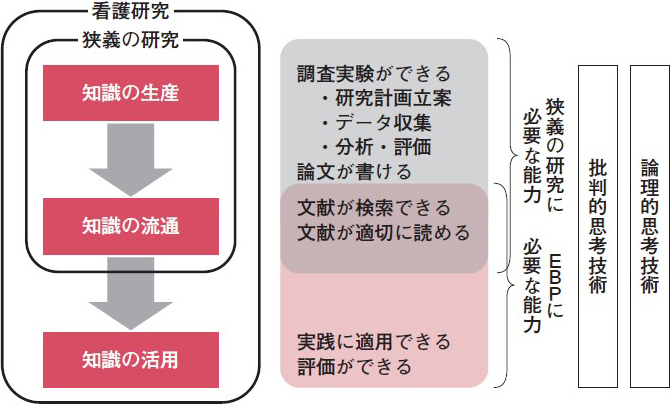

前田 総合的な学びを得るパッケージとして研究が優れているからだと思います。研究は,先行研究の到達地点を押さえた上で問題を見つけ,解決に向けて研究計画を立て,データを集め,分析して,報告書にまとめる,といった順序で進みますが,そこには看護師の実践能力を構成するさまざまな要素が含まれているわけです(図1)。そのため,例えば文献検討といった要素を個別にこなすよりも,「研究」という1つのパッケージに取り組むほうが総合的に多くを学べるとの思いが,院内研究を勧める管理者の胸の内にあるのではと考えています。

左は本文中の「狭義の研究」が看護研究に占める範囲を示す。右は,灰色部分が狭義の研究に必要な能力,赤色部分がEBPに必要な能力を示す。「文献が検索できる」「文献が適切に読める」能力は,狭義の研究,EBPのいずれにも必要となる。批判的思考技術,論理的思考技術はそれぞれの能力の基礎となり,研究を通じて養っていく。

――そう聞くと,研究は優れた学びのツールのように思えます。

前田 そうですね。だからこそ少なくない病院で,若手の看護師が研究に取り組むことになるのでしょう。

しかし,そこには落とし穴があります。第一に,研究はそもそも自発的な疑問を持つことから始まるもので,人から「やりなさい」と言われて取り組むものではありません。出発点で「やらされ感」があると,研究を面白く感じる可能性は低くなるでしょう。第二に,院内研究として現状行われているのは知識の生産にかかわる狭義の研究が多く,臨床看護師の能力開発を目的に行うにはオーバースペックだと言わざるを得ません(図1)。現状でも業務過多と言われる日常業務に加えて負担の大きい研究の遂行を課されれば,研究に対するイメージが悪くなることは想像に難くないでしょう。

――研究に取り組むうちに面白さを発見して興が乗る場合もあるかもしれませんが,少なくとも初めは戸惑うでしょうね。

前田 ええ。研究の初期段階での適切なサポートがないために,うまくいかない例も散見されます。例えばアンケート調査。アンケートを配り終えてから「この質問を入れておけばよかった」と思っても後の祭りですし,回収を終えた段階で誰かに相談しても手遅れでしょう。研究は計画段階が最も大切で,全体のデザインを描いた時点で成否の半分以上が決まると言っても過言ではありません。院内にリソースがあったり,大学教員とのつながりがあったりして,適切なアドバイスを受けられる体制が整っている施設は良いですが,そうでない施設では,途方に暮れる看護師も出てくるはずです。

――そうした状況を受け,院内研究の新たなスタイルについて,日本看護倫理学会年次大会で提案をなさっていますね。

前田 はい。①EBPの実践を研究活動の一環とみなす,②事例報告の拡充により看護の知識ベースを充実させる,③フルスペック型ではなく追試型の研究を行う,という3つを提案しています。研究を行う看護師,管理者,対象者のいずれにとっても利のある院内研究が実現すればとの思いからです。

実践家にしかできない研究アクティビティを大切に

――1つ目の提案「EBPの実践を研究活動の一環とみなす」について,詳しくお教えください。

前田 知識を生産するだけではなく,生産された知識を「きちんと使う」。ここのところも,看護研究の一環だと考えるべきという提案です。

根拠に基づく実践,看護を意味するEBP(evidence-based practice)もしくはEBN(evidence-based nursing)における根拠とは,研究成果を指します。すなわちEBPを行うとは,研究の成果を臨床での実践に生かすことです。EBPに当たっては研究成果だけを重視するわけではなく,第一に患者さんの希望が優先されますが,EBPと研究が密接に結びついていることは確かです。

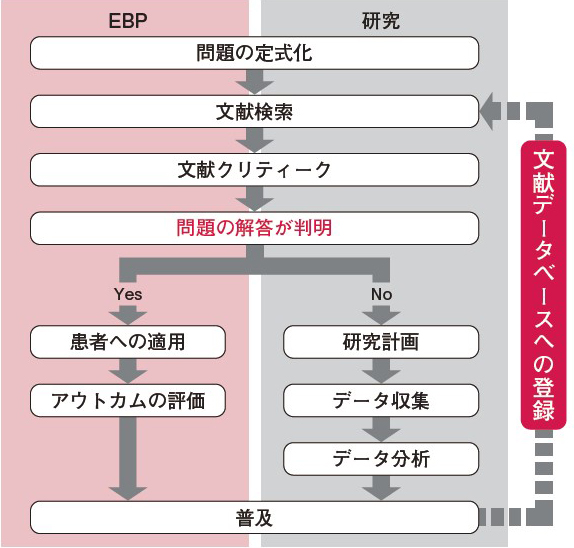

EBPで行うことは,途中まで研究と同じです(図2)。最初に臨床上の疑問が生じ,文献を探してそれを読みます。そこで納得すれば実践に移行すればいい。でも,どれだけ探しても疑問への答えを示す論文がない場合,自分で研究するしかありません。そこに実践と研究の分岐点があります。

左側(赤色部分)がEBPの流れ,右側(灰色部分)が研究の流れを示す。問題の定式化,文献検索,文献クリティークまでは共通するが,問題への答えが見つかるかどうかで実践に移行するか,自分で研究をするかが分岐する。

このように実践と研究は密接に結びついていて共通項も多いですから,能力開発のプロセスの1つとして研究が好まれるのだと思います。

――そうした意味で,EBPの実践を研究活動の一環とみなしてはどうか,とおっしゃっているわけですね。

前田 ええ。実践家にしかできない研究アクティビティであるEBPを,もっと大切にしてほしいです。

――これなら初学者でも取り組めそうですね。

前田 ただし,EBPを行うには厳しい目が必要です。文献を読みこなす...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

前田 樹海(まえだ・じゅかい)氏 東京有明医療大学看護学部看護情報・管理学 教授

1989年東大医学部保健学科卒業後,ソニー株式会社,長野県看護大講師,同大准教授を経て,2009年より現職。04年長野県看護大大学院博士後期課程修了。インターネットジャーナル『看護科学研究』編集委員長。共著に『APAに学ぶ看護系論文執筆のルール』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。