即興演劇を通じて人間力を育む

取材記事

2022.08.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3481号より

「積極性がない」「マニュアル的な患者対応をしている」「興味のないことには全く関心を示さない」「コミュニケーション・スキルのバラつきが大きくなっている」。昨今の医学生・研修医に対するイメージについて上記の中堅臨床医の声を聞いた臨床倫理学を専門とする服部健司氏(群馬大学大学院教授)は,「これまでは医学の専門知・技術を教育する場として存在した医学部だったが,これからは人間や社会についての理解を深め,経験知を増やすための場が医学部には求められる」と卒前教育の変化の必要性を説く。本紙では,こうした背景を基に群馬大学で立ち上げられた授業,「医系の人間学」の模様を取材した。

第1場

医師 内山さん,お加減いかがですか。

患者(内山) はあ,先生。……あんまり変わりがないです。入院してよくなったかっていうと,そういうこともなくて。

医師 うーん,そうですか……。

患者 手や足に力が入らないし,ジンジンして,痛みもずっと続いています。

医師 ……そうですか。

患者 先生,これはもう治らないんでしょう? はっきり言ってください。

医師 それはですねえ……今の時点ではなんとも。

患者 こんなんじゃキノコ採りに行けませんよ。

医師 うーん。でも,ですね,内山さん。首の脊髄という太い神経の柱を圧迫していたデッパリ,黄色靭帯と椎間板を摘出して,人工骨を使って,神経の通る空間を広く確保する手術。手術自体は,無事成功しましたよ。何の問題もありません。

患者 (医師を見据える)

医師 ですので,じきに症状はとれてくる,は,ず,なんです。

患者 ……ええ,でも,手術していただいて,かれこれふた月,よくなっていないです。よくなるどころか,悪くなってます,手術前より。

「はい,ここでストップ!」。授業を担当する服部氏は,診察室の一幕を演じていた俳優の演技を止め,すかさず「今の場面どう思いましたか? 周りの同級生と2分間話し合ってください」と,講堂を埋める100人を超す医学科2年生に議論を促す。学生たちの話し合いが終わったころを見計らい,同氏はこう切り出した。「ではAさん,この場面の続きをエチュードしてみましょうか」。医師役を演じていた俳優に代わり,今度は学生が演じる――。

一連の流れは,群馬大学医学部医学科で行われる「医系の人間学」と冠した授業の1シーンだ。学生の相手を演じるのは舞台やドラマで活躍する一線級の役者たちであり,学生はその迫力に圧倒され,独特な緊張感に引き込まれていく。医学科の授業ではあまり見られない光景だが,なぜこのような取り組みが行われているのだろうか。

医師として必要な医学的な知と技術以外の素養を身につける

同大医学科では,2017年より人間理解,人とのかかわり方を学ぶ「人間学」をカリキュラムへと導入する検討を続け,ついに2020年からスタートした。授業は医学科1~3年生を対象に,社会の現実の中で生きる他者の生へと関心を向け,心情を想像する力,人とのコミュニケーションの図り方,自己表現力,他者のニーズに対して柔軟に対応する方法を学び,医師として必要な医学的な知と技術以外の基本的な素養を身につけることを目的とする。

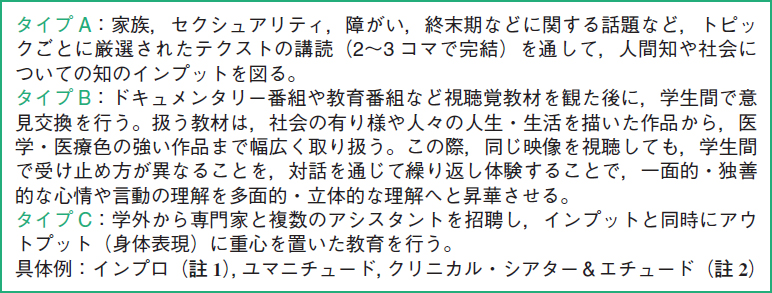

「座学にとどまらず身体表現参加型授業を取り入れることで,マニュアル通り決められたパターンに従って振る舞うのではなく,相手の出方に合わせて,しなやかに,のびやかに身体表現を養う時間としたい」と話すのは前出の服部氏。図に示すタイプA~Cの内容が,学年に応じて組み合わされる形で,180分(2コマ)の授業が週に一度,通年で開催される。

A~Cの内容が学年に応じて組み合わされ,授業が展開される。カリキュラムの中心はBとCの内容。

模擬患者との即興のやり取りを通じて「生きた倫理」の体得を

取材当日に行われていたのは,医学科2年生を対象にしたクリニカル・シアターだ。同授業は,俳優が演じるドラマシーンを学生に見せ,その後のやり取りを学生に即興で演じてもらう(エチュード)もの。実際にあった対応困難事例を基に服部氏が創作した全12場にわたるシーンごとに次の①~⑤の流れを繰り返す。

①俳優陣が医療面接をドラマ仕立てで演技(写真1)

②それを見た学生が医師役となって,俳優が演じる患者・家族とやり取りをしつつドラマを展開(写真2)

③俳優陣は学生の言動に応じて即座に別の反応をする

④演技後,学生は自身の狙い, 相手の様子と感想を発表

⑤教員や俳優陣,他の受講生からのフィードバック

手術が成功したにもかかわらず症状が悪化しいら立つ患者と,原因がわからず困惑する医師の様子を俳優が演じる。

100人を超す学生が受講する講堂の前方で俳優が演じる患者とエチュードを行う。

今回は,「精査目的で入院したにもかかわらず,検査・治療を拒否した事例」が取り上げられた。冒頭に示した第1場では,整形外科で手術が成功したにもかかわらず症状が悪化し,一向に歩けるようにならないことから不安といら立ちを覚える患者と,原因がわからず困惑する医師の様子(写真1)が切り取られ,その続きを学生が演じた。

医師(学生) そうなんですけど……。手術的にはうまくいっているので,整形外科的には何も問題ないかと……。

患者 でも,現実に手はビリビリするし,動かないし。何なんですか,これは?

医師 手術自体が失敗した訳ではなく,他のところに問題があるのではないか,というのが私の診立てです。

患者 どこが問題なんですか?

医師 ……。現実的に今一番考えられるのは,神経に問題があるのではということです。親しくする専門の医師がいるのでそちらの病院を紹介しますね。

患者 神経……ですか?(困惑した表情)

医師 何か問題があると決まった訳ではないのですが……。もしかしたら神経を専門に診ている医師ならば具体的な解決案が出てきて,症状が改善するかなと思います。

やり取りを見ていた服部氏がエチュードを止め,患者対応の狙いについて学生に問うと,①手術が成功したこと,②他に原因がある可能性を考慮し専門施設を紹介したい旨を伝えたかったと話す。

「では実際にその考えを実践してみて患者さんはどのような反応をし,それに対してどう考えましたか」と続けて氏が質問すると,「症状が治らないことを患者さんから繰り返し伝えられたために,原因を何とか見つけ出そうと専門的な検査を行えればよいと考えた」と答える。すると服部氏は「それは医学的な発想だよね。本当にそれだけでいいのかな」と問い掛ける。

本授業の真の狙いはここにある。これまでの一般的な臨床倫理の授業は,評論家的に頭の中で思考を巡らせ,ケーススタディに取り組む学習方法であったが,「当事者」となり目の前の模擬患者とのやり取りを通じて困惑と失敗を何度も繰り返し体験することで感覚を研ぎ澄ましていく。ともすれば医学的な思考に偏りがちな昨今の医学生にとって,心情理解や一挙手一投足を見逃さない洞察力といった,理屈や知識ではない「生きた倫理」を身に付けさせたいと服部氏は訴える。本授業で患者役をプロの役者が演じているのも,設定された患者のストーリーを想像し,学生の言動に即座に対応できる能力に長けているからだ。

教室前方で演じた医学生は,「観衆として他の学生が演じる様子を客観的に見るのと,実際に演じるのは全く別物。目の前で起こる状況に臨機応変に対応していくことに必死だった。基礎系の学問を中心に日々学ぶ中で,本授業のように臨床を意識できる授業があるのは刺激的だ」と,本授業の意義を語った。

*

学年が上がるほど医療の世界の慣行やイメージに染まり,模倣的な姿勢が強化され,しなやかに望ましい医療の在り方を追い求めにくくなると分析する服部氏。「カリキュラム導入へのハードルは高いものの,全国の医学部でぜひ導入を検討いただきたい。今の医学部生には必要だ」と強調した。

註1:即興演劇のこと。「即興」を意味する“improvisation”に由来し,創造性・コミュニケーション・チームビルディングなどの観点から教育においても活用される。群馬大学では,1~3年次まで継続して行われる。

註2:3年次にはクリニカル・シアターの授業に加え,少人数のグループに分かれて各々がエチュードを行う機会が設けられている(月1回)。これは,クリニカル・シアターでエチュードできる学生が少ない事態に鑑みたもので,全員がフィードバックを得られる。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。