小児における近視抑制治療の最前線

寄稿 平岡 孝浩

2022.08.01 週刊医学界新聞(通常号):第3480号より

近年,コロナ禍によるスクリーンタイムの増加が指摘されている1),また,国内ではICT教育やGIGAスクール構想の導入も相まって,小児の近視が増え続けている。近視が強くなるにつれ,緑内障や網膜剥離,黄斑症など失明につながる疾患の発症リスクが高まることから2),予防医学の観点からも近視対策が急務である。小児期から積極的に介入して近視抑制法を実践することが世界的に推奨されている。その背景には眼鏡やコンタクトレンズ,さらには薬剤を用いた各手法の臨床研究が進み,エビデンスが集積されてきた点がある。さらに近年は,複数の手法を組み合わせた併用療法の検討も進む。以下に,国際的に臨床応用されている治療法を概説する。

なお,近視抑制のメカニズムに関しては,調節ラグ理論,軸外収差理論,近視性デフォーカス理論,機械的張力理論など複数の仮説が提唱されている。紙面の都合上,各理論の詳細は他の成書を参照していただきたい。

国際的な近視抑制治療の現況

◆眼鏡

古くは,近見加入度数が下方に配置されている累進屈折力眼鏡(註)が調節ラグを改善すると考えられていた。多数のランダム化比較試験(RCT)が施行されたが,システマティックレビューにおいて臨床的効果は不十分との結論に至っている3)。その後,周辺に行くほど同心円状に加入度数が強くなるデザインが開発され,軸外収差の改善により近視進行抑制効果を発揮することが期待された。その代表であるMyoVision®(Carl Zeiss Visions社)を用いた2年間のRCTが日本で行われたものの,有意な抑制効果は認められなかった4)。

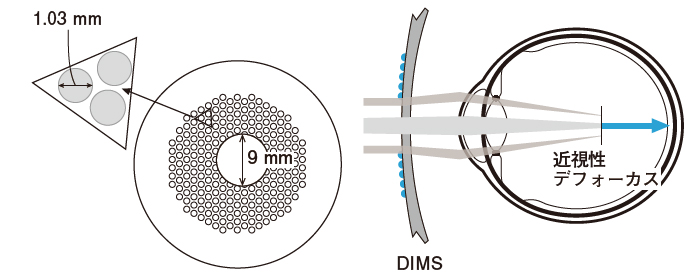

近年,香港理工大学とHOYA社が共同開発したdefocus incorporated multiple segments(DIMS)レンズが注目されている(図)。中心のクリアゾーン(9 mm径)は通常の単焦点レンズであるが,その周囲に1.03 mm径の微小セグメント(+3.5Dの加入)が約400個埋め込まれている。微小セグメントを通過した光線は,網膜前方に焦点を結ぶため,常に近視性デフォーカスが形成される状態となる。2020年に報告された2年間に及ぶRCTでは,単焦点眼鏡群と比較して近視の進行を52%抑制,近視の進行に影響する眼軸長伸長も62%抑制したことが確認された5)。さらに1年間延長された研究は,「元々のDIMS眼鏡群→3年目もDIMS眼鏡群」「元々の単焦点眼鏡群→3年目はDIMS眼鏡にスイッチ」というデザインで継続され,DIMS継続群では近視進行抑制効果の維持が,またDIMSスイッチ群では新たに近視抑制効果が確認された6)。本レンズはMiyoSmart(HOYA社)という商品名で既に諸外国で市販されている。

DIMSレンズは,通常の単焦点レンズ(9 mm径)の周囲を多数の微小セグメントが囲む。微小セグメントを通過した光線が網膜前方に焦点を結び,常に近視性デフォーカスを形成する。

またSTELLESTTMレンズ(Essilor社)という特殊眼鏡も開発されている。高度な非球面性を有する小型レンズが,中央の単焦点ゾーンを取り囲むように同心円状に連続して埋め込まれており近視性デフォーカスを形成する,“H.A.L.T.”(Highly Aspherical Lenslet Target)テクノロジーと称されるデザインとなっている(DIMSレンズに似たコンセプトである)。1年間のRCT結果が既に報告され,単焦点眼鏡の対照群と比較して屈折で67%,眼軸長で64%の非常に強い近視抑制効果が確認された7)。今後,長期間での研究結果が待たれる。

◆オルソケラトロジー

オルソケラトロジー(orthokeratology:OK)とは,ハードコンタクトレンズ(HCL)の装用によって角膜の形状を意図的・計画的に変化させ,近視や乱視の矯正を図る治療法である。近年では,夜間就寝時のみに特殊デザインHCLを装用するオーバーナイトオルソケラトロジー(overnight OK)という手法が主流となっている。レンズ中央がフラットな形状を有しており,角膜中央部を扁平化することにより近視を軽減できる。同時に裸眼視力も向上するため,日中は裸眼で生活できるようになる。

OKによる近視進行抑制効果が初めて...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

平岡 孝浩(ひらおか・たかひろ)氏 筑波大学医学医療系眼科 准教授

1993年筑波大卒。20年より現職。博士(医学)。近視,コンタクトレンズ,眼光学を専門に研究。第6回日本角膜学会学術奨励賞,第3回日本コンタクトレンズ学会学術奨励賞,第2回日本眼光学学会学術論文賞など受賞歴多数。日本近視学会理事,日本コンタクトレンズ学会理事,日本老視学会理事,茨城県眼科医会副会長など,多くの役職を兼務する。代表著書に『学童の近視抑制治療』(文光堂)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。