診断を越えたアプローチを通じて汎用的な認知行動療法の実現を

寄稿 伊藤 正哉

2022.04.18 週刊医学界新聞(通常号):第3466号より

これまで認知行動療法を代表とする心理介入では,特定の診断カテゴリに特化した(diagnostic specificな)開発と検証が行われてきました。臨床試験のために適格基準を定めてなるべく均質な対象群に限定した効果検証は,このアプローチに基づいて行われ,精神療法に対する実証的な支持を与えてきました。しかしそうして集積されたエビデンスは一般化できる程度を示す外的妥当性が低く,実臨床との大きなギャップがあります。なぜなら実臨床場面では,単一の診断に限定された精神的な問題を呈する患者は少なく,複数の診断を受け多様な症状を呈する人が多いためです。こうした研究と臨床の乖離を埋めるべく,2000年頃から国際疾病分類(ICD)などの伝統的な診断システムにとらわれない「診断を越えた(trans-diagnosticな)アプローチ」が注目を集めるようになりました。

認知行動療法における診断を越えたアプローチ

認知行動療法における「診断を越えたアプローチ」の方法を模索し長年研究を続けてきたのが,米ボストン大学不安関連症センター設立者のDavid H. Barlowらの研究グループです。Barlowらはこれまでの病因論や精神病理学の知見をまとめ,うつや不安,強迫などの困難を特徴とする精神疾患の背景には,感情調整プロセスの問題が共通して観察されるという理論を提示しました1)。この考えにのっとって開発されたのが,UP(Unified Protocol:感情障害に対する診断を越えた治療のための統一プロトコル)2)です。

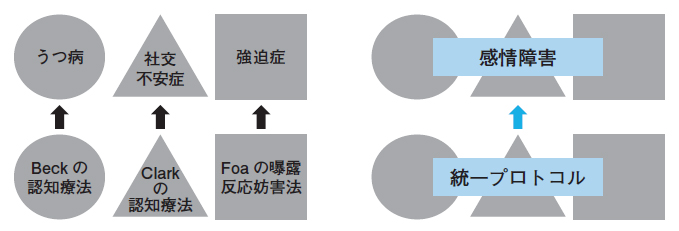

従来の認知行動療法では,それぞれの精神疾患の診断カテゴリに特化して認知行動的な介入が適用されてきました(図1)。これに対して,回避している刺激に向き合う曝露や柔軟かつ客観的な認知評価などの認知行動療法の諸原則が組み込まれているUPでは,「感情障害」という共通する病因に対して認知行動療法を幅広く適用することを目標とします(図1)。

従来のアプローチでは,それぞれの精神疾患に対して異なる介入が行われていた。

統一プロトコルであるUPでは,精神疾患の背景にある共通病因の「感情障害」に着目し,より汎用性の高い認知行動療法を適用できる。

これまで世界的には,各種の不安症(全般不安症,パニック症,社交不安症)やうつ病,強迫症,心的外傷後ストレス障害,慢性疼痛,過敏性腸症候群,摂食障害,境界性パーソナリティ障害など幅広い精神障害を対象としてUPの有効性が検証されてきました。UPの系統レビューは2019~21年で複数3,4)あり,全世界でUPの適応拡大が進んでいると言えます。

研究から明らかになった本邦におけるUPの有効性とは

ではこれまで,本邦におけるUPの研究はどのようになされてきたのでしょうか。2013~15年に,本邦での認知行動療法のエビデンスをまとめる厚労科研「認知行動療法等の精神療法の科学的エビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研究(研究代表者:大野裕)」がありました。その末席で班会議に参加した私は,当時の本邦では特に不安症(生涯有病割合8.1%5))に対する認知行動療法の科学検証が極めて限定されていると感じました。うつ病などの他の精神障害でも,不安は臨床的に重大な問題になり得ます。そして臨床的な不安に対する治療は,認知行動療法が最も得意とします。世界的には不安症に対する認知行動療法の有効性のエビデンスが集積され有効性が確立している一方で,国内ではその知見が十分に生かされておらず,必要とする人に届いていない状況があったのです。

「特定の疾患にとらわれずに実施可能なUPを用いることで,不安症に対する認知行動療法をより多くの人々に届けられる可能性が高まるのではないか」。そう考えて2011年よりUPの臨床研究6)を始めていた私たちは...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

伊藤 正哉(いとう・まさや)氏 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター研修指導部部長

2003年筑波大第二学群人間学類心理学専攻卒。博士(心理学)。日本学術振興会特別研究員DC/PD,カナダヨーク大心理療法研究センター客員研究員などを経て12年より国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター研修指導部研修普及室室長。21年より現職。「必要とする人にエビデンスに基づくケアを届けられるよう,今後も研究を続けていきます」。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![認知行動療法トレーニングブック[DVD/Web動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6016/0458/7983/104530.jpg)