麻酔科研修に臨む上で押さえておきたい基礎知識

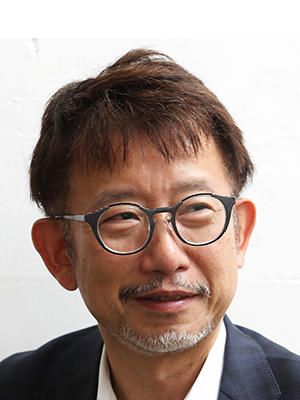

寄稿 川口 昌彦

2022.04.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3465号より

現在の初期臨床研修制度では,内科,外科,小児科,産婦人科,精神科,救急,地域医療が必修科目とされ,その中でも救急は12 週以上の研修が求められています。救急の研修のうち,4週を上限に麻酔科での研修を選択することも可能であり,麻酔科で研修する場合には,気管挿管を含む気道管理および呼吸管理,急性期の輸液・輸血療法,並びに血行動態管理法などの研修が規定されています1)。また,選択科目の研修として,麻酔科をさらに選んだ場合にどのような研修ができるのかも知っておくとよいでしょう。今回は,そんな初期臨床研修制度における麻酔科ローテート時のポイントについてご紹介します。

4週間の研修では基本手技の研鑽を

救急の現場では,患者さんの状態が不安定で手技を早急に施行する必要がある場合や,手技の施行自体が困難な場合もあるなど,基本手技のトレーニングの場としては必ずしも最適とは言えません。一方,麻酔科研修では比較的安定した患者さんの対応が多く,じっくりと気管挿管,人工呼吸,末梢静脈路確保,動脈ライン確保,中心静脈路確保,腰椎穿刺などの手技を勉強できます。特に気管挿管は,さまざまな状況に対応するため,ビデオ喉頭鏡でも,通常の喉頭鏡でも実施できるようなトレーニングが重要であり,4週間の麻酔科研修中には30例以上の経験を積むことができるでしょう。また,質の高いマスク換気や人工呼吸器の使い方をマスターすることで,急変時の呼吸管理の基本も習得可能です。さらに,鎮静薬,鎮痛薬,昇圧薬,降圧薬などの薬剤投与の基本も勉強できます。薬剤の効果や副作用の知識を身につけることは臨床上有用であり,感染対策や投与薬の確認方法などの安全管理についても並行して学べます。これらは,今後の医師人生を歩む中で重要な糧となるでしょう。以下に麻酔科研修に臨む上で知っておきたい基礎知識を共有します。

◆超音波を使ってみよう!

より安全かつ正確に中心静脈カテーテルや動脈ライン確保を行うため,超音波を使用する機会が増えています。しかし,中心静脈カテーテル挿入を超音波ガイド下で実施しても,手技が不適切であれば深く穿刺しすぎて気胸や動脈穿刺などの重篤な合併症を惹起する危険性があります。穿刺に当たっては,しっかりと知識を習得した上で,シミュレーターを用いて事前に練習しておくことを推奨します。シミュレーターがなくとも超音波とトレーニングゲル(コンニャクでも代替可)があれば,リアルタイムでの穿刺や針先の描出などを簡単に練習できますのでトライをしてみてください。

全身麻酔がかかってからの超音波ガイド下動脈ライン確保は,基本手技修得のための第1ステップとして良い訓練になると思います。その後,末梢静脈路確保も超音波を用いて挿入できるよう研修することで,小児などの静脈確保困難例への対策にもつながります。

◆さまざまな挿入法で動脈ライン確保をしてみよう

①血行動態が不安定で連続的な血圧の監視が必要な場合,②集中...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川口 昌彦(かわぐち・まさひこ)氏 奈良県立医科大学麻酔科学教室 教授

1988年奈良医大卒業後,同大麻酔科学教室入局。国循,大阪脳神経外科病院を経て,95年米カリフォルニア大サンディエゴ校麻酔科フェロー。2000年奈良医大麻酔科学教室講師,准教授を経て12年より現職。14年からは学長補佐を兼務する。編著に『麻酔科レジデントマニュアル 第2版』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。