臨床に根付く神経免疫学

対談・座談会 山村 隆,功刀 浩,三宅 幸子

2022.04.04 週刊医学界新聞(通常号):第3464号より

自己を守る砦として私たちを支える免疫細胞が,時として人体をむしばむ脅威となってしまうのはなぜだろうか。例えば,多発性硬化症,全身性エリテマトーデス,潰瘍性大腸炎,そして一部のうつ病。これらの疾患に共通するのは,発病メカニズムに免疫系が関与すると考えられている点だ。そのメカニズムを解き明かし,新たな治療法の発見へとつなげるには,診療科を越えた知見の共有が必須とされる。

中でも神経系と免疫系との相関を解き明かす「神経免疫学」は近年急激な発展を遂げ,原因不明とされていた精神・神経疾患のメカニズムが次々と明らかになっている。「脳神経内科では,免疫系を標的とする薬剤の開発が相次ぎ,免疫学を知らずには診療できない時代がすでに訪れている」。そう語る山村氏によると,この潮流は今後他領域にも波及するという。臨床医が免疫学を学ぶ意義とその魅力について,神経免疫学の研究に携わる3氏が議論した。

山村 「これからは,免疫学がわからない医師は,医師ではないと言われるであろう」。2017年に開催された日本臨床免疫学会総会の特別講演の冒頭で,免疫チェックポイント分子のPD-1を発見した研究功績から後にノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑先生(京都大学)が語ったこの言葉が,大変印象に残っています。これまで医学は,各学問領域・診療科でそれぞれ発展を遂げてきました。しかし生命は複雑で,複数の分野を横断する視点をもって初めて明らかになる疾患のメカニズムや治療法も多く存在します。生命の根幹にかかわる免疫系は,その象徴的存在と言えるでしょう。

中でも私が専門とする脳神経内科では,免疫系を標的とする薬剤の開発が相次ぎ,免疫学を知らずには診療できない時代がすでに訪れています。どのような背景から免疫学が臨床に根付いたのか。また,われわれ医師は変化し続ける医学にどう対応していくべきか。本日はこれらの点を3人で語り合いたいと思います。

明らかになる,免疫学と神経学・精神医学との接点

山村 従来,神経系と免疫系は交わることのない独立したシステムと考えられていました。けれども今では,両者が影響を与え合い,制御し合う関係であるとの共通理解の上,その相互作用を解き明かす新興の学問領域「神経免疫学」の研究が世界中で日々行われています。一流雑誌に掲載された神経疾患の論文の著者が免疫学者であることが珍しくなくなり,臨床でも免疫系にアプローチする薬剤を処方する機会が増えました。神経疾患に対する治療の変遷を,脳神経内科医と共に免疫学の研究を続ける三宅先生からお話しいただけますか。

三宅 一部の神経疾患が免疫系の異常により症状を来すことは以前から知られていたものの,発症メカニズムに不明点が多く,これらの疾患に対してはステロイド剤の処方など広汎に免疫を抑制する治療が行われていました。しかし,免疫学研究をベースに生まれた薬剤が1980~90年代から関節リウマチなどの自己免疫疾患に広く使われるようになったのをきっかけに,状況は一変します。免疫性神経疾患の中でも欧米で特に患者数の多い多発性硬化症に有効な分子標的薬が次々と開発されたのです。治療の選択肢が増えたことで各疾患の病態の違いも明らかになり,さらに治療の選択肢が増える。このような循環により神経免疫学は発展し,現在では多発性硬化症に限らず多くの神経疾患を診る上で免疫系の理解は必須となりました。

山村 神経免疫学の発展には,日本人も大きく貢献しています。例えばリンパ球が血液中に移出するのを防ぐフィンゴリモドは,京都大学名誉教授の故・藤多哲朗氏が発見した天然物質がシーズとなった多発性硬化症治療薬です。また,私と三宅先生のチームが,免疫性神経疾患の一つである視神経脊髄炎に抗IL-6受容体抗体が有効であると報告したこと1, 2)からサトラリズマブという薬が実用化しました。

さらに近年では,神経系と密接な関係にある精神疾患にも免疫系が深くかかわっていることが示唆されています。最新の研究動向について精神科医の功刀先生,教えてください。

功刀 うつ病や統合失調症などの機能性精神疾患の原因として「炎症仮説」が提唱され,実証に向けた研究が各国で行われています。炎症仮説とは,免疫系が引き起こす神経炎症反応が精神疾患の一つの病因であるとの説で,C型肝炎の治療でインターフェロン療法を受けた患者に抑うつ症状が高率に現れた3)ことをきっかけとして,20年ほど前から唱えられ始めました。その後,機能性精神疾患患者の血清や脳脊髄液においてIL-6やTNF-αなどのサイトカインが高値であることがメタアナリシスで明らかになる4, 5)など,同仮説を裏付けるデータが次々と発表されています。詳細な因果関係については現在盛んに研究されている段階ですが,免疫系と精神疾患との間に深いかかわりがあるのは確かです。

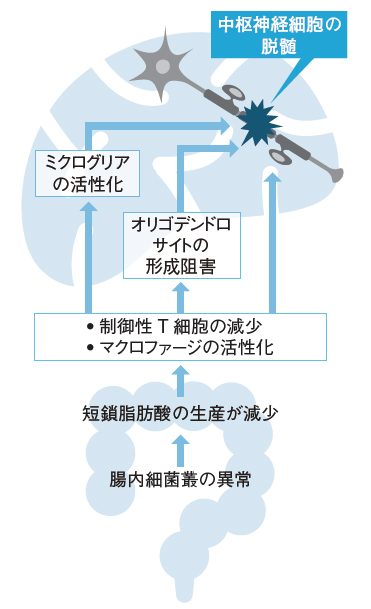

腸―脳相関の最前線

三宅 免疫学において21世紀以降,飛躍的に成長を遂げた分野と言えば腸内細菌などの常在細菌叢の研究分野が挙げられます。宿主の免疫系の分化や機能調節にかかわる腸内細菌叢は,神経疾患とも深い関係を持ちます。私と山村先生のチームは,短鎖脂肪酸を代謝産物として産生する腸内細菌が,成人の多発性硬化症患者では健常者より有意に少ないことを2015年に世界で初めて報告しました(図)6)。

多発性硬化症患者では,短鎖脂肪酸を代謝産物として産生する腸内細菌が健常者に比して有意に少ない。これにより,一方では自己反応性T細胞を抑制する制御性T細胞が減少し,他方では脳の常在免疫細胞であるミクログリアが髄鞘を含む自己の細胞への攻撃性を示したり,中枢神経の髄鞘形成・脱髄抑制・再髄鞘化を担うオリゴデンドロサイトの形成が阻害されたりする。

山村 われわれの第一報の後,小児の症例やサンプル数のより大きい研究が各国で行われ7, 8),多発性硬化症と腸内細菌叢との関係性は一層明確なものとなりました。次世代シーケンサーの登場で網羅的なゲノム解析が可能となったことも追い風となり,動物モデルが確立されている多発性硬化症を筆頭に,腸―脳相関は神経免疫学のhot topicとなっています9)。

功刀 お2人の論文6)は今日までに500回以上引用されており,国内外の神経免疫学研究者の関心を集めていますね。

精神医学においても,疾患と腸内細菌叢との関係には注目が集まっています10)。われわれが行った研究では,うつ病患者ではビフィズス菌や乳酸桿菌など,いわゆる「有用菌」の数が健常者より少ないことを示唆する結果が得られ11),すでに300回以上引用されています。その後,腸内細菌叢にビフィズス菌が多い患者ではうつ病の改善率が高いことを示唆する結果も得られました12)。自閉症スペクトラム障害13)や双極性障害14)との関連についても多数研究が行われており,続報がまたれます。今後この相関メカニズムをさらに解明すれば,疾患の新た...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

山村 隆(やまむら・たかし)氏 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 特任研究部長

1980年京大医学部卒。神経内科での研修の後,84年より国立武蔵療養所神経センター(現・国立精神・神経医療研究センター)で神経免疫学研究の手ほどきを受ける。独マックス・プランク研究所,米ハーバード大での研究留学等を経て,99年より国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部長。2018年より現職。同センター病院の多発性硬化症の専門外来で診療も行う。国際神経免疫学会理事。

功刀 浩(くぬぎ・ひろし)氏 帝京大学医学部 精神神経科学講座 主任教授

1986年東大医学部卒。94年より英ロンドン大精神医学研究所にて疫学・分子遺伝学的研究に携わる。帝京大講師などを経て,2002年国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部部長。17年より同センター気分障害センター長を兼務。20年帝京大精神神経科学講座教授,21年より現職。

三宅 幸子(みやけ・さちこ)氏 順天堂大学大学院医学研究科 免疫学講座 教授

1987年東京医歯大医学部卒。順天堂大学医学部附属順天堂医院での臨床研修後,同大膠原病内科学講座に入局。同大大学院に進学し免疫学の研究を開始する。95年米ハーバード大リウマチ・免疫・アレルギー科に留学。99年国立精神・神経医療研究センター神経研究所免疫研究部室長。2013年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。