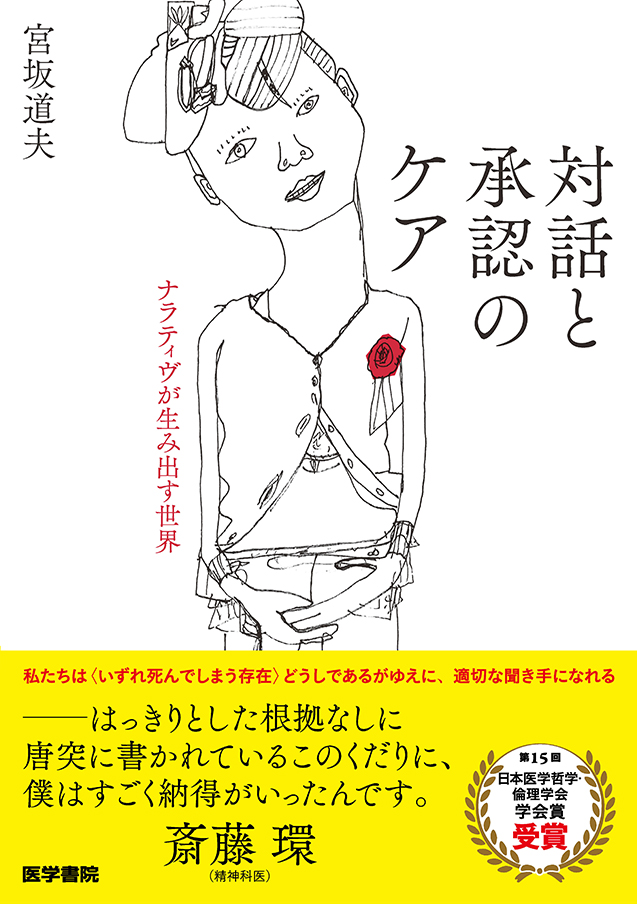

宮坂道夫氏『対話と承認のケア』が第15回日本医学哲学・倫理学会 学会賞受賞

取材記事

2022.03.21 週刊医学界新聞(通常号):第3462号より

宮坂道夫氏(新潟大)の『対話と承認のケア――ナラティヴが生み出す世界』(医学書院)が,第15回日本医学哲学・倫理学会 学会賞を受賞した。同賞は,日本医学哲学・倫理学会の目的および進歩に寄与する顕著な研究に贈られる。受賞を記念して,同学会主催による「臨床ケア哲学・倫理学セミナー」が2月28日,Web配信形式で開催された。本セミナーで宮坂氏は,受賞作のタイトルになぞらえた講演を通じて本書の内容を振り返るとともに,今後の展望を語った。

個別性が高い課題を解決する手法としてのナラティヴ・アプローチ

宮坂氏は講演冒頭,「文学作品の探求として物語の構造や形式を明らかにすることに端を発した物語論が,現実世界の分析に多大な影響を与えている」と述べた。その中で,人間の認識とは独立して物事が存在すると考える実在論から,人間の認識によって物事が存在すると見なす構築論への転回が,さまざまな分野で進んだと紹介した。この流れはヘルスケア領域において,ナラティヴ・ベイスド・メディスン(NBM)につながったと説明。また疾病が本質的に人間の認識と独立して存在している点に注目し,ヘルスケア領域では実在論に基づくエビデンス・ベイスド・メディスン(EBM)と,構築論に基づくNBMが並立すると分析した。

続いてEBMとNBMによるケアの違いを説明した氏は,EBMは共通の課題を抱えた患者に標準化されたケアを提供するのに対して,NBMは個別の課題を抱えた患者に個別化されたケアを提供するものと両者の位置付けを示した。ヘルスケアの関心領域は①臓器や細胞などで行われる身体機能の課題,②ライフスタイルなど生活機能の課題,③誕生から死に至るまでの人生史の課題,の3つにわたるとする見解を示し,①に近接するほどにケアの共通性が,③に近接するほどに個別性が高まるとした。そしてNBMに基づいて治療を行うナラティヴ・アプローチは,個別性が高い課題を解決する手法であると解説した。

患者と共に対話に取り組み,弱さを共有する医療者のかかわりがケアとなる

実践者である医療者に期待されるナラティヴ・アプローチには,さらに3つの分類があるとし,①他者...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。