先天性心疾患診療の最前線

対談・座談会 左合治彦,赤木禎治

2022.03.21 週刊医学界新聞(通常号):第3462号より

先天性心疾患(Congenital Heart Disease:CHD)の1つである重症大動脈弁狭窄症と診断された妊娠25週の胎児に対して,日本で初めての胎児治療が実施され,無事に出産に至った。生産児の1%に該当するCHD患者は,こうした治療技術の進歩により,重篤な心疾患の場合でも比較的良好な状態で成人期に達するとされる。成人期に達した患者数は今や50万人を超え,循環器を専門としない医師であってもCHD患者に出会う可能性はまれではないと言えるだろう。そこで本紙では,上述の胎児治療を実施した左合氏と,日本成人先天性心疾患学会理事長の赤木氏による対談を企画。CHD診療に携わるトップランナーの対話から見えてきたこととは。

重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療が実現に至るまで

赤木 2021年12月,左合先生のグループが重症大動脈弁狭窄症に対して胎児治療を行ったとの一報を耳にしました。私自身,2004年にボストン小児病院のグループが発表した同一症例に対する胎児治療の論文1)を通じて知識としては持ち合わせていました。しかし,欧米に比して日本は左心低形成の疾患の頻度が少ない2)こともあり,そもそも対象となる患者が日本に存在するのか,もし存在したとしても治療が行えるのかと懐疑的でした。そうした中での一報であり,「ついに日本でも実現したのか!」と驚いたことを覚えています。直接お話しできる今日を楽しみにしていました。

まずは胎児治療のコンセプトについて教えていただけますか。

左合 胎児治療は,出生前診断技術の進歩とともに生まれた比較的新しい治療のアイデアです。胎児疾患の多くは出生後の適切な内科治療や外科手術によって対応可能であるために,胎児治療の適応疾患は限られています。必要条件として,①疾患の自然歴が明らかなこと,②病態と治療機序が解明されていること,③治療が技術的に可能であること,④安全性が確保できる(特に母体)ことが挙げられます。これらを踏まえた上で,現行の管理では胎児・新生児の段階で死亡する疾患,もしくは出生後の治療では極めて重大な障害を来す疾患が対象になります。

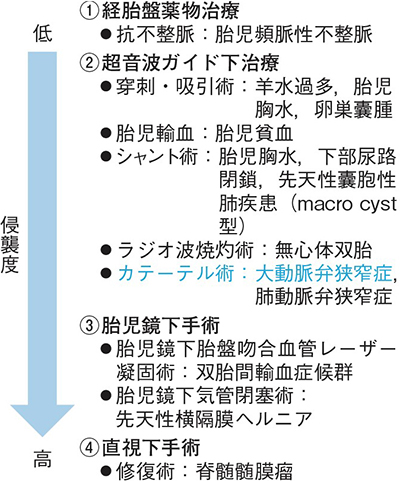

治療法は,図1に示す通り大きく4つです。胎児心臓病治療の歴史に限定すると,1986年の完全房室ブロックによる胎児水腫例に対するペーシング3)に始まり,91年には英国で初めて重症大動脈弁狭窄症に対するバルーン拡張術4)の施行が報告されました。その後もいくつかの報告がありましたが,成績は惨憺たるものでした。変革を迎えたのは,先ほど赤木先生が挙げた,Circulation誌にTworetzkyらが臨床的成功例を報告1)した2004年頃と言えますね。

赤木 日本における胎児治療はどのように発展してきたのでしょう。

左合 2002年に国立成育医療センター(当時)が開設し,双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術(Fetoscopic Laser Photocoagulation:FLP)が日本に初めて導入されました。その後,胎児治療の適応に関して統一した基準を定めて,胎児治療のエビデンスを日本で確立するために多施設共同で取り組んでいます。2007年には私が研究代表を務めた厚労科研「科学的根拠に基づく胎児治療法の臨床応用に関する研究」も開始されました。結果,2012年にはFLP,胸腔・羊水腔シャント術,19年にはラジオ波焼灼術,20年には胎児輸血に関してエビデンスが認められ,保険収載に至っています。

赤木 つまり,オールジャパンによるエビデンス構築の取り組みの一環として,今回の重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療が行われたわけですね。

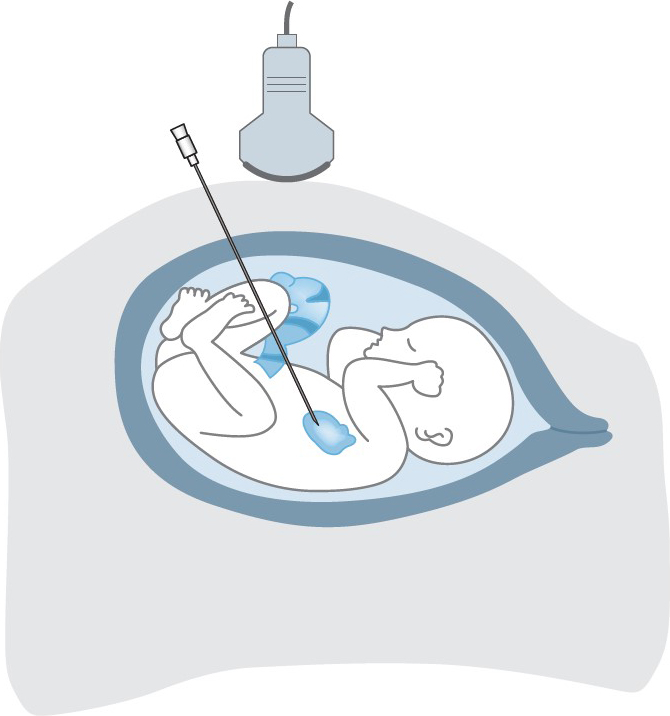

左合 その通りです。本治療は,母体の腹壁から胎児の左心室に向けて針を刺し,ガイドワイヤーを通した上でバルーンのついたカテーテルを大動脈弁まで進めてバルーンを拡張し弁形成をめざすもの(図2)。まだ評価としては「有用性が期待される」レベルであり,早期安全性試験が進行中です。

18ゲージの穿刺針を左心室に穿刺し,ガイドワイヤーを通した上でバルーンカテーテルを大動脈弁まで進めてバルーンを拡張し弁形成する。

赤木 胎児治療の手技は職人技と評されることもあります。さまざまなトレーニングを積まれたのではないですか。

左合 実施に際し必要な手技は,穿刺とバルーン拡張の2つです。前者は,超音波ガイド下治療ですでに数多く実施しています。胎児の心臓の適切な部位に針を刺すトレーニングは事前にできなかったものの,当院ではこれまでに1000例以上の胎児治療を施行してきましたから,経験的には十分と言える状況でした。もちろんファントムを使って丹念に練習も積み重ねてきました。後者についても,胎児での経験はありませんが,新生児の大動脈弁狭窄症に対するバルーン拡張術を循環器科で普段から実施していたために,今回の術式でも対応可能だと考えていました。

赤木 これまでの診療で培ったノウハウが統合されているのですね。実施に当たり特に検討したことは何だったのでしょう。

左合 最も重視したのは適用基準を明確に打ち出すことです。日本胎児心臓病学会の胎児治療委員会で準備5)し,日本小児循環器学会の倫理委員会での承認を得た上での実施を義務付けました。

赤木 それはなぜですか。

左合 治療後の成績をきちんと評価しながら少しずつ適用基準を緩和させていかなければ,一度の失敗によってその治療自体が「悪」と判断されかねないからです。胎児治療でしか助からない命もあることから,その希望の光を消さないためにも必要な取り組みと言えるでしょう。本症例の実施前にも治療が検討された症例が複数あったものの,基準を満たさず見送ったこともありました。胎児治療が長期的な予後に貢献しているのが今以上に証明されればさらなる普及も期待できるために,まずは目の前の症例に真摯に向き合って対応していくことが重要だと思っています。

50万人を超える成人先天性心疾患患者

左合 これほどまでに胎児治療が進歩してきた背景には,超音波による胎児診断技術の向上があります。以前は生まれてから異常が判明し小児専門病院に救急搬送されることも多かったのですが,現在では8割以上で出生前に診断がつくようになりました。

赤木 胎児スクリーニングの精度が向上しているのですね。これは心疾患に限らずということでしょうか。

左合 はい。日本は妊婦健診の制度が整っており,23週までは4週に1度,24~35週までは2週に1度,36週~出産に至るまでには1週に1度のペースで受診が推奨されています。詳細な診断名はつかなくとも,定期健診が「心臓の向きがおかしい」「心臓が肥大している」などの異常に気付くきっかけとなり,状況次第では専門病院にコンサルトする文化が根付いてきました。

赤木 胎児期・新生児期の治療成績の向上にも多大に貢献していそうですね。

左合...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

左合 治彦(さごう・はるひこ)氏 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センターセンター長

1982年慈恵医大卒業後,三井記念病院外科でチーフレジデントを務める。93年米南カリフォルニア大へ留学。翌年カリフォルニア大サンフランシスコ校でダウン症のマウスモデル作製に携わる。99年に帰国後,慈恵医大産婦人科講師を経て,2002年国立成育医療センター(当時)周産期診療部胎児診療科医長。13年より現職。

赤木 禎治(あかぎ・ていじ)氏 岡山大学病院 成人先天性心疾患センターセンター長

1984年久留米大卒業後,同大医学部小児科学講座に入局。加トロント小児病院でクリニカルフェローを務めた後,久留米大医学部小児科学講座助手,講師を経て,2004年岡山大病院循環器疾患治療部准教授。19年より現職。日本成人先天性心疾患学会理事長。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。