不合理な「強制入院」を生まないために

杉浦 寛奈氏に聞く

インタビュー 杉浦 寛奈

2022.03.07 週刊医学界新聞(通常号):第3460号より

13万1726人――。これは,日本で自分の意思が問われないまま精神科に入院している,すなわち強制入院の状態が継続している患者の総数である1)。強制入院は精神障害者への差別だとして国連が定める障害者権利条約(CRPD)に反しているにもかかわらず,その件数は数十年にわたり増加傾向にある。強制入院の経験に関して研究を行う精神科医の杉浦氏は,現状を変える1つの鍵として「医療者と当事者,双方の視点に同等の価値を置いて医療の在り方を探る」ことを挙げる。その真意は何か。日本の強制入院の実態と杉浦氏の研究から見える,精神医療の在るべき形に迫る。

その入院治療,本当に適切?

――強制入院とはどのような入院形態を指すのでしょうか。

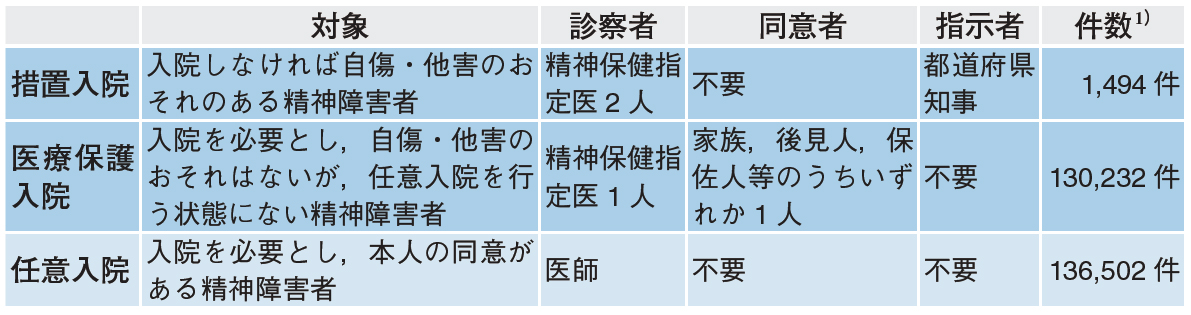

杉浦 日本の精神科には主に措置入院,医療保護入院,任意入院の3つの入院形態があり,患者本人の同意を必要としない前者2つが強制入院あるいは非自発入院と呼ばれています(表)。このうち措置入院は,精神保健指定医2人の診察に基づき自傷・他害の恐れがあると判断された場合にのみ適用されます。対して医療保護入院に厳格な要件はなく,患者の保護を目的に精神科医と家族等が意思決定を代行します。患者本人の意思を問わない入院治療が行われるため,精神科への恐怖感を抱く患者や家族もいます2)。

――日本では精神科入院患者の約半数が強制入院を経験しており(措置入院0.6%,医療保護入院48.3%)1),この数値は諸外国に比して明らかに高いと言われています。

杉浦 ええ。そもそも国内の強制入院例の大半を占める医療保護入院は,他国に類を見ない制度なのです。以前は韓国にも同様の入院形態がありましたが,当該法律に対し「人権侵害を最小化する原則に違反している」として2016年に違憲判決が下り廃止されました。さらに,国際的には措置入院を含めた全ての強制入院を撤廃する機運が高まっており,アイルランドやオーストラリア,南米諸国など人権保護の意識が強い国では実際に廃止されています3)。

――日本は世界の潮流に逆行している印象です。なぜ現状が許容され続けているのでしょう。

杉浦 理由の1つに,精神障害者に対するスティグマが挙げられます。さまざまな社会的背景から“精神障害を患う者は危険もしくは弱い存在だから保護すべき”との先入観を持つ人は少なくありません。医療者も自傷・他害予防や患者の保護の観点から強制入院を行うように教育を受けています。しかし精神科への入院で自殺は予防できないと報告されており4),入院治療の効果は絶対ではありません。また,精神障害の有無によって犯罪率に差はないと言われています。そもそも治安維持の手段として医療を活用するのは適切ではなく,人間の自由や人権を制限することを入院という形で正当化してはならないのです。

――杉浦先生は現在の医療制度のどこを問題視していますか。

杉浦 サービスを提供する側である医療者の視点に重きが置かれ過ぎている点です。CRPDは,障害者に関係する法律,政策,サービスの策定などの場に当事者の参画を求めており,“Nothing about us without us(私たち抜きで私たちのことを決めないで)”をスローガンに掲げています。日本も医療者と当事者,双方の視点に同等の価値を置いて医療の在り方を探る必要があると考えます。私はこのことを重視し,強制入院を経験した当事者の声を当事者の視点を交えて集める協働質的研究5)を2016年より始めました。

強制入院体験者の思いを当事者の視点で解釈する

――杉浦先生が行った研究の詳細を改めてお話しください。

杉浦 日本および,宗教的・経済的背景が日本とは異なるインドの精神科での入院経験を持つ当事者40人とその家族40人,主治医10人にインタビューを...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

杉浦 寛奈(すぎうら・かんな)氏 横浜市寿町健康福祉交流センター診療所

2004年東京女子医大卒。11年英ロンドン大衛生熱帯医学大学院修士課程修了(公衆衛生学),20年東大大学院博士課程修了(医学)。日本および途上国の精神保健サービスに関心を抱いてWHO精神保健・物質乱用部専門官,外務省国際保健政策室外務事務官などを務めた後,16年より現職。精神科外来診療に携わりながら,強制入院の経験に関する研究を続ける。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。