MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

取材記事

2022.02.21 週刊医学界新聞(通常号):第3458号より

《評者》 池永 昌之 淀川キリスト教病院緩和医療内科・ホスピス

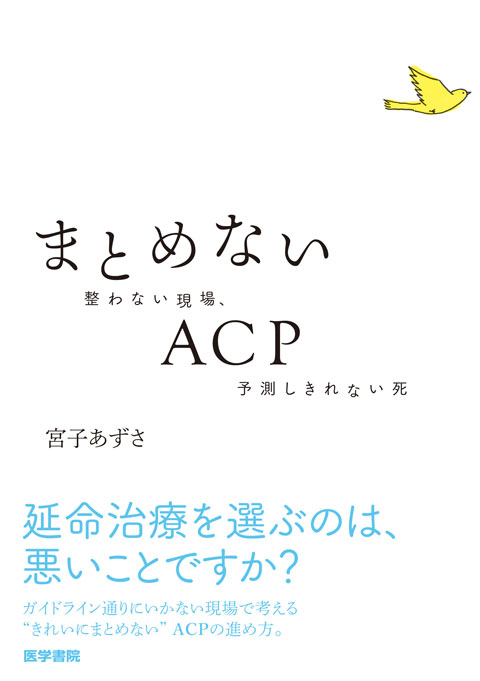

揺れ動く現場に必要なのは,ACPを「まとめない」覚悟

2018年にAdvance Care Planning(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)の愛称が人生会議となり,11月30日がいい看取りの日として「人生会議の日」と制定された。それ以降,急性期医療の現場ではACPが,救急医療や集中治療の諸問題を解決するはやり言葉として使われるようになっている。

一方で,揺れ動く気持ちや予想できない医療上の出来事,また西洋文化とは異なるわが国独自の家族関係や自己決定権の考え方において,ACPを行うことによって得られる効果,医療現場における有用性については,明確なエビデンスがないような状況である。ACPによって得られる効果や何に対して有用なのかも,よくわかってはいない。そもそもACPは,その人の価値観やその人らしさを尊重するという医療の在り方の実践を示しているものであり,何かの効果指標で評価し,効果があった,エビデンスがあると議論するようなものではないのかもしれない。

そのような中,看護という視点から,人間を深く洞察し,常に興味深い視点を私たち医療者に投げ掛け続けてこられた宮子あずささんが,ACPについての思いを書籍にまとめられたので紹介してみたい。

まず,「はじめに」での言葉に引き寄せられる。「助からないのはわかっているけど,どうしても死にたくない」「よくならないのはわかっているけど,なんとかならないものか」「優しく世話をしたいけど,親への積年の恨みが捨てられない」「いろいろやってあげたいけど,私にも家庭がある」「人の手を借りてでも生きたい」……そのような言葉が溢れている整わない現場に対して宮子さんは,「『人生会議』とも言い換えられるACPを,『シネシネ会議』にしてはならない。不謹慎な表現かもしれないが,そんな気持ちが今とても強く湧いている」と述べている。事前意思確認書だけでは十分な終末期ケアは提供できないと,米国の調査で明確に示されることによって誕生したはずのACPが,急性期病院では単にDNAR(Do Not Attempt Resuscitation)を獲得することによって,無駄な延命治療を差し控える手技になっていることに深い不安感を感じざるを得ないことは,私も共感するところである。

本文においては,ACPについての個人的な思い,ACPを理解する上での「死ぬ」ということの基礎知識,ACPの実際についての提言に章立てて,豊富な経験に基づくたくさんの事例を通して考えることができるように構成されている。

そして,「おわりに」には看護という仕事を自分の生き方として背負い,人に温かく寄り添う宮子さんらしい決意を垣間見ることができる。

●偶然で多くが決まってしまう人間のはかなさみたいなものを,苦笑しながら受け入れていく。それが,私が臨床で取ると決めた態度である。

●本当に残念なことだけれども,コロナ禍といわれる現状も,私たちの死に方を決める偶然のひとつである。私たちはさまざまな意思決定を求められる一方で,選びようのない大きな力で翻弄されている。

●偶然が左右するからこそ,その都度自分が行った選択をたどれることが大事なのだと思う。

その選択の軌跡を残すために,ACPは有効なツールである。ただし,予想通りにはならないかもしれない,という留保は常に必要だと強調したい。

●いかに死が近づいている人であっても,その人が生きようとする気持ちを支えるのが看護であるとの信念を,私は忘れたくない。

ACPを現場で実践する場合は,ある意味「きれいにまとめない」覚悟が必要なのかもしれない。ぜひご一読をお薦めしたい一冊である。

《評者》 中谷 知生 宝塚リハビリテーション病院

装具を味方にするための知識がバランスよく身につく書

皆さんは「装具難民」という言葉をご存じでしょうか? 下肢装具を使用している地域在住の脳卒中後症例において,装具作成後のフォロー体制が不十分であるために,装具の修理,作り替えに難渋したり不適合な装具を使い続けてしまったりする,といった状況を指した言葉です。装具は安定した立位・歩行動作を行うために欠かせない道具ですが,使う環境や身体状況に応じて最適なものが使用されなければ,むしろ身体に悪い影響を及ぼす可能性があります。

不適合なものを使うリスク,という意味での「装具難民」は決して地域在住者のみの問題ではありません。近年,脳卒中のリハビリテーションでは,急性期からより積極的に下肢装具を用いた立位・歩行トレーニングを行う機会が増えています。このため脳卒中の診療に携わるセラピストは急性期・回復期・生活期,どのステージを担当していても,症例の身体状況や歩行能力に応じて適切な装具を選定し,使用できる能力が求められます。

それほど重要な道具であるにもかかわらず,私たちは「脳卒中の装具」についてどの程度の知識を持ち,適切な判断を行えているでしょうか? 私は回復期病棟に勤務していますが,若手セラピストの多くから装具についてどのように勉強すればよいのか,何か...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![脳卒中の装具のミカタ[Web動画付]](/application/files/1016/3454/1444/108356.jpg)