新型コロナ対策と法

対談・座談会 鈴木 基,磯部 哲

2022.02.07 週刊医学界新聞(通常号):第3456号より

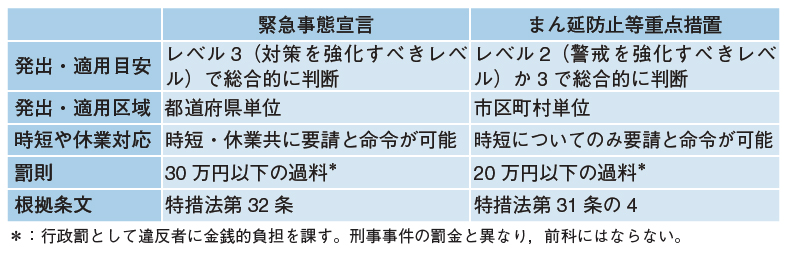

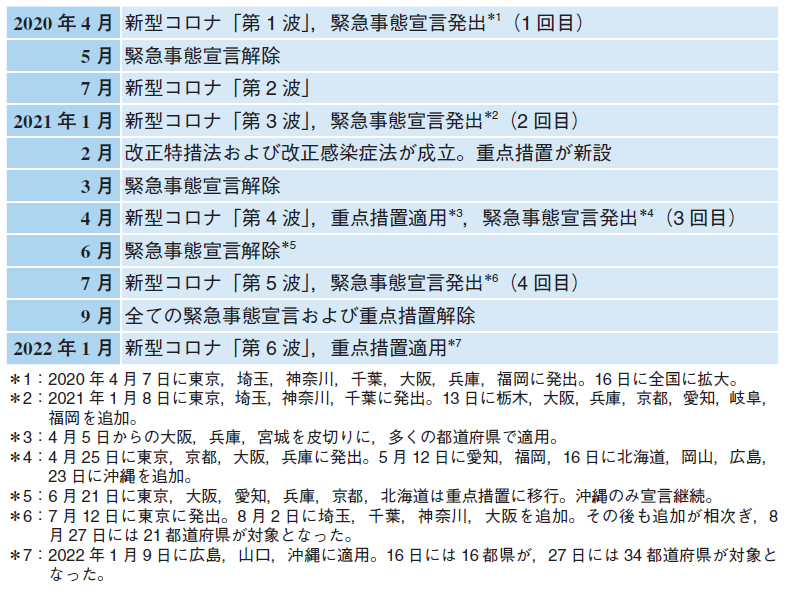

2020年初頭からのコロナ禍では,新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)対策と,法が保障する社会活動とのバランスについて議論が続く。例えば,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下,特措法)が規定する緊急事態宣言とまん延防止等重点措置(以下,重点措置)(表1)による外出・営業自粛要請が挙げられる。これらは新型コロナの拡大防止に寄与したとの意見がある一方で,人権制約の是非が議論になった。

では感染症対策は,法が保障する社会活動や人権とどう折り合って実施されるべきなのか。政府の会議体などで新型コロナ対策に取り組む感染症疫学者と行政法学者の対話から,めざす方向を探る。

(2021年12月19日Web収録)

鈴木 コロナ禍が2年以上にわたり,医療体制だけでなく社会活動にも大きな影響を及ぼしています。私は厚労省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで流行状況の分析,政府の基本的対処方針分科会で緊急事態宣言や重点措置の発出・適用時期の検討などに携わり,いかに社会活動を維持しながら有効な感染症対策を講じるのかを考え続けてきました。行政法・医事法を専門とする磯部先生は,法遵守の観点から新型コロナ対応に取り組まれてきましたね。

磯部 はい。医療や生命倫理における行政の権限行使をどう法的に規律するかを専門テーマとする私は,新型コロナ対応では政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の臨時構成員などを務めています。行政活動は法に基づき法に従うべきとする「法治主義」が蔑ろにされていないか,法執行の手続きが適正かなどに危機感を抱き,政府の新型コロナ対応を注視しています。本日は法的観点を踏まえて,感染症対策と社会活動の均衡をどうめざすべきかについて話し合えればと思います。

感染症対策と社会活動のトレードオフ解消をめざす

鈴木 「誰かが感染することが,他の誰かにとっての健康リスクになる」。他の疾病と感染症が大きく異なる点です。感染症まん延の際には人が活動する全ての場所にリスクが潜在するため,広範な感染症対策を講じる必要があります。しかし社会活動全体に制限を課すとなれば,法的見地からも検討が求められるはずです。感染症対策はどこに注意して実施されるべきでしょうか。

磯部 感染症対策を徹底することが人権の制約につながり,さまざまなリスクが生じ得る点です。外出や営業の自粛要請・命令などの感染症対策を講じて人々の社会活動を広範に制限することで,日本国憲法が国民に保障する移動の自由や営業の自由などの人権が制約されます。また,休業や失職をはじめとする経済的ダメージによる生活困窮やメンタルヘルスの悪化など,新たなリスクも生じ得ます。政府はあらゆるリスクを考慮に入れて取捨選択を行い,人々が納得して受容できる感染症対策を実施するべきでしょう。

鈴木 感染症対策と人権保障の兼ね合いを整理いただきありがとうございます。新型コロナのリスク因子は不明点が多く,外出制限や都市封鎖の賛否も議論されるなど対策も手探りの状況です。すでに広範な活動制限が2020年から続いていますが,残念ながら当面は,新型コロナによる疾病負荷と対策に伴う種々の負荷を共に受容しながら試行錯誤するしかないでしょう。

磯部 行政法の立場からも,長期的な展望を持って新型コロナ対策を効果的に実施しながら社会活動とのバランスを取るのが必要不可欠です。鈴木先生はそのために何が重要だと考えますか。

鈴木 感染症対策と社会活動をトレードオフの関係にしている,「根幹部分」の課題解消の努力を社会全体で続けることです。具体的には,新たな治療薬・ワクチンの導入や,社会活動の制限によって人々が受ける経済的ダメージへの手厚い経済的補償・精神的ケア,感染者が不当に扱われない配慮などが求められるでしょう。

磯部 なるほど。先ほど鈴木先生がおっしゃった,新型コロナにおけるリスク因子の特定も重要ですね。コロナ禍が始まって2年以上が経過し,新型コロナの潜伏期間や特徴などの知見が積み重なりつつある現在なら,「Aのリスクに対処するには,Bの準備や対策が有効なので,Cなどの人権制限や行動制限が必要である」という,より実態に即したきめ細かい対策が可能になるのではないでしょうか。

鈴木 ええ。さらに言えば,社会でその合意を形成するのも重要です。専門家がリスクや対策の効果のエビデンスを示した上で,政府が透明性を持って感染症対策の意義を人々に伝えて信頼を得るのが不可欠と言えるでしょう。

2つの措置の効果検証から何が言えるか?

鈴木 しかしウイルスの変異や感染拡大などの「現実」の動きが早過ぎて,「理想」とのギャップが埋まらない。これもコロナ禍の特徴です。これまで講じられた行動制限とその法的根拠について,ご紹介いただけますか。

磯部 日本では基本的に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,感染症法)と特措法の枠組みで新型コロナに対応してきました。感染症法が感染症患者の入院措置を規定して公衆衛生の向上と増進を図る「平時の法律」であるのに対して,特措法は広く一般市民を対象に感染拡大を防止するために感染症対策を行う「有事の法律」です。新型コロナ対策では,特措法で規定された緊急事態宣言(第32条)と重点措置(第31条の4)が繰り返し発出・適用(表2)され,一般市民や飲食店に対する外出自粛や営業自粛などの行動制限が実施されました。行動制限を許容するには,当該措置の有効性が示されていることが求められます。社会活動の制限を課せられている人々や飲食店などが措置に従う上で,検証結果を重視するのは当然だからです。また,効果検証は今後の施策を考える上で欠かせません。これらの措置は感染対策上,どのような効果を発揮したのでしょう。

鈴木 国立感染症研究所では,2021年4月以降に発出・適用された緊急事態宣言(3回目)と重点措置が新型コロナの流行動態に及ぼした効果の検証を,複数の大学と共同で行いました1)。検証の結果,重点措置の対象となった16都道府県のうち6県で,緊急...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

鈴木 基(すずき・もとい)氏 国立感染症研究所感染症疫学センター長

1996年東北大医学部卒。博士(医学)。長崎大国際連携研究戦略本部ベトナム拠点プロジェクト・ニャチャン分室特任助教,同大熱帯医学研究所臨床感染症学分野准教授などを経て2019年より現職。専門は感染症疫学。03年以降,国境なき医師団のミッションとして海外のフィールド活動にたびたび従事。16~20年にかけて,国境なき医師団日本の理事を務めた。

磯部 哲氏(いそべ・てつ)氏 慶應義塾大学法科大学院教授

1995年慶大法学部法律学科卒。博士(法学)。獨協大法学部准教授などを経て2013年より現職。専門は行政法と医事法。12年より日本医事法学会理事。法務省司法試験考査委員,厚労省医薬品等行政評価・監視委員会委員長などを歴任。行政法・医事法の観点から多くの論考を発表している。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。