新年号特集 脳とAIをつなぐBCI──臨床応用はどこまで近づいているのか

BCI研究が描く2050年の医療

対談・座談会 栁澤 琢史,池谷 裕二,金井 良太,川合 謙介,西村 幸男

2022.01.03 週刊医学界新聞(通常号):第3451号より

脳とコンピュータをつなぐBCI研究が近年急速に進展した背景には,AIの登場がある。今,医療応用の可能性はどこまで現実性を持つのか。BCIの国内大規模プロジェクトに参画する研究者と,侵襲型デバイスを臨床で用いる脳神経外科医が出席した本座談会では,医療応用に向けた研究の現状と課題を議論。BCIが患者の希望に応え,そして社会に受容される2050年を展望する。

栁澤 BCI開発への産業界の参入が,大きなインパクトを与えています。米国のNeuralinkが2019年に発表した,ヒトを対象にBCIの臨床試験を行うとの方針は,日本の研究者にも驚きを与えました。中国でも同様に,商業化に向けてデバイスを作る動きがあります。背景には,AIを用いた「第4次産業革命」への注目から,ニューロサイエンスを産業に応用したいとの期待の高まりがあります。

池谷 Deep Learningの登場で脳信号のDecoding(解読)精度が飛躍的に向上したのは,BCIの臨床応用に向けた研究が加速するターニングポイントと言えます。発声や文字起こしなどは自然言語処理技術の進展によるところが大きいですね。脳科学研究の技術だけでなく,工学分野を含め科学の全体的な底上げが貢献しています。

金井 特にここ5年ほどの進歩は目覚ましいものがあります。2021年には,Deep Learningを用いて大脳皮質の活動から,発話しようとする文章を解読したと報告されました1)。今後は脳信号を読み取るだけでなく,生成にもAI技術の活用が見込まれ,実用化のイメージもよりリアリティを持ちます。

川合 脳神経外科領域においても,コンピュータのデータ処理能力や記録メディアの進歩に伴い,頭蓋内電極の空間的な高密度化や記録周波数の広域化が進められています。電極の高密度化によって,脳機能の局在や信号処理の新たな知見が2010年代以降相次ぎ,難治性てんかんやパーキンソン病に対する治療の考え方が変わりました。

西村 以前のBCIは運動機能回復のためにロボットアームは動かせても,感覚まではうまく伝達できませんでした。ところが,Decoding技術の向上の他,運動と感覚の双方向性機能再建に閉回路型双方向BCIが登場するなど,BCI研究の状況は大きく様変わりしています。

栁澤 つい10年ほど前は,刺入型電極によるBCIでなければ実用的なBCIに要する精度を得られないと考えられていました。それがAIの登場とDecoding精度の向上を受け,多チャンネルの信号から取得できる情報の最大化だけでなく,出力する言語の文脈からの推定や,脳以外の情報との組み合わせも可能となったわけです。私たちの研究グループもこれまでに,計測される皮質脳波や,脳から出る微弱な磁気を計測する脳磁図を使ったBCIを開発し,AIによる解読で意図を読み取ろうとしています。

金井 この先,読み取り技術だけでなく入力技術の向上もBCI研究の動向を左右するでしょう。ヒトへの臨床応用は現状ではまだ難しいものの,神経細胞の活動を光で制御する光遺伝学(optogenetics)のような革新的手法も注目を集めていますね。

池谷 2021年には,光受容タンパク質の一種であるチャネルロドプシンを用いた視覚復元が,初めてヒトを対象に行われました。となれば,脳活動の制御への応用もそう遠くないでしょう。私たちの研究室でも,マウスではありますが,そうした脳への信号送信の技術開発を行っています。

栁澤 侵襲型BCI開発の転換点として,研究開発に参入する医師が増えたことも見逃せません。10年前は刺入電極を扱う研究機関は米国でもわずか2大学だけで,皮質脳波はてんかん患者での計測にとどまっていました。それが今では,米国の多数の大学やオランダ,フランスの参入もあり,皮質脳波でも埋め込み型デバイスを中心に医療応用をめざした医師主導の臨床研究が進んでいます。BCI研究は今,ハード,ソフトの両面で実にエキサイティングな状況と言って良いでしょう。計測技術やAIによる脳情報解読技術がさらに発展することで,治療ターゲットとなる疾患が増えると期待されます。

国内で進むBCIの大規模プロジェクト

栁澤 国内のBCI研究に目を向けると,臨床応用に向けた大規模プロジェクトが既に動き出しています。まず,科学技術振興機構(JST)による戦略的創造研究推進事業(ERATO)「脳AI融合プロジェクト」に関して,池谷先生から研究内容をご紹介ください。

池谷 私がリーダーを務めている,このERATOプロジェクトでは,脳とAIの新たな共生様式を模索しています。将来的にめざすのは,脳とAIを連動させた新しい学術領域「知能エンジニアリング」の創出です。人々の命を救う,病気を治す,障害をサポートするなど実質的に役に立つ医学研究を念頭に置きながらも,さらにその先,社会構造や人間行動が脳とAIの融合によってさらに最適化され,人類の幸福度と生産効率の向上が共存できる未来を見据えています。

栁澤 具体的にどのような研究を行っていますか。

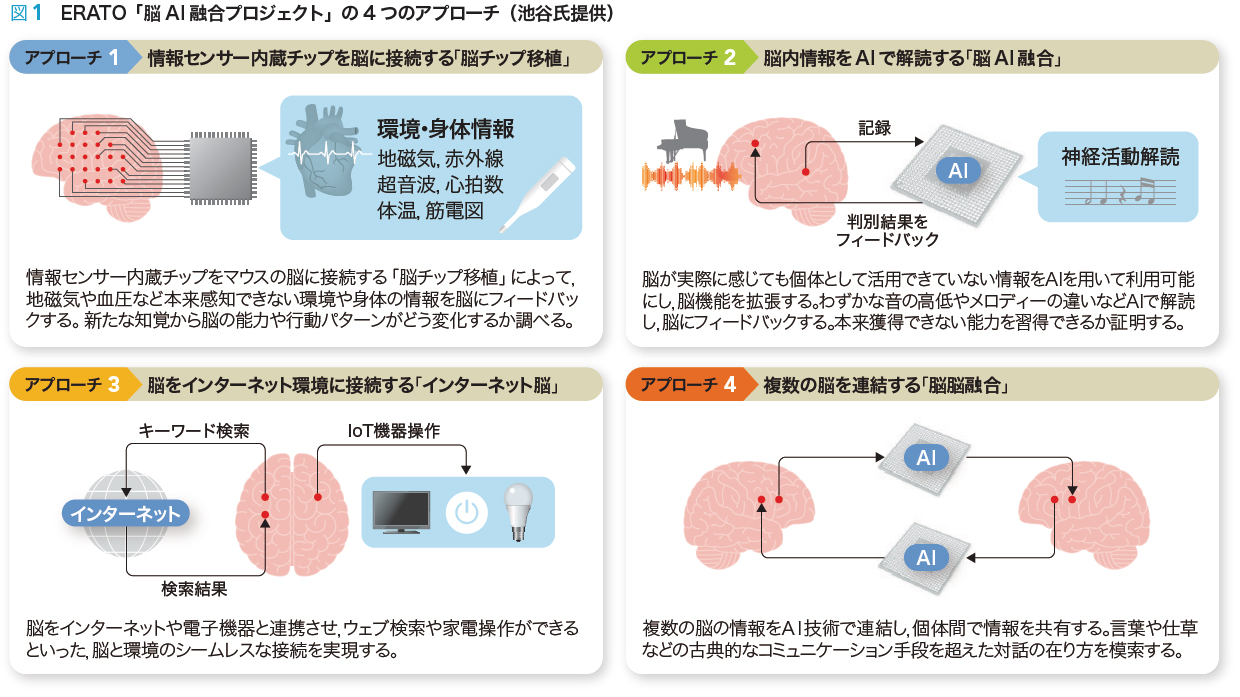

池谷 私たちの研究室では4つのアプローチで実験を進めています(図1)。1つはマウスに情報センサー内蔵チップを埋め込み,脳の活動をAIで解読する「脳チップ移植」,2つ目は潜在的な神経情報を解読し,脳にフィードバックする「脳AI融合」,3つ目はAIを介して脳をインターネットに接続する「インターネット脳」,そして4つ目が複数脳のAI連結による脳機能創発「脳脳融合」です。

栁澤 AIと脳の融合は,医学分野にとどまらず産業界でも関心の高いトピックですね。AIと脳の研究を行う金井さんは現在,内閣府が主導するムーンショット型研究開発事業(以下,ムーンショット研究)でプロジェクトマネジャーを務め,西村先生や私と共に侵襲型BCIの実用化をめざしています。同プロジェクトのうち特にBCI技術の発掘を担う「共通基盤技術開発」の目的をお話しください。

金井 脳へ詳細な情報を伝達するインターフェース技術の探索,より具体的には,BCIの情報入力として可能性のある技術を見いだすことで,実用的なBCI開発をめざしています。本プロジェクトを通じ,産業界とも連携しながら脳科学研究を推進し,社会全体が幸せになるエコシステムを創りたい。侵襲を伴うBCIの実用化にはリスクもあり開発に時間がかかりますが,情報の出入力を脳と直接できる研究をヒト対象に進めたいと考えています。

栁澤 ムーンショット研究に従事する傍ら,企業の立場からBCI研究にどうかかわっているのでしょう。

金井 株式会社を2013年に立ち上げました。集めた脳情報を産業用途に使えるよう,標準的な手法で大規模データベース化すれば脳の研究自体が格段に進むのではないかと考えたからです。脳の機能について根源的にわかっていない面が多くあります。それらが解明されることで臨床応用の可能性が広がり,ビジネスサイドからの貢献も可能になるのではないか。さらに一研究者・起業家としては,「意識のあるAI」の開発に関心を持っています。MRI画像の収集と有効活用からヒトの特性を明らかにし,将来,脳の変化を予測する技術開発までつなげたいと取り組んでいます。

栁澤 金井さんと共にムーンショット研究にも参画する私は,皮質脳波を使った侵襲型BCIの臨床応用をめざして研究と開発を続けてきました。今から10年前の2012年,運動麻痺患者に硬膜下電極を留置したBCIが実現し2),2013年にはALS患者に電極を留置する臨床研究を実施しました3)。運動を意図する脳波の計測によって,脳波だけでコンピュータを操作し文字入力ができるようになったのです。それは研究として大きな前進でした。ところが被験者の患者さんに退院時,「正直言えば,もっとすごいことができると思った」と失望されていたのです。試行錯誤した結果とはいえ,臨床応用はまだ遠いとの印象を持ったのを覚えています。

その後は,高次元で高精度の全く新しいBCIをめざして研究を進め,人が想像によって映像を制御する技術のProof of concept(概念実証)が最近になって得られました。例えば現在,JSTの戦略的創造研究推進事業(CREST)にて進めている研究では,京都大学の神谷之康先生が開発された技術で,想像した内容を画像化する技術を頭蓋内脳波に適用しようとしています4)。実現すれば,運動野の活動が弱くなったALS患者でも,映像の想像から,思いを伝えられると期待されます。また,ALS患者特有の不安定な脳波から,情報を安定して取り出す解読技術も開発を継続中です。かつて患者さんの期待した「もっとすごいこと」が10年越しに実現できそうな手応えを得ています。

「脳の可塑性」を引き出す人工神経接続とは

栁澤 西村先生とは2013年に,日本医療研究開発機構(AMED)の「脳科学研究戦略推進プログラム」で共同研究を行いました。専門の侵襲型人工神経接続の位置付けをご紹介ください。

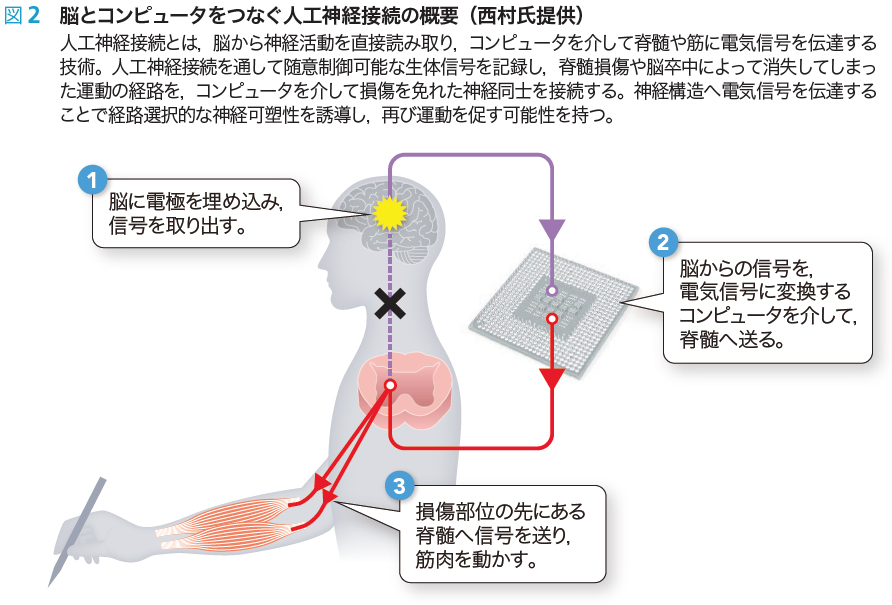

西村 私たちのグループは,コンピュータを介して2つの脳部位をつなぐ人工神経接続の研究を通じ,脳卒中や脊髄損傷者の運動機能回復を促す脳機能再建法の開発と実用化をめざしています(図2)。私がニューロサイエンスに取り組むようになったきっかけは,人の心や意識を脳はどう制御するかに関心を持ったことです。そこで脳の機能と運動機能の再建を,サルを用いた動物実験から始めました。

現在までに脊髄損傷モデルのサルで脊髄損傷部位を跨ぎ,コンピュータを介して脳と脊髄をつなぐ侵襲型人工神経接続による上肢の運動機能再建5)と,脳梗塞モデルのサルで脳と麻痺した筋肉とをつないだ侵襲型人工神経接続システム6),磁気刺激を用いて筋肉と脊髄歩行中枢をつないだ非侵襲型の人工神経接続システムを開発し7),それを用いて下肢麻痺のある脊髄損傷者の歩行運動に成功しています。脳卒中患者でも同様の研究ができるよう準備を進めています。

栁澤 近年のBCIは,脳の神経活動をあらかじめ学習したDecoderによって脳波を解読する流れがあります。一方で西村先生の人工神経接続は,Decodingにより脳情報を解読するのではなく,脊髄の多極刺激で脊髄と大脳皮質の新たな神経接続を作り,脳の可能性を引き出す点が特徴ですね。

西村 生物の根本的な能力である脳の可塑性を引き出すことを重視しているからです。実際に私たちの研究では,脊髄損傷者の脊髄を1か所刺激しただけで歩行機能が再建しています7)。

池谷 脊髄にも,歩行を助けるペースメーカーのような機能が備わっているわけですか。

西村 そうですね。脳以外からも刺激を読み取ることで,ボランタリー(随意的)な制御が可能と考えています。

川合 自律神経系はどうでしょうか。中枢の自律神経系が制御可能になれば,さまざまな神経疾患の治療も展望が開けるのではないかと臨床家として希望が湧きます。

西村 現在,自律神経系をターゲットにした人工神経接続の研究も進めています。さらに最近は,人の意欲や喜怒哀楽といった心理的な面にもアプローチしており,人工神経接続による心の制御にも関心を持っています。

医療応用が先行する埋め込み型電気刺激療法

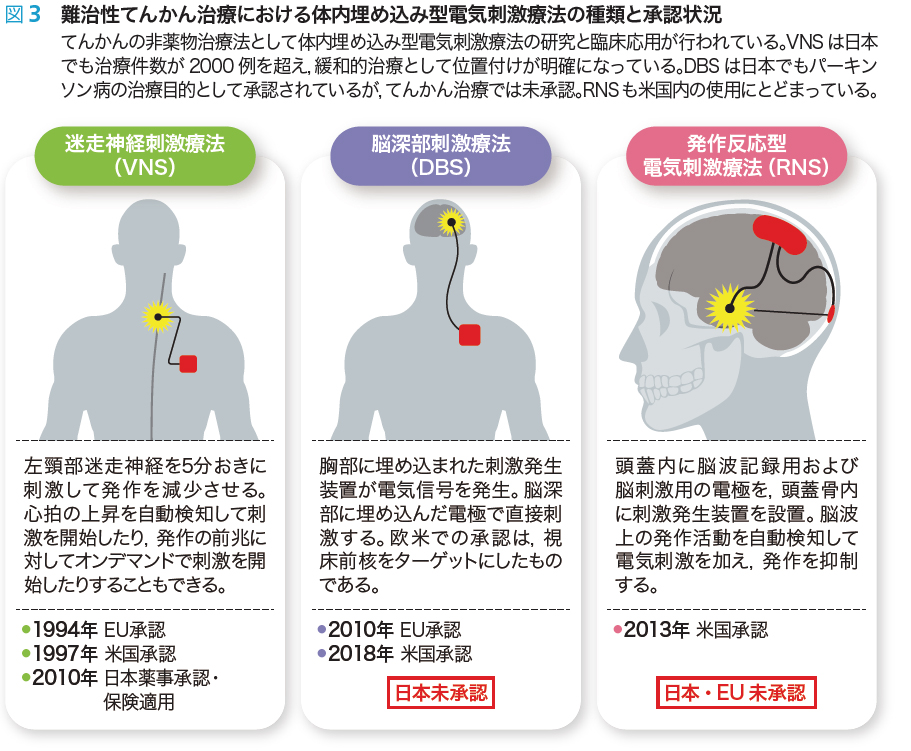

栁澤 川合先生が治療に当たる難治性てんかんは,体内埋め込み型電気刺激療法の臨床応用が進む分野で,欧米では医療機器としての承認が次々に行われています(図3)。埋め込み型デバイスを用いた治療の現状はいかがでしょう。

川合 埋め込み型デバイスによるパーキンソン病の治療は既に20年以上の歴史があります。それ以前は脳の一部を切除や凝固破壊していたものが,電気刺激で代替されるようになったのです。てんかんにも応用され,神経機能障害の改善を目的に機能的脳神経外科領域では,脳の残存機能をいかに賦活化させるかに関心が集まっています。

一方で,てんかんの手術では一時的に脳に電極を埋め込んで,切除する脳領域を決めるのですが,この電極からの記録や刺激によってヒトの脳の高次機能に迫る研究が発展した経緯があります。2000年代には電極が高密度化し,単一ニューロン活動記録も行われるようになりました。これが侵襲型BCIの開発にもつながっています。私たちも2013年に,日本で初となる単一ニューロン・皮質脳波計測用電極を開発し,その留置手技を報告しました8)。薬剤抵抗性てんかんの治療に用いられる迷走神経刺激療法(Vagus Nerve Stimulation:VNS)も2005年から個人輸入で臨床研究を行い,日本でも2010年に薬事承認され,保険適用となっています。

そうこうしている間に,埋め込み型デバイスを用いた侵襲型の治療である発作反応型電気刺激療法(Responsive Neuro Stimulation:RNS)が欧米で開発されたのです。2000年代前半から米国で治験が始まり,2013年に承認。現在は米国内でのみ使用されています。

栁澤 脳波を解析して刺激も加えるRNSは,侵襲型で閉回路型BCIの先駆けとも言え,近い将来デバイスとして一般化が見込まれます。

川合 大脳基底核や視床に埋め込み型デバイスを入れて治療する脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation:DBS)は既に日本でもパーキンソン病に対して普及しています。つい最近,閉回路型が世界に先行して日本で使用開始されました。てんかん治療では,欧州での承認に続き米国でも視床前核をターゲットとした治療法が2018年に承認されています。薬剤抵抗性てんかんに対し有意の発作減少効果が得られると明らかになっています9, 10)。

池谷 てんかん治療では脳のどこを刺激するのですか? 発作抑制のメカニズムが解明されているのでしょうか。

川合 刺激部位はさまざまで,大脳皮質のてんかん焦点そのものから,海馬,視床,視床下角や小脳でも効果が得られます。電気刺激で発作が止まる事実は,頭蓋内電極を使った脳機能マッピング検査の際に,電気刺激で誘発された発作活動が再度の電気刺激で止まるとする経験で,以前から知られていました。異常同期活動のリセット機構などと推察されますが,メカニズムの詳細は不明です。電気刺激による急性の発作停止だけでなく,数年かけて徐々に治療効果が高まるのは,長期にわたる慢性的な刺激が脳の状態を変化させ,てんかん原性を徐々に低下させている可能性があります11)。

栁澤 RNSを9年間留置した結果,発作抑制率が改善した報告もあります12)。年単位で徐々に発作頻度が低下するのは,RNSによって脳自体が変化している可能性を示唆しています。

池谷 すると,根本治療にまでつながる可能性がありますね。西村先生や川合先生の研究に共通するBCI研究のキーワードは「脳の可塑性」ではないでしょうか。脳とAIの可塑性によってBCIを用いた治療が成立するわけで,脳がどれだけ柔軟に変化できるかがBCI研究の成功を左右すると見ています。

栁澤 脳の可塑性に着目したBCIの一つに,薬では治らない幻肢痛の治療があります。私たちは慢性疼痛に対するNeurofeedback治療の研究として,大脳皮質での運動感覚表象の異常な可塑的変化を,BCIによって適切な表象に誘導することで痛みを軽減できると示しました13)。同様に自閉スペクトラム症(ASD)やうつ病などを脳活動から治療する試みも進んでいます。池谷先生のおっしゃった「脳の可塑性」に注目しながらBCI研究を発展させられれば,これまで薬物治療だけでは改善が難しかった疾患にも適応拡大の可能性が広がります。

期待高まるBCI研究,乗り越えるべき課題は

栁澤 技術革新によって埋め込み型デバイスの開発が進み,臨床応用の視界が開けてきた一方で,乗り越えるべき課題がいくつもあります。その一つがデバイス・ラグの解消です。川合先生のご指摘の通り,埋め込み型デバイスが海外で実用化されても日本で使えるかは不透明です。

川合 欧米で承認を経た医療機器が日本で迅速に承認されるよう,臨床医として求めています。特に,パーキンソン病治療に開発されたDBSのてんかんへの適応拡大と,RNSの国内承認です。ところが,医療機器の承認を得るためのレギュレーションや市場規模の問題で,日本側の販売業者がなかなか見つからない現状があるわけです。医療機器の開発と製品化にはベンチャー企業の参画も待たれます。

西村 すぐに使える「モノ」がない現状に私も危機感を持っています。現在の薬事承認制度のままでは,仮に海外から輸入できても研究は後追いとなり,新たに創出しようにも承認まで時間がかかってしまいます。

池谷 このままでは日本の勝ち筋を見いだすのは難しいかもしれませんが,視点を置き換えてみてはどうでしょうか。海外との「競争」よりも「協調」。つまり,研究開発は海外と連携しながら,日本は質の高い製品を開発し輸出する。この協調が円滑にできる体制が整えば,日本のBCI研究はもっと活性化すると考えます。

西村 それには,ニーズの高い領域を見極めた集中的な投資が今以上に求められます。他国では開発面でターゲットを絞り,集中的にそのテーマの研究を行う戦略を取っています。かつて日本では刺入電極の研究が進む欧米に対抗して,低侵襲型ECoGや非侵襲型BCIを中心としたプロジェクトが推進されました。それによってDecoded Neurofeedback(DecNef)の技術は大きくリードした成功事例がある。

栁澤 国内に数多くあるMRIを使い,脳機能を視覚化するfMRI-neurofeedback(fMRI-NF)などの研究は日本の強みでした。

西村 Neuralinkの参入は何が革新的だったかと言えば,産業界で力のある実業家がBCI研究を「やる」と宣言して資金を集中させ,目標に向けて邁進する意志の強さを示した点ですよね。日本のiPS細胞の研究はノーベル賞受賞の効果もあり法整備とともに大規模な予算が充てられています。同様のムーブメントが日本のBCI研究に起きると良いでしょう。

栁澤 国も徐々に対応を進めています。AIを用いた医療技術が増えているのを受け,SaMD(Software as a Medical Device)と呼ばれる医療機器プログラムの早期実用化を促す取り組みをPMDAが推進し,より柔軟な承認に変わっています。侵襲型BCI装置として承認を得る場合,承認時に使ったソフトを変えるには新たな審査が必要でした。日々更新される脳情報解読の部分であるAIが,ハードと別の承認ができるよう改善されようとしていることは,日本のBCI研究にとって追い風です。

金井 AIの産業応用への期待の高まりからここ数年,投資も呼び込んでいます。まだ研究段階でも,研究者の数が急速に増えて産業につながる基礎研究の加速化が起きている。侵襲型BCIの研究が進む今こそ,国内において安全で簡便に扱えるようになれば,社会への普及も見えてくるでしょう。

栁澤 少数でも成功事例が得られれば,後の研究も続くはずです。今後はどのようなアプリケーションが患者さんの生活の質を改善できるか。そして医療にどのような恩恵をもたらすのか。有効性や安全性確保の在り方まで議論を深化させる必要があります。日本も侵襲型BCIを使う体制を早期に整備し,医療応用のための研究を続けられる環境を作らなければなりません。

金井 研究者を志す若者が減り,優秀な人材を集めるのが難しい状況も課題です。日本をニューロサイエンティストが集まろうと思える魅力的な場所にしなければなりません。私が起業した理由の一つは,研究者が活躍できる場を作りたかったからなのです。

栁澤 BCIは医学側だけで完結することは難しい領域であり,医学・工学の連携と,アカデミアと産業の融合が発展のカギを握ります。分野の垣根なく人材が移動できる環境が重要です。人材が活発に行き来して,企業やアカデミアなど複数の機関に所属する人が増えれば,研究は一層進むでしょう。

信頼性を高め,利用者の希望をかなえるために

栁澤 ムーンショット研究では2050年に向け,「人が身体,脳,空間,時間の制約から解放された社会を実現」を目標に掲げています。2050年には少なくとも,脳の運動と感覚機能の代替や,言語機能の理解と再建ができるのではないか。脳卒中や精神疾患,認知症など,脳機能の障害による疾患と共存しながら生活を維持できる社会の実現に,希望を抱いています。2050年までの臨床応用に向けたプランをどう描いているかお聞かせください。

西村 現在行っている動物実験を臨床応用につなげたいと考えています。さらに,四肢麻痺の人の脳活動を人工神経接続経由で読み取り,その結果を機能の残存している脳や脊髄に損傷領域を跨いで電気刺激によって伝え,麻痺した自身の身体を自分で動かし,触った物の感覚を得るまで進化させたいとの構想を持っています。

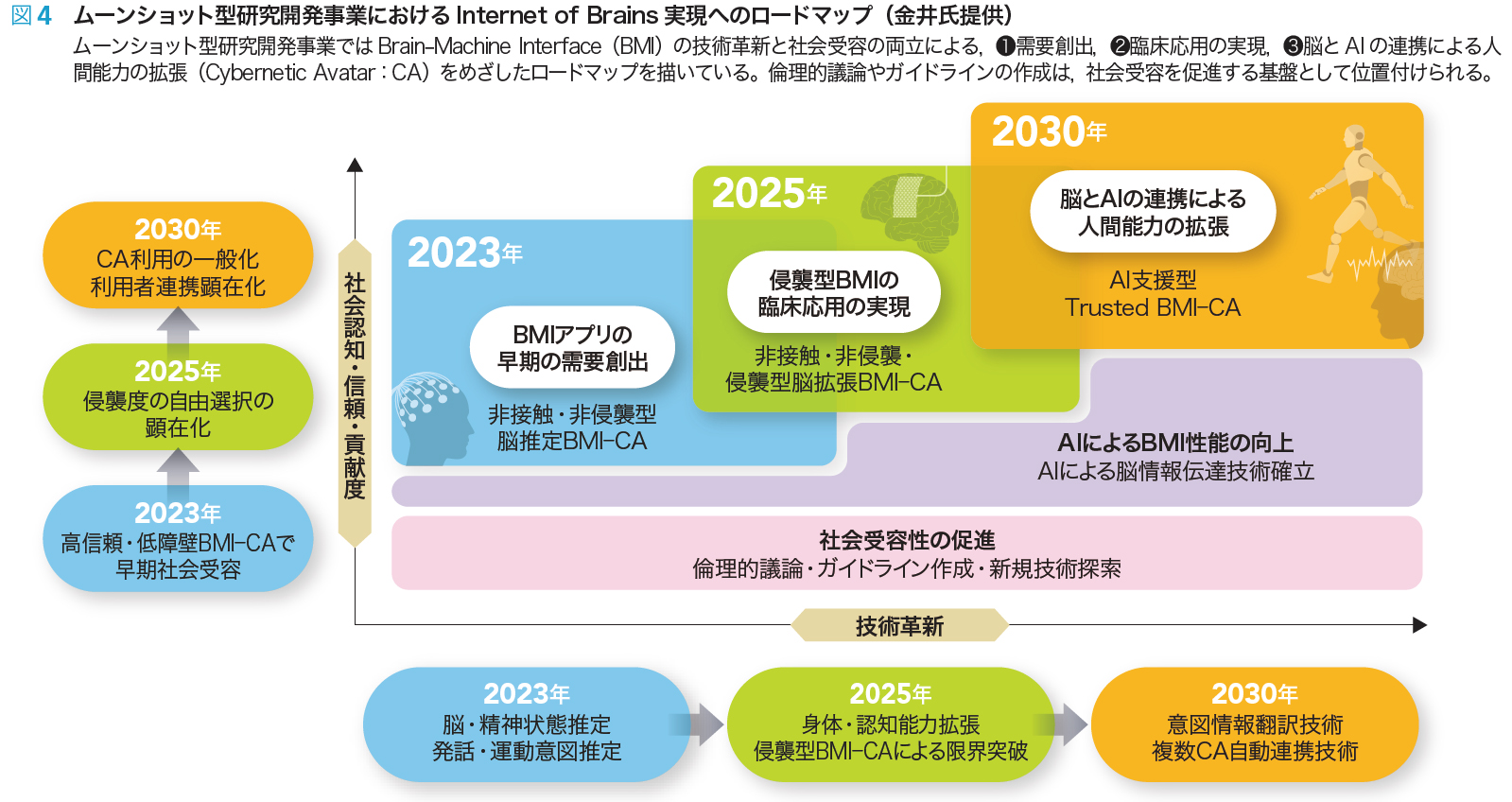

栁澤 侵襲型BCIによって,自分の身体を介する以上の外界との相互作用を私たち人間にもたらすとなると,今まで想像できなかった価値観や世界観が社会に登場するかもしれません。金井さんはムーンショット研究で,脳と脳をつなぎ他者とコミュニケーションし合えるBCI研究をめざしていますね。

金井 はい。私たちは今,得た情報を頭の中で抽象化して言語にし,それを相手が読み取る循環の中でコミュニケーションを成立させています。それがインターネットを介し,自分が頭の中で考えている情報を他者に伝達できれば,直接一緒に思考できるのではないか。AIを介して他者が抽象化した概念と交流できる世界が,近い将来実現するのも夢ではないでしょう(図4)。

池谷 複数の脳の情報をAIで連結して個体間で情報共有する「脳脳連携」によって,言葉や仕草といった従来のコミュニケーション手段を超えた対話の在り方について,私たちのプロジェクトでは研究しています。古典的な会話ツール,例えば声帯を使った発声やキーボードによる文章タイプは,どうしても時間がかかりますよね。特に抽象的な概念を伝えたいときには,言語化に苦労します。そうした情報は言葉を介さずに脳から脳へと直接伝えられたら良いなと考えています。

川合 ユングが唱えた集合的無意識の概念も,ひょっとしたら電極をつないで実現するかもしれないわけですか。脳卒中や脳腫瘍で,脳のさまざまな機能領域の損傷を診る外科医としては,BCIで脳の可塑性を高め,失われた機能を補えるようになる日を待ち望んでいます。それに加えて個人の可塑性だけでは対処できない機能についても,他者の脳の助けで補える可能性があれば,これほど夢のある話はありません。

栁澤 私も同じような構想を持っています。AI搭載のブレインチップを脳につなぎ,失った機能を再建できれば,脳も心臓や腎臓と同様に人工的に機能を置き換えられる組織になるだろうと。脳外科で治療できないことも多い脳卒中や精神疾患が,BCIによるコントロールの対象になる日も近いかもしれません。ただ,技術の濫用で人々に不幸をもたらさないためには,健康を守る方向付けが医療に求められます。

西村 おっしゃる通り,留意すべきは倫理面の課題です。新しい技術がめざすのは,今苦しむ人を救うこと。日本は安全性に対して慎重過ぎるかもしれません。クリエイティブな発想の足かせになる規制は緩和を求めたい。そのためには私たちサイエンティストも高い倫理観を持ち,患者をはじめ利用者の希望をかなえるために慎重かつ大胆に研究を進めなければなりません。

池谷 倫理面の問題は私も常に念頭に置いて研究を進めています。例えば,侵襲型と非侵襲型のどちらがBCIのヒト臨床応用に適しているか。実験用のマウスも非侵襲的であるほうが,倫理上もちろん好ましい。しかし,侵襲型によって時空間的に得られる情報の精度が高いことも確かです。侵襲性に伴う倫理と安全性の壁をどう乗り越えるか。ヒトへの応用となると当然,社会受容が課題になります。時間をかけて議論すべきテーマです。

金井 池谷先生のご指摘の通り,私たちの最終的な目標の一つに,BCIが社会に受け入れられることがあります。現在ムーンショット研究では,新しいBCI製品がどの程度信頼できるかサイエンティストが評価し,一般の人が適切か不適切かを判断できる基準作りを行っています。Neuralinkに象徴されるTech企業の参入でBCI領域への投資を呼び込み,非侵襲型BCIの普及が先行するでしょう。非侵襲型の手軽さから玉石混交のデバイスが登場し,正しく計測できるか不明瞭な製品が流通する懸念もある。脳に関する製品への不信感から,研究の発展が阻害されないよう努めなければなりません。

栁澤 サイエンスの進歩によって私たち人間の可能性が広がる一方,進化したからといって人々が必ずしも幸福になるかはわかりません。飛躍的な進歩が期待されるニューロサイエンスの分野において,どうすれば健康を維持・向上できるか道筋を示す責任が,医療界そして私たちサイエンティストに求められます。

(了)

参考文献・URL

1)Moses D, et al. N Engl J Med. 2021[PMID:34260835]

2)Yanagisawa T, et al. Ann Neurol. 2012[PMID:22052728]

3)Yoshimine T, et al. Rinsho Shinkeigaku. 2013[PMID:24292005]

4)Shen G, et al. PLoS Comput Biol. 2019[PMID:30640910]

5)Nishimura Y, et al. Front Neural Circuits. 2013[PMID:23596396]

6)Kato K, et al. Nat Commun. 2019[PMID:31619680]

7)Sasada S, et al. J Neurosci. 2014[PMID:25122909]

8)Matsuo T, et al. Neurosurgery. 2013[PMID:23632765]

9)Fisher R, et al. Epilepsia. 2010[PMID:20331461]

10)Salanova V, et al. Neurology. 2015[PMID:25663221]

11)Starnes K, et al. Brain Sci. 2019[PMID:31635298]

12)Nair DR, et al. Neurology. 2020[PMID:32690786]

13)Yanagisawa T, et al. Neurology. 2020[PMID:32675074]

栁澤 琢史(やなぎさわ・たくふみ)氏 大阪大学高等共創研究院 教授

2004年阪大医学部卒。09年同大大学院医学系研究科修了。博士(医学)。同大大学院医学系研究科保健学専攻神経機能診断学助教,同大国際医工情報センター臨床神経医工学寄附研究部門講師などを経て,18年4月より現職。BCI技術をALS患者への適用や難治性疼痛である幻肢痛治療に応用する研究を行う。文部科学大臣表彰若手科学者賞(2013年),てんかん財団研究褒賞(2021年)など受賞。内閣府ムーンショット型研究開発事業では侵襲型BMIの臨床応用に向けた開発を担う。

川合 謙介(かわい・けんすけ)氏 自治医科大学医学部脳神経外科 教授

1987年東大医学部卒業後,同大医学部脳神経外科学教室入局。米国立衛生研究所(NIH)訪問研究員,東大医学部脳神経外科准教授などを経て,2013年NTT東日本関東病院脳神経外科部長(脳卒中センター長,てんかんセンター長兼任)。16年より現職。専門の脳神経外科ではてんかんの外科治療を中心に行う。「てんかん診療ガイドライン」作成委員会委員として『てんかん診療ガイドライン2018』(医学書院)の策定に携わる。共著書に『臨床てんかん学』(医学書院)など。

池谷 裕二(いけがや・ゆうじ)氏 東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室 教授

1998年東大大学院薬学系研究科にて博士(薬学)取得。2002~05年米コロンビア大生物科学講座客員研究員,東大薬学部講師,同准教授を経て14年より現職。神経科学および薬理学を専門とし,海馬や大脳皮質の可塑性を研究する。日本学術振興会賞(13年),日本学士院学術奨励賞(13年)他,受賞多数。18年よりERATO脳AI融合プロジェクトの代表を務め,AIチップの脳移植によって新たな知能の開拓をめざす。『単純な脳,複雑な「私」』『進化しすぎた脳――中高生と語る「大脳生理学」の最前線』(いずれも講談社)など一般向けの著書も多数手掛ける。

西村 幸男(にしむら・ゆきお)氏 東京都医学総合研究所 脳・神経科学研究分野 プロジェクトリーダー

1991年日大文理学部卒。横浜国大大学院教育学研究科,千葉大大学院医学研究科修了。博士(医学)。米ワシントン大客員研究員,自然科学研究機構生理学研究所准教授,京大医学研究科神経生物学准教授などを経て,2017年より現職。専門は神経生理学。脳とコンピュータをつなぐ人工神経接続,心による身体運動制御機構,スポーツ脳科学などに関心を持つ。受賞に経産省Innovative Technologies 2013特別賞(13年),日本学術振興会賞 JSPS PRIZE(15年)など。内閣府ムーンショット型研究開発事業では「人工神経接続による身体と心の制約からの解放」を研究課題に取り組む。

金井 良太(かない・りょうた)氏 株式会社アラヤ 代表取締役

2000年京大理学部卒業後,05年蘭ユトレヒト大で人間の視覚情報処理メカニズムの研究により博士号取得(Cum Laude)。米カリフォルニア工科大,英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン研究員,英サセックス大准教授(認知神経科学)を経て,13年に株式会社アラヤ創業。産業界におけるAIと脳科学の実用化に取り組む。ET/IoT Technology Award(19年),JEITAベンチャー賞(20年)など多数受賞。20年より内閣府ムーンショット型研究開発事業プロジェクトマネジャーとしてBCIの実用化に取り組む。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。