コロナ禍に学ぶ感染症危機管理

保健行政に現場目線のデジタル化を

インタビュー 小坂 健

2021.11.29 週刊医学界新聞(通常号):第3447号より

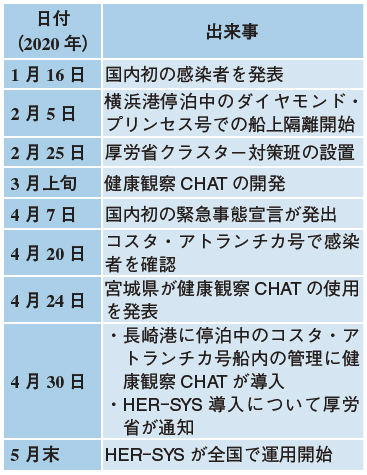

新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)対策の一環に,流行初期から行われたクラスター追跡調査がある。同調査は発生したクラスターの感染者や感染経路を追跡し,2020年2月に設置された厚労省クラスター対策班(以下,対策班)が主導する(表)。「保健行政における日本のシステム設計は他国に比べて周回遅れになりつつある」と危機感を抱くのは,対策班の一員としてクラスター情報の解析を担った小坂健氏だ。実際,情報が集約される保健所ではFAXや電話を利用したアナログな手段が用いられ,職員の負担増加につながった。

なぜ保健行政では情報通信技術(ICT)の活用が進まないのか。対策班でICT利用推進に尽力した小坂氏に,その原因と対策を聞いた。

過剰負担を解消する糸口は保健行政のICT活用にあり

――国内に感染が広がった2020年2月から,クラスター追跡調査を新型コロナ対策の柱として位置付けてきました。しかし全国的な追跡調査はスムーズに進みませんでした。ボトルネックは何だったのでしょうか。

小坂 保健行政におけるICT利用の遅れです。国・都道府県・保健所からなる保健行政の多くで,ICTの整備が不十分でした。医療機関からの報告や積極的疫学調査に関する一連の業務は手作業が中心であり,中でも情報集約を担う保健所が手一杯になってしまったのです。

――保健所に掛かる負担の大きさは,報道により大きく注目されました。流行初期の20年3月から最初の緊急事態宣言が解除された5月にかけて,保健所はどのような状況でしたか。

小坂 深刻な人手不足に陥っていました。当初は発熱相談の対応だけでも手一杯の中で,医療機関からの報告や入院の手配も行う必要がありました。加えて当時,発熱相談は電話を介したアナログ対応でした。コールセンターの窓口では,新型コロナの相談とは関係ない行政の批判や個人的な心配といった話に時間を割かれます。担当した職員の中にはバーンアウトする方々も多く出ました。

――保健所での患者情報の集約はどのように行われていたのですか。

小坂 患者情報の大部分を手書き資料で管理していました。医療機関がFAXで送った患者情報を保健所が感染症サーベイランスシステムのNESID(感染症発生動向調査,註1)に手入力していました。医療機関では手書きの手間が,保健所では情報入力の手間が掛かっていたのです。またFAXが故障してすぐにデータを報告できなかった事例もありました。もちろん陽性者の氏名や年齢などの患者情報の管理にExcelなどの電子ファイルは使っているものの,流行の大きな波が来ると,当時の行動や接触者などに関するより細かい聞き取り情報は手書き資料で管理していたところも少なくなかったと思います。

――対策班でのクラスター解析には,細かい患者情報もデータとして必要なはずですよね。

小坂 ええ。現在は既に法律が変わったのですが,そもそも患者情報は報告しても地域や施設ごとにまとめたクラスター情報として国に共有する仕組みがありません。もし仕組みがあったとしても,感染者の増加とともに手が回らなくなっていたでしょう。

ICT活用の遅れは自治体だけではなく,国も同様です。セキュリティを重視するあまり,厚労省のインターネット回線には省内のPCからしかアクセスできませんし,統計解析ソフトをインストールすることさえ許されませんでした。行政の方は自分のPCでオンライン会議もできません。行政におけるICT活用の遅れを象徴しています。

デジタル化を阻む個人情報保護の壁

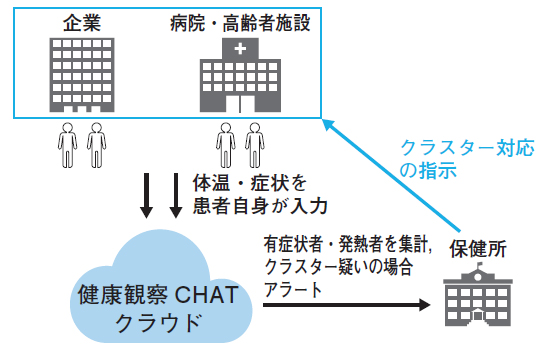

小坂 すぐにデジタル化の必要を感じさまざまなアプリを開発してもらいました。2011年の東日本大震災の時に,東北でICTに関する震災支援をしてくれた富士通のチームがそのまま協力してくれたのです。さらに国難への対応のため無料でいいと。その一部を,長崎県のクルーズ船(コスタ・アトランチカ号)でのクラスター対応のため当時長崎大にいた山藤栄一郎先生(現福島医大)が発展させたのが,健康観察CHATです(図)。患者や体調不良者自身が情報を入力することで医療機関と保健所の情報入力の手間を減らし,負担の軽減を図りました。さらにクラスター追跡を効率化できる利点があります。

患者が入力した体調や症状を,健康観察CHATのクラウド上で自動かつリアルタイムに集計する。保健所は集計データを閲覧し,必要に応じてクラスター対応の指示をする。

――利点を具体的に教えてください。

小坂 新型コロナ感染疑いの人と陽性者の早期把握ができる点です。濃厚接触者や陽性者の健康観察などにも使えて,本人が入力した体調に関する情報はクラウド上で自動かつリアルタイムに集計されます。新型コロナ感染が疑われる体調不良者が特定の施設に集中していれば,新型コロナに感染しているかをすぐに抗原検査キットなどで確認し,クラスターが発生したかどうかの判断が可能です。

利用者にとっても,アプリをダウンロードする必要がなく,手持ちのデバイス上でQRコードやURLからアクセスできる手軽さが魅力です。15個ほどの観察項目に対する選択制での回答で,自身が新型コロナ疑いかを1分ほどで把握できます。閲覧するのは保健所など一部に限られているので,メンタルの不調なども安心して入力できます。

――20年3月初め,すなわち国内での感染拡大が本格化する前に完成していたにもかかわらず,これらのシステムは全国に広がりませんでした。なぜ導入に至らなかったのでしょう...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小坂 健(おさか・けん)氏 東北大学大学院歯学研究科/災害科学国際研究所 教授

1990年東北大医学部卒。95年東大大学院医学系研究科修了。国立感染症研究所主任研究官,米ハーバード大公衆衛生大学院客員研究員Takemi Fellow,厚労省老健局老人保健課課長補佐を経て2005年より現職。20年2月23日,西浦博氏(当時北大)からの要請を受け,発足当初よりクラスター対策班に参画。対策班内部でのICTの利用を進め,対策班内での関係者同士のハブとなる役割を果たしながら,現在も新型コロナの対策に奮闘する。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。