FAQ

日常診療に漢方薬を取り入れよう

患者や医療者のFAQ(Frequently Asked Questions;頻繁に尋ねられる質問)に,その領域のエキスパートが答えます。

寄稿 三潴 忠道

2021.11.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3444号より

医学教育分野別評価基準やWHO(世界保健機関)による疾病分類ICD-11にもその考え方が取り入れられている漢方医学。漢方薬は今では医療に欠かせない存在で,臨床医の8割以上が処方しているほどです。慢性的な症状への適用が注目されがちな漢方薬ですが,実はその効果を最も大きく発揮する場は急性期医療です。救急やプライマリ・ケアなどの現場でも大いに役立つ1)ため,研修医も日常診療で活用できます。また,心身を区別しない全人的視点を持つ漢方医学の考え方は,患者のQOL改善にも役立ちます。そこで本稿では,西洋医学と漢方医学の特性の違いとともに,初心者でも漢方薬を上手に活用するためのコツをご紹介します。

FAQ 1

西洋医学における診療と漢方診療との病態把握の考え方や治療方針の主な違いは何ですか?

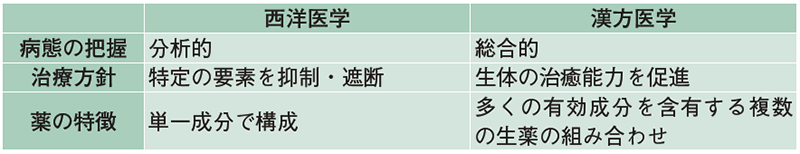

西洋医学における診療では,身体の部位,臓器,細胞,遺伝子と細かく分析した上で,病原菌やウイルスを排除する薬剤(抗菌薬など)を用いるといった,生体にとって不都合なメカニズムを抑制あるいは遮断する治療方針を採ります。つまり西洋医学の薬の多くは,「抗」や「ブロック」といった対抗的な役割を果たします。

一方の漢方診療では,全身的な生体の反応状況,すなわち患者の漢方医学的な病態(=証)を診断し,証に応じて生体反応を援助する漢方薬を選択します。例えば生体反応が盛んで熱産生も十分または過剰な病態(=陽証)では,生体に多少の負荷をかけてでも病因を排除する,あるいは過剰な反応を弱めて熱を冷ます漢方薬を用います。反対に,慢性的に生体機能が低下して熱の産生が不足し自他覚的に冷え症状が出現した状態(=陰証)では,生体を温めて機能を賦活する成分を含む漢方薬を用います。

また,インフルエンザなど急性の感染症の初期で患者が発熱し悪寒を感じていれば,麻黄湯のように熱産生を援助する薬を処方します。生体が体温を上昇させることで免疫能を高めようとしていると判断し,足りない熱の産生を補うためです。適切な処方薬を服用すれば悪寒が去った後に発汗し,早期に解熱へと向かいます。このように,漢方薬は患者の反応状況を考慮し,生体反応を介して生体の治癒能力を促進させるのです。

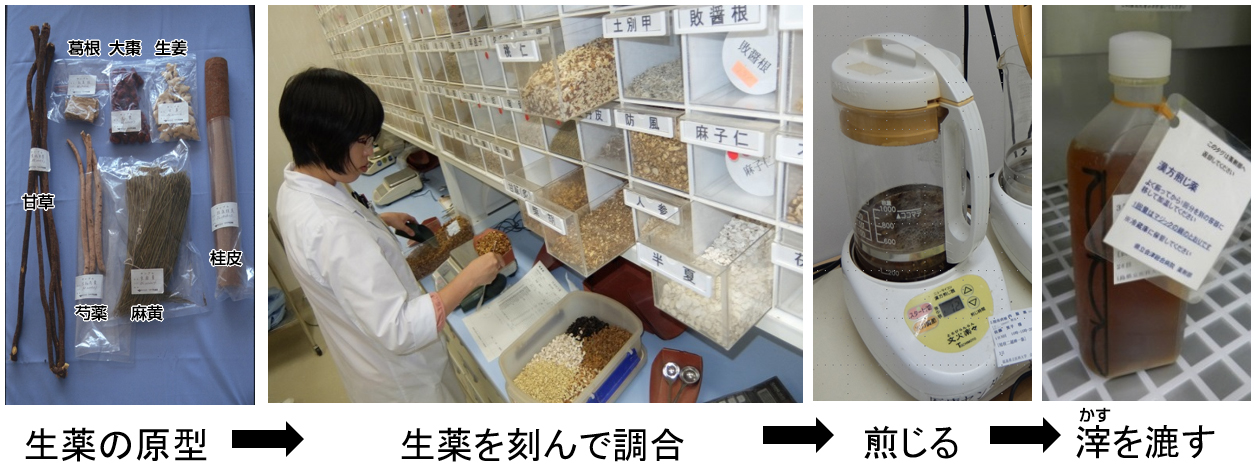

さらに薬の成分にも違いがあります。西洋医学で用いる薬のほとんどが単一成分で構成されるのに対して,漢方薬を構成する生薬は植物を中心とした天然物ですから,それぞれが多くの有効成分を含有しています。さらに生薬を単独で用いることは少なく,複数を組み合わせた方剤(約束処方といえます)を用います。例えば麻黄湯は4種類,小柴胡湯や葛根湯は7種類の生薬から成ります(写真)。

漢方薬は刻んだ生薬を調合して,煎じ,ろ過した液体(=湯液)である。漢方製剤(エキス剤)はこの液体を乾燥させた粉末で,原則,湯のみ半分程度の白湯に溶かして服用する。漢方内科の外来や入院病棟では漢方本来の生薬を用いた湯液診療を行うことが多い。

Answer

西洋医学は分析的で,個別の要素に対して一つひとつ対抗するアプローチが主流です。翻って漢方医学は病態の把握の仕方も使用する治療薬も総合的で,生体反応を援助する治療を行います(表1)。

FAQ 2

漢方医学では1000年以上も前の古典と同じ薬を使用していますが,現代でも本当に通用するのですか?

漢方製剤(エキス剤)の半数以上は,古代からの経験を基にして約1800年前...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三潴 忠道(みつま・ただみち)氏 福島県立医科大学 会津医療センター漢方医学講座 教授

1978年千葉大医学部卒。82年富山医薬大(現・富山大)病院和漢診療部,92年飯塚病院漢方診療科部長。2013年より現職。近著に『はじめての漢方診療十五話 第2版[WEB動画付]』『はじめての漢方診療ノート 第2版』(いずれも医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![はじめての漢方診療 十五話[WEB動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8416/2788/8744/110303.jpg)