最期の瞬間まで特養で暮らす

高齢者を支える看護の形

対談・座談会 伊東 美緒,池崎 澄江,木村 哲之

2021.08.30 週刊医学界新聞(看護号):第3434号より

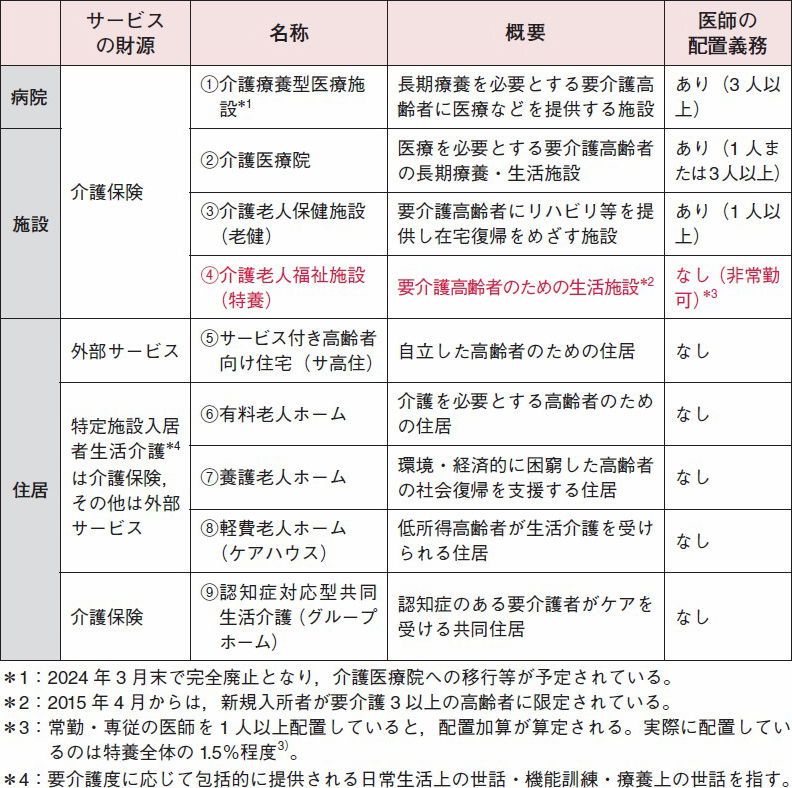

介護分野をめぐる状況が現在,大きく変化している。2000年と比較して2019年では要介護・要支援認定者が3.0倍,在宅・施設サービス利用者は3.3倍にまで増加した1)。施設のうち現在最も入所者数が多いのが介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・以下,特養)(表)だ。

さらに地域包括ケアシステムが推進される近年,高齢者が住み慣れた場で最期まで過ごすための支援も進められている。入所者にとって「第2の家」である特養では,他の高齢者向け施設に先駆けて施設内看取りが実践されてきた。結果,特養を含む「老人ホーム」(註1)での死亡者数は急速に拡大し,この10年間で約3.2倍となった2)。

急性期の病院へ一時的に入院となる特養入所者も今後増えていく中で,病院看護職がその実態を知る意義は大きい。高齢者を支える場で求められる看護職の使命とは何か。看護研究者および施設長として特養にかかわる3氏が議論する。

池崎 高齢者向け施設での看取りについて実地調査などを行っている私は,福祉や施設の関係者とお会いする機会が多く,今日木村先生とお話しするのを楽しみにしていました。ケアハウスや特養などさまざまな施設の施設長を経験されてきた木村先生から,数ある高齢者向け施設の中で特養がどのような位置付けか,お話しください。

木村 特養は,1963年に老人福祉法に基づいて創設された福祉施設です。当時は,主に身寄りがない高齢者のための施設でした。その後介護保険制度が開始された2000年を機に,介護保険施設の1つとして位置付けられました。介護保険施設には,特養の他に介護療養型医療施設と介護老人保健施設,2018年からは介護医療院も含まれます(表)。これらは元が医療機関なのに対し,特養は創設当初から終身利用が可能な居住施設であることが特徴です。

池崎 特養は,施設数や入所者数も増加の一途をたどっています。

木村 ええ。多様な施設形態の中でも入所者数が約62万人3)と最大です。最期まで入所し続けられる生活施設である点,医療外付け型のため利用費が安価である点などから需要が高く,大都市部では1000人以上の待機者を抱える施設も存在します。一方で,過疎地域においては高齢者の数そのものが減少しているなど,二極化の傾向も見られます。

池崎 入所者数の増加に伴い,特養に勤務する看護職の数も増加傾向にあります。日看協の調査4)によると,2019年時点で9年前の約1.3倍に当たる4万2950人の看護職が特養に就業しています。しかしこれは看護職全体の約2.7%に過ぎず,特養看護職はまだまだ少数派です。病院看護職の中には,特養でどのような看護が行われているか,実態をよく知らない方も多いのではないでしょうか。そこで本日は,特養の特性に沿って,求められる看護の形を紹介したいと思います。

「縁の下の力持ち」としてオーダーメイドの看護を実践する

池崎 かねてより全国の高齢者向け施設・病院で認知症ケアを中心に観察調査を行っている伊東先生から見て,特養が病院と大きく異なる点とは何ですか?

伊東 人員配置基準とそれに伴う看護職と他職種との関係性,および求められる看護職の役割が異なります。

池崎 病院と特養では人員配置にどのような違いがあるのか,お聞かせください。

伊東 看護職は病院ではマジョリティですが,特養においてはマイノリティです。中規模以下の施設では,出勤する看護職が1人という状況も珍しくありません。80人以上の入所者を抱える大規模な施設であれば同じ時間帯に2~3人の看護職が勤務する場合もありますが,いずれにせよ職員の大半を占めるのは介護職。さらに看護職の配置義務がない夜間は,介護職から電話を受けて対応するオンコール体制を取る施設がほとんどです5)。

池崎 独立性を持って仕事をすることが求められるのですね。

伊東 ええ。配置を義務化された唯一の常勤医療職として,健康状態を含めたアセスメントを行います。さらに,介護職,リハビリ職,栄養士,歯科衛生士,生活相談員,そして施設長などあらゆる職種と幅広くコミュニケーションを取ることも大切です。

池崎 中でも重要なのが,介護職とのコミュニケーションでしょう。個々の入所者の生活をよく知る介護職からの情報は,看護職がアセスメントする上で欠かせないからです。木村先生が施設長として期待する看護職―介護職の関係性とはどのようなものですか?

木村 二人三脚で協力し合う間柄です。特養では,褥瘡予防や誤嚥予防など入所者の日常的な心身のケアを看護職と介護職とが一緒に行います。業務に重なる部分が大きいため,チームとなってケアを行うことが大切なのです。しかし職能の違いからか,現場ではこの両者の間に溝ができやすいようです。

池崎 理想の関係性に近付くためには,どうすればいいのでしょうか。

伊東 病院での体制を看護職―介護職間に適用しないことです。病院では,“医師の指示に基づいて診療の補助を行う”ため,看護職は医師に報告し,指示を得ます。しかし特養において看護職は介護職に指示を出す存在ではありません。介護職から日々の生活ケアにおける情報を得て,その情報をケアの方針に反映させ,多職種で共有し,実践につなげる必要があります。

池崎 伊東先生は,どのような特養看護職の在り方が理想だと考えますか?

伊東 「縁の下の力持ち」です。認知症ケアや看取りのスキルが高い特養看護職は,自分たちの看護を「普段は表に出ない存在」と語ります。平時は介護職と二人三脚で入所者の生活を支え,緊急時となれば医療職としての力を発揮する特養看護職こそが,他職種と良好なパートナー関係を築く上での理想像といえるでしょう。

池崎 次に,特養で求められる看護職の役割とはどのようなものですか。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

伊東 美緒(いとう・みお)氏 群馬大学大学院 准教授 老年看護学

1995年千葉大看護学部卒。2008年東京医歯大大学院博士課程修了。保健師,博士(看護学)。東京都健康長寿医療センター研究所研究員などを経て,19年より現職。専門は認知症ケア。共著に『ユマニチュードと看護』(医学書院)。

池崎 澄江(いけざき・すみえ)氏 千葉大学大学院 教授 健康増進看護学

1995年東大医学部保健学科卒。看護師としての勤務ののち,2003年同大大学院博士課程修了。保健師,博士(医学)。慶大医学部医療政策・管理学助教を経て,12年より千葉大に勤務。21年3月より現職。専門は医療管理学・老年看護学。

木村 哲之(きむら・さとし)氏 特別養護老人ホーム 双葉陽だまり館 施設長

1990年茨城大教育学部卒。中学美術教諭として8年間勤務後,98年に社会福祉法人愛の会に転職。ケアハウスや特養の施設長,法人本部長等を経て,2021年5月より現職。17年~21年5月全国老施協副会長,17年より茨城県老施協会長。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。