『ペスト』に見るマスク着用の始まり

1899~1900年,大阪・肺ペストクラスターと医師の遺言

寄稿 住田 朋久

2021.04.05 週刊医学界新聞(通常号):第3415号より

予は職務上この悪疫に感ず〔感染した〕。死はもとより期するところなり。本病は患者の呼気より伝染するものたるを信ず。将来該患者に接すものよろしく覆面して口鼻を覆い,かつ時々消毒薬の吸入を施し,これが感染を防ぐべし。

――若林啓,1900年1月2日没,享年44(国立国会図書館デジタルコレクション)

1900年1月1日の昼過ぎ,大阪・桃山病院に若林啓が運ばれた。陸軍の大阪鎮台病院で看護長を務めた後に開業医となった若林は,往診した患者の家で肺ペストに感染した。冒頭の言葉は,若林が親友でもある医師・平田大三に桃山病院で語ったものであり,『増補再版 ペスト』という本に収められている(153-4頁)。

北里柴三郎校閲,石神亨纂著として丸善株式会社書店(現・丸善出版)から刊行された『ペスト』は,史上初めて日本でペストが流行し始めた直後の1899年12月に刊行され,その4か月後の1900年3月に約3倍の分量で再版された(定価は各40銭,50銭)。

追加されたのは,1899年11月から1900年1月にかけて神戸と大阪で流行したペストの記録と,1899年10月にドイツで開催されたペスト会議の報告である。初版部分はほぼそのまま再印刷されているが,そこで新たに登場したのが,今で言うマスクである。

明治のマスク「レスピラートル」

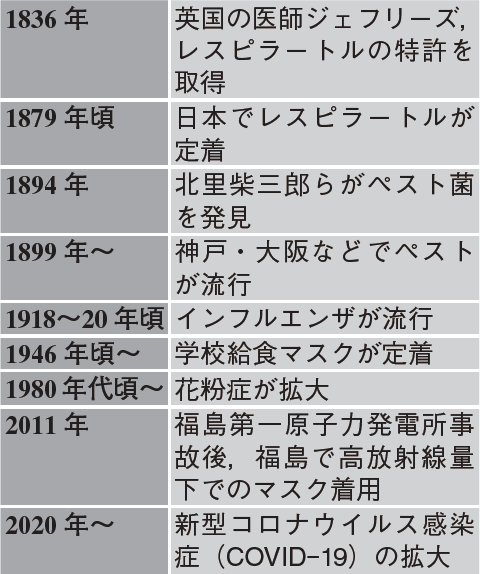

2020年以来,世界の多くでマスクの着用が義務付けられるに至った。この点で日本は例外だが,歴史的にも多彩なマスク文化を育んできた(表)。

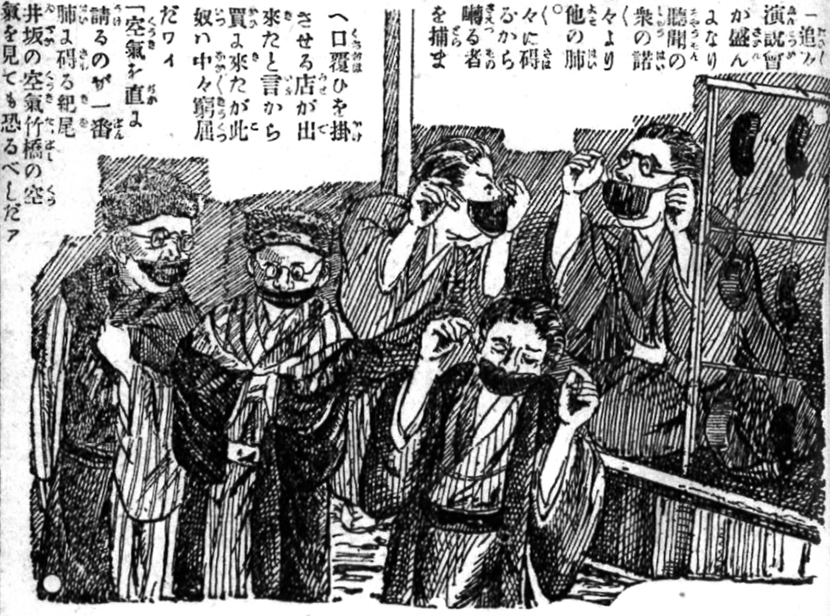

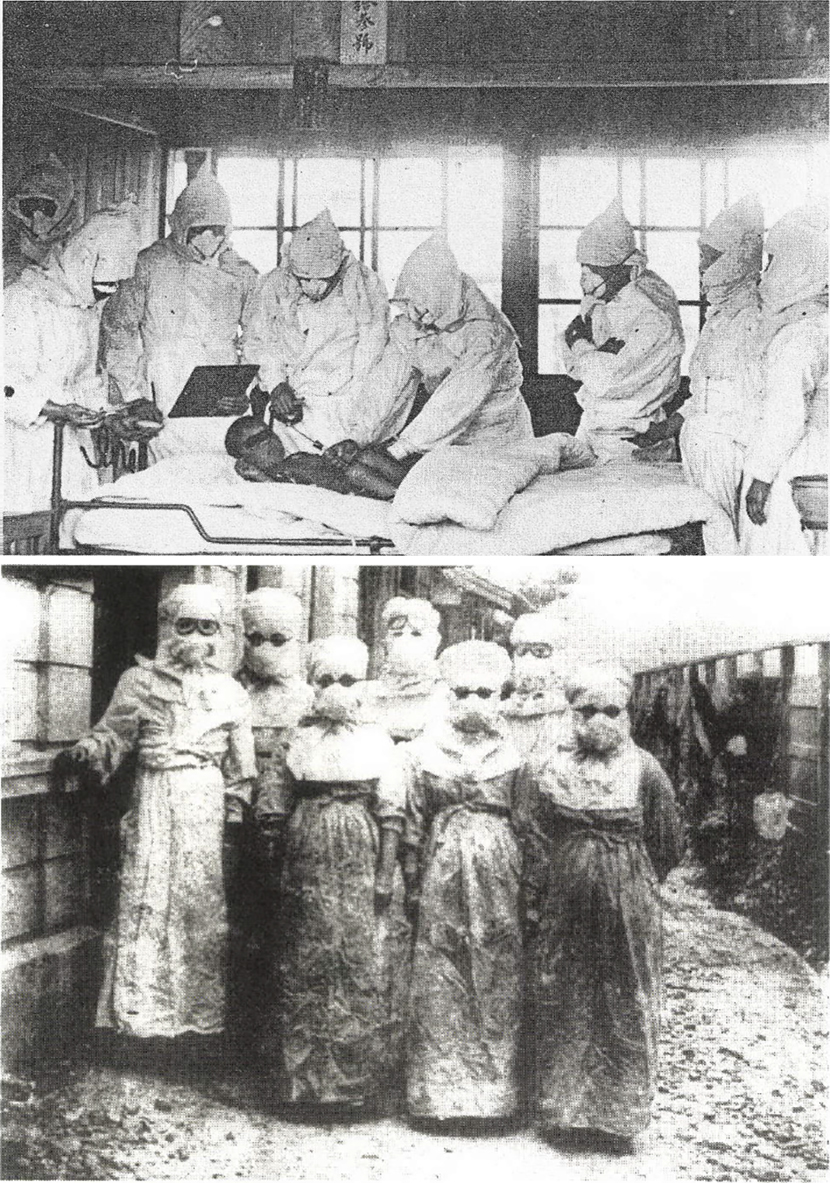

鼻口を覆うものは古くからさまざまな場面で用いられていたが,明治維新後,1870年代後半までに東京などの都市では英国由来の「レスピラートル(respirator)」が見掛けられるようになった(図)1)。ただし,医療従事者が着けるものとは考えられていなかった。世界的にも外科の手術室でマスクが用られるようになったのは1897年,ドイツ・ブレスラウ(現在はポーランド・ヴロツワフ)のヨハン・フォン・ミクリッツ=ラデッキーからである(写真1)。

手術室の外でマスクが用いられた例としては1910年頃の満洲ペストが有名だが,既にその10年ほど前の大阪ペストでマスクが現れていた(写真2)3)。

上(222頁)は1900年頃,下(98頁)は1905年頃の撮影か。

大阪で1899年に広がった肺ペストクラスター

ペストの多くはノミなどを媒介として感染する腺ペストや敗血症型ペストであるが,そこから飛沫を通じて人から人へと感染していく場合がある(肺ペスト)。1896年からペストが流行していた台湾では,肺ペストは数パーセント程度(軍医2人を含む)と少なかったが,1899年末からの大阪での流行では,ペストで亡くなった40数人のうち約3分の1(14人)が肺ペストに感染し,クラスターとなった4, 5)。

潜伏期間は3~5日程度と短く,全員が特定されている。金巾製織に勤める13歳...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

住田 朋久(すみだ・ともひさ)氏 慶應義塾大学文学部 訪問研究員

2013年東大大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学(科学史・科学論)。東大特任研究員,丸善出版,東京大学出版会などを経て,20年より科学技術振興機構研究開発戦略センターフェロー。21年5月の第68回日本科学史学会年会でシンポジウム「個人衛生としての感染症対策の歴史」を企画している。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。