コロナ禍の自殺問題

今こそ,医療者に求められる視点とは

対談・座談会 本橋 豊,金 吉晴

2021.04.05 週刊医学界新聞(通常号):第3415号より

本橋 COVID-19は本邦の自殺問題をあらためてクローズアップしました。一般に大規模災害の後には被災者のメンタルヘルスが悪化し,自殺者数が増加することが知られています。感染症パンデミックも一つの災害(クライシス)ととらえられるのではないでしょうか。

金 はい。感染拡大の影響は医療以外の広範囲に現れるため,災害対応とも似た面があります。ただ,コロナ禍のメンタルヘルス問題は通常の大規模自然災害と異なる点があります。

本橋 それは何でしょうか?

金 社会不安の増大と雇用環境の悪化です。感染への不安と経済的困窮がメンタルヘルス上の大きなリスクファクターになり得ます。さらに,感染症の影響で強いストレスを受けた人の範囲を明確に特定できない。これが大きな課題です。

本橋 2020年の自殺者は2万1081人で,2019年の2万169人を上回りました1)。COVID-19の影響を何らかの形で受けた方も数多く含まれていると考えられます。

金 感染者や感染リスクの高まった方は医療機関にある程度把握されます。しかしパンデミック下では,じわじわと襲ってくる目に見えない不安に苦しむ方が確実に存在するわけです。

本橋 感染に対する疑心暗鬼から偏見や差別,風評被害も問題となりました。

金 大きな不安と不確実性を伴う脅威は,リスク認知に影響を与えるとされます。似た状況に放射線災害があります。目に見えない上,生命を脅かす恐怖という点が共通しています。そのために,東日本大震災の原発事故後には風評被害や,避難した被災者へのいじめが社会問題となりました。

本橋 COVID-19パンデミックを受け,WHOも社会的スティグマの防止と対処のガイドラインを作成し警鐘を鳴らしています2)。さらにパンデミックは経済危機も引き起こしている点で影響は甚大です。

金 2008年のリーマンショックは失業や職業的アイデンティティが崩れた影響によるメンタルヘルスの影響が課題となりました。COVID-19は一部の人々の心理的・社会的結びつきを脆弱なものにした上に,雇用環境の悪化をももたらしている。それによってメンタルヘルス上のハンディを抱えていた人々の心理的負担が増大し,最悪の場合自殺に至ってしまうと考えられます。過去にない影響の広がり方と深刻さに強い危機感を持っています。

なぜ,パンデミック直後の4月に自殺者数が減少したのか

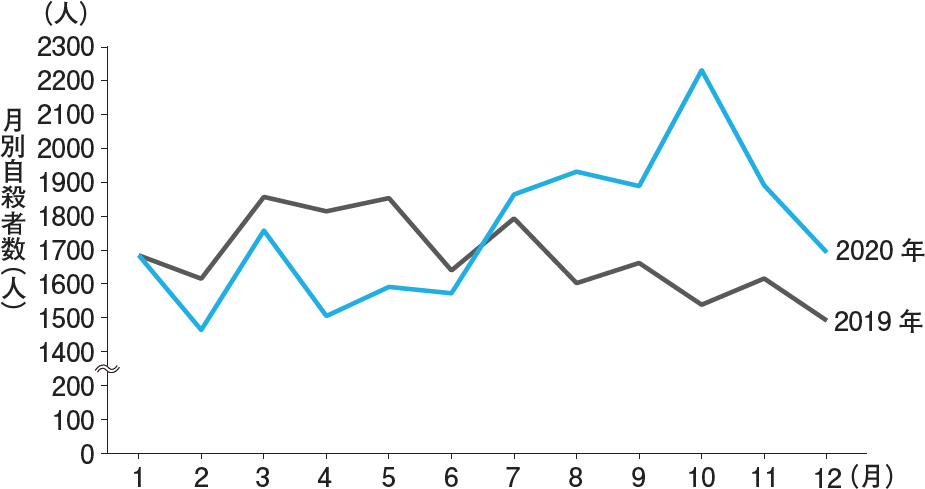

本橋 コロナ禍における自殺問題の議論では,先入観による誤解もしばしば見受けられます。例えば,「社会的接触制限によってうつの患者が増えた結果,自殺者が増加した」などです。4~5月の緊急事態宣言下では自殺者数は減少しており(図),「外出自粛によって自殺者数は減少した」というのがデータの示すところです。

2020年4~6月の自殺者数は2019年に比べ減少。その後,7~11月に大きく増加した。

一方,臨床ではCOVID-19による不安や孤独で受診者が増えたと実感する方もいるでしょう。自殺者数が増加した「原因」と感じるかもしれません。金先生は精神科外来の現状からどう受け止めていますか。

金 私の個人的な臨床経験では,感染リスクへの過剰な不安を抱えた人が確かにいます。けれども自分の受け持ち患者が皆,目に見えて悪化したかというと必ずしもそうではない。在宅勤務になったおかげで,通勤のストレスや職場で受けていたハラスメントがなくなり,状況が好転したと話す患者さんもいるからです。自殺問題を議論する際は背景要因を科学的に見る必要があるでしょう。

本橋 おっしゃる通りです。個人的な印象を集団にまで普遍化することで,合成の誤謬や選択バイアスなどの問題が生じる可能性があるため,データに基づいた議論が必要です。

金 自殺者数について疫学的な観点からどのような動向が見られますか。

本橋 2019年と2020年の自殺者数を月別に見た大きな特徴は,3月下旬まで増加傾向にあった自殺者数が4~6月に減少したことです。

金 緊急事態宣言下で外出自粛や移動制限が呼び掛けられた時期に減少が見られたわけですか。どう解釈すればよいでしょう。

本橋 この時期,完全失業率が増加したにもかかわらず自殺者数が減少した理由に,社会的不安の増大と社会的努力の可視化が影響したと私は考えています3)。

金 大規模災害の直後,社会的不安が急激に増大すると一時的にストレスが減じ,自殺者が減少するとされます。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも発災直後に同様の現象が認められました。コロナ禍の今回も同様の現象が見られたと。

本橋 ええ。社会的な不安の増大による自殺者の一過性の減少を「社会的不安仮説」と私は呼んでいます。

社会的不安の定量化にGoogle Trendsによる「コロナ」の検索数が代理変数になると考え,日別自殺者数との変動の相関を分析しました。その結果,「コロナ」の検索数が増加した時期に一致して日別自殺者数の減少が見られたのです3)。3月下旬に東京都知事の「ロックダウン」発言と著名人のCOVID-19関連死等によって,社会的不安が急速に高まったと推測しています。

金 社会的不安が認知に影響を与え,自殺を抑制する方向に働いたわけですね。

本橋 その通りです。漠然とした不安(vague anxiety)に対し社会的不安(collective anxiety)は,社会全体の危機が明確に感知(perceive)された状態と言えます。4~6月はまさに,社会全体で不安が共有される事態に陥ったと見るべきでしょう。

金 外出自粛をはじめ,政府による施策も自殺者数の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

本橋 豊(もとはし・ゆたか)氏 厚生労働大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター センター長

1980年東京医歯大医学部卒 ,同大大学院医学研究科修了。秋田大医学部教授・医学部長などを経て2016年国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺総合対策推進センター長。20年より現職。09~10年内閣府本府参与。専門は公衆衛生学,地域における自殺予防。秋田大自殺予防研究プロジェクトの中心となり,秋田県の自殺予防対策にかかわった。

金 吉晴(きん・よしはる)氏 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 所長

1984年京大医学部卒。95年英ロンドン精神医学研究所在外研究員を経て,2002年国立精神神経医療研究センター成人精神部長,19年より現職。PTSDの病態解明と治療法開発,自然災害における心理対応などに取り組む。96年の在ペルー日本国大使公邸人質占拠事件での医療活動に対して07年厚労大臣表彰。日本トラウマティックストレス学会理事・編集委員長など役職多数。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。