災害時の障害者に対する福祉的支援の在り方

寄稿 北村 弥生

2021.03.01 週刊医学界新聞(通常号):第3410号より

障害者にとっての災害時避難の課題には,危険や警報を感知しにくいこと,移動しにくいこと,変化に適応しにくいことが挙げられる。また多様な理由により防災マニュアルを読めないことや防災訓練に参加できないことが障害者の災害準備を妨げている1)。

障害者はどのような避難所生活の課題を抱えているのか

障害者における避難所生活の課題は阪神・淡路大震災で注目された。例えば,車いす利用者は避難所となる体育館の入口の段差で自由に出入りできず,体育館内では通路幅が確保できないため身動きできない。小学校には車いすで使用できるトイレが少ない。聴覚障害者はアナウンスを聞き取れず,声掛けに応じにくく他の避難者から誤解を受けることがある。視覚障害者は掲示が読めず毎日変化する環境を認知しにくい。知的障害者と精神障害者は雑踏が苦手なために避難所に入れず独特の言動により疎外感を味わう。

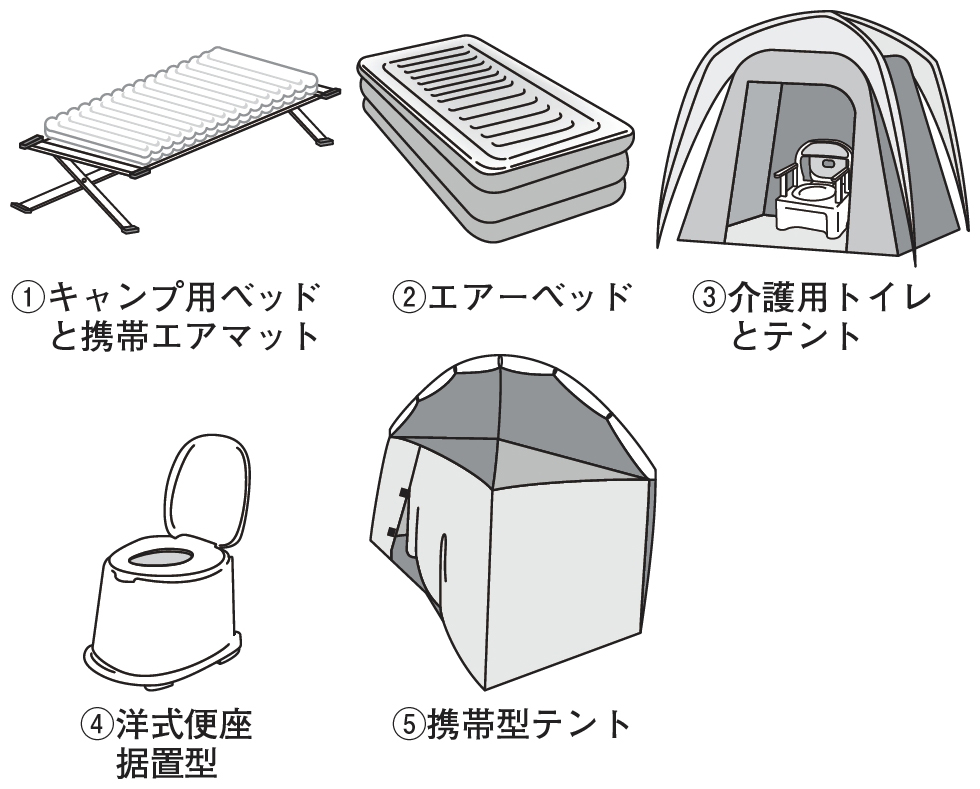

福祉施設や特別支援学校に環境の整った福祉避難所を開設する意味はある。しかし特に初動では,一般の避難所や在宅避難での困難を減らす環境への配慮の整備を共生社会としてめざしたい。そのために図2, 3)に挙げた物品が役立つ。また障害者自身も災害ボランティアに登録し,避難所の設営と運営の準備にかかわることを勧めたい。

③:入口にカーテンなどを追加することでプライバシーを保てる。④和式便座から洋式便座に切り替えることで使用しやすい。⑤:小型に折りたためる。

支援者が対応可能な災害時の障害者支援

医療・福祉機関や医薬品メーカーが災害時に通常のサービスができない場合の対策については,医療者・福祉職者等の支援者から障害者に対する情報提供が重要である。加えて支援者自身が災害準備を進めることで,経験に基づく助言や支援を行えるようになる。支援者は障害者に対して以下のように準備を促してもらいたい。

第1に,医薬品の2週間分の備蓄。阪神・淡路大震災や東日本大震災では特にオスト...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

北村 弥生(きたむら・やよい)氏 国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害福祉研究部 社会適応システム開発室長

1990年東大大学院医学系研究科修了。博士(医学)。米ハーバード大比較動物学博物館,自治医大を経て現職。国立障害者リハビリテーションセンター個人ページ:http://www.rehab.go.jp/ri/departj/fukushi/kitamura/

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。