腸内細菌叢と循環器疾患の関連

冠動脈疾患発症予測と動脈硬化予防への期待

寄稿 山下智也

2018.12.24 週刊医学界新聞(通常号):第3303号より

代謝物でつながる腸内細菌叢と循環器疾患

腸内細菌叢とさまざまな疾患との関連が明らかにされており,循環器疾患においても,その発症予測法への応用や治療標的として注目されている。腸内細菌は主に代謝と免疫への影響を介した生体作用により宿主(ヒト)のホメオスタシス維持に関与し,さらに疾患発症にも関連すると考えられている。

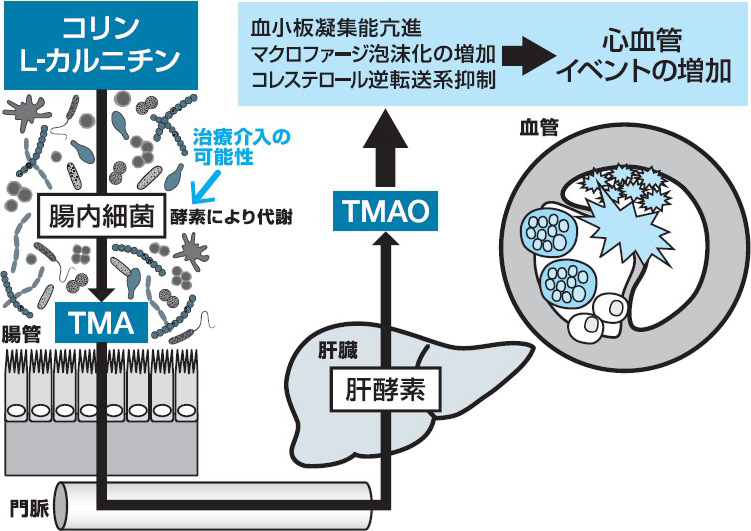

循環器領域で最も有名な腸内細菌関連研究は,コリンやL-カルニチンの腸内細菌関連代謝物であるトリメチルアミン-N-オキシド(trimethylamine N-oxide;TMAO)に関するものである。卵,チーズ,エビ,肉などに含まれるコリンやL-カルニチンは腸内細菌の酵素によってトリメチルアミン(trimethylamine;TMA)となる。TMAは腸管から吸収され,ヒトの肝臓の酵素によって代謝されてTMAOとなる(図1)。臨床研究で,TMAOの血中濃度が高いほど心血管イベントの発症が多いことや,心不全の予後が悪いことが示されている1, 2)。TMAOは,動脈硬化巣における脂質成分蓄積に重要なマクロファージの泡沫化を増加させることと末梢から肝臓へのコレステロール逆転送系を抑制することで動脈硬化の形成を促進する。さらに血小板凝集能を亢進させることにより動脈硬化粥腫破綻の際の血栓性閉塞の可能性を上昇させ,心血管イベント増加に関与する。すなわち,腸内細菌が代謝物の産生を介して動脈硬化の悪化に関与することが示され,逆に腸内細菌叢への介入が動脈硬化性疾患の予防戦略になり得ることを示唆している。

コリンとL-カルニチンの腸内細菌代謝物トリメチルアミン(TMA)が宿主(ヒト)の肝酵素によりトリメチルアミン-N-オキシド(TMAO)に代謝される。TMAOは心血管イベントの増加と心不全の増悪に関係すると示されている。

循環器領域における腸内細菌叢研究の現状

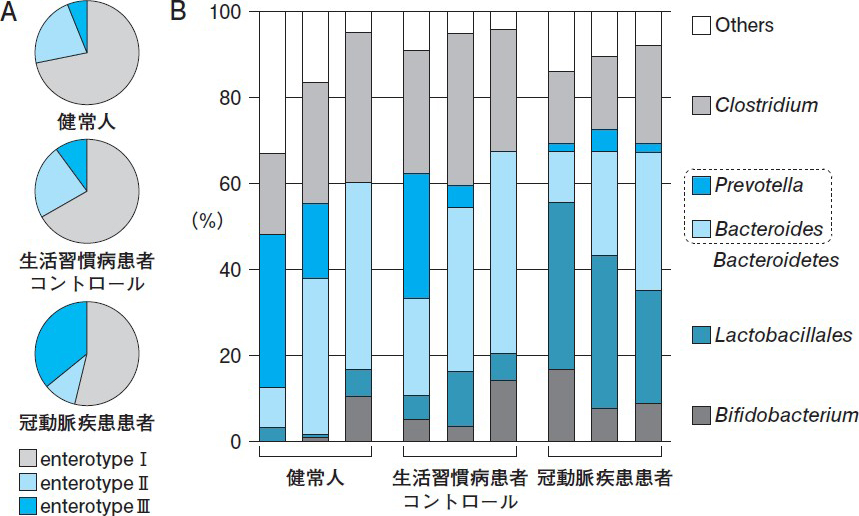

ヒトの腸内細菌叢を糞便の優位菌によって3種類(enterotypeと言われる3型)に分類できるという報告がある3)。Bacteroides属が優位なenterotype I,Prevotella属が優位なenterotype II,Ruminococcus属が優位なenterotype IIIだ。その後の報告では,必ずしもこの分類で全てが処理できるわけではなさそうだが,このような分類が完成すると,健常人と患者の腸内細菌叢の差異を比較検討する臨床研究が容易になる。われわれの研究では,冠動脈疾患患者でenterotype IIIが多いことがわかり(図2A),脳梗塞・頸動脈狭窄の患者でも同じ傾向が示されている。

A.腸内細菌叢を3種類のenterotypeに分類すると,冠動脈疾患患者ではRuminocouccus属が優位なenterotype Ⅲが多かった。B.冠動脈疾患患者ではLactobacillales目が多く,Bacteroidetes門(Bacteroides属+Prevotella属)が少ないという特徴が認められた。

われわれは,循環器内科病棟に入院した冠動脈疾患患者にご協力いただき,糞便の細菌叢のタイプをT-RFLP(terminal-restriction fragment length polymorphism)法という簡易な腸内細菌叢解析方法にて調査した。健常人や生活習慣病を持つコントロール患者と比較して,冠動脈疾患患者ではLactobacillales目の増加と,Bacteroidetes門(Bacteroides属+Prevotella属)の減少が特徴的であった(図2B)。

その後,中国の冠動脈疾患患者の腸内細菌叢メタゲノム解析の結果でも,Streptococcus属が増加し,Bacteroides属が減少しているという類似の結果が報告された5)。

われわれは16S rRNA遺...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

山下 智也(やました・ともや)氏 神戸大学大学院医学研究科内科学講座循環器内科学分野准教授

1993年神戸大医学部卒。2000年同大大学院修了 (医学博士)。米カリフォルニア大サンディエゴ校留学などを経て,14年より現職。循環器専門医・総合内科専門医。若手医師と一緒に,循環器疾患の診療と基礎・臨床研究を行っている。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。