ヒトマイクロバイオーム

人体に潜む,多様な微生物の世界をのぞく

対談・座談会 服部正平,大野博司,黒川顕

2018.12.24 週刊医学界新聞(通常号):第3303号より

腸内細菌叢をはじめとするヒトマイクロバイオーム(ヒト共生微生物叢,MEMO①)が近年,注目されている。次世代シーケンサーなどの技術革新でメタゲノム解析(MEMO②)が可能となり,多様かつ膨大な微生物群集の遺伝情報を「丸ごと」解析できるようになったためだ。マイクロバイオームには個人差や時間的変動があることが明らかになるとともに,生活習慣や抗菌薬などによるマイクロバイオームの乱れ「ディスバイオシス(dysbiosis)」と疾患の関連を示唆するデータも続々と報告されている。

治療・予防のターゲットとして期待が高まるマイクロバイオーム。黎明期から本分野をけん引してきた3氏が,さらなる進展に必要な研究基盤づくりを議論した(関連記事①,②)。

ヒトゲノムの次はヒトマイクロバイオームの時代

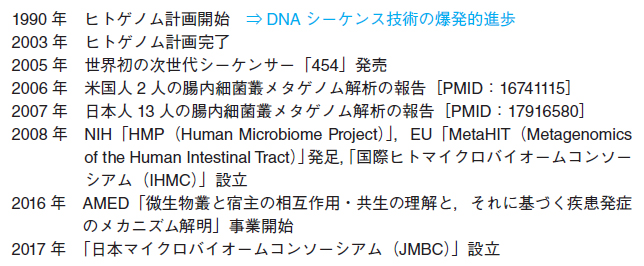

大野 ヒトマイクロバイオーム研究が本格的に始まったのは,2000年代に入ってからです(表)。私たち3人はこの分野の黎明期から,特に腸内細菌叢の研究にかかわってきました。

免疫学の研究者である私は2000年頃から腸管免疫に注目し,腸内細菌叢がヒトにどのようなインパクトを与えているのかを研究しています。

服部 私はゲノム生物学者として,ヒトゲノム計画に十数年取り組みました。この間,ヒトゲノムの全解読に向けてDNAシーケンス技術が爆発的に進歩しました。

ヒトゲノム計画が完了したのが2003年。次の研究対象として私は,腸内細菌叢に狙いを定めました。非常に多様な微生物がわれわれの体に共生し,しかも健康や疾患に関与する可能性がある。ヒトゲノム計画で培った知識や技術を活かすには絶好のテーマだと直感しました。

黒川 「ヒトゲノムの次はヒトマイクロバイオームの時代だ」。その信念のもと,2004年に私たちゲノム生物学者や微生物学者ら数人が集まって,国内でのマイクロバイオーム研究が動き出しました。私は服部先生と共に3年がかりで日本人13人の腸内細菌叢のメタゲノム解析を行い,その結果を2007年に報告しました(DNA Res. 2007[PMID:17916580])。

服部 2006年には米国の研究グループが世界初の腸内細菌叢のメタゲノム解析結果を報告していました(Science. 2006[PMID:16741115])。それに続く私たちの報告は,乳児から大人までさまざまな年齢,性別の13人の解析結果です。当時としては大規模かつ高精度なデータだと海外でも話題になりましたね。

大野 以来,十数年でマイクロバイオーム研究は大きく進みました。ヒトの健康や疾患への関与を示唆するデータが次々と出ています。社会の関心も高まり,一般書やテレビ番組でもマイクロバイオーム,特に腸内細菌叢は盛んに取り上げられています。

マイクロバイオームを疾患の治療・予防に活用する試みは数多くなされていますが,広く臨床に応用するにはさらなる基礎研究が必要な段階でしょう。本日は,マイクロバイオーム研究の現在地を整理するとともに,今後の進展に必要な研究基盤を考えます。

技術革新が開いたマイクロバイオームの世界

大野 従来の微生物学研究では一般的に,注目する微生物だけを増やす単離・培養のプロセスが欠かせませんでした。しかし,ヒトマイクロバイオームは膨大な数・種類の微生物から成り,全ての微生物を個別に培養して数や機能を調べるのは不可能です。さらには,実験室環境ではそもそも培養できない微生物も多いです。

服部 単離・培養のプロセスがネックだったマイクロバイオーム研究を飛躍的に前進させたのがメタゲノム解析技術ですね。これにより,サンプル中にどのような遺伝子を持った微生物がどれだけいるのかが,培養を経ずに解析できるようになりました。メタゲノム解析は,かつては研究の対象にできなかった難培養微生物までもとらえられる技術なのです。

黒川 次世代シーケンサーの登場も大きな進歩をもたらしました。膨大な遺伝情報を高速で解析できるようになったことで,解析の分解能が上がったからです。腸内に生息する多種類の微生物の中には,メジャーな種もいればマイナーなものもいます。解析できるデータ量が小さいとメジャーな種に隠れてマイナーな種の存在を見落とす懸念がありました。

大野 培養の壁に加え,多様性という壁がマイクロバイオーム研究を阻んでいたわけですね。メタゲノム解析や次世代シーケンサーの登場で,非常に多様で膨大な量の微生物がヒトの体に共生していることが説得力のあるデータとして示されました。氷山の一角しか見えていなかったマイクロバイオームの世界が,大きく開けたのです。

多様性を扱うサイエンスに必要な価値観は

大野 ヒトマイクロバイオームには多様な微生物が存在することに加え,その組成には個人差や時間的変動があることもわかってきました。これに注目し,疾患発症との関連を探る研究やマイクロバイオームへの介入による治療・予防法の開発が進んでいます。

黒川 特に腸内細菌叢については,消化器疾患(関連記事①)はもちろん,動脈硬化のような循環器疾患(関連記事②),アレルギー,糖尿病,自閉症,肥満など実にさまざまな領域で注目されていますね。

大野 欧米ではアジアと比較して難治性・再発性のClostridium difficile感染症が圧倒的に多く,それに対する糞便微生物移植が臨床応用されています。しかし,他の疾患については多くがまだ研究段階と言えるでしょう。また,さまざまな微生物種について特定の疾患発症に関与するとの報告がなされていますが,一般的な感染症のような直接的関与は見えていません。マイクロバイオームをターゲットとした治療・予防法の開発には高い期待がありながら,実現が難しいのはなぜでしょうか。

服部 マイクロバイオームのメタゲノム解析をすれば,必ず何かしらのデータは出ます。しかし,データの解釈が難しいのです。

例えば,ある肥満の人の腸内にAという細菌が多いとします。しかし,別の肥満の人の腸内にはAが見つからずBという細菌が多い,などはよくあることです。では,どちらかのデータが間違いかというと,そうではない。どちらのデータも事実であり,答えに多様性があるのです。

黒川 1000種以上の多様性を持つ集団同士を比較するので,一般的な統計学は適用しにくいです。また,全く同...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

服部 正平(はっとり・まさひら)氏 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科教授/東京大学名誉教授

1972年岐阜大工学部卒。79年阪市大大学院工学研究科修了,工学博士。同年より東亞合成化学工業(当時)の研究員として接着剤の研究に取り組む。その後,高分子化学の知見を生かしてDNAの研究を開始。ヒトゲノム計画に加わり,ヒト21番染色体の全解読に貢献した。北里大北里生命科学研究所教授,東大大学院新領域創成科学研究科教授などを経て,2015年より現職。理化学研究所生命医科学研究センターマイクロバイオーム研究チームリーダーを兼任。専門はゲノム生物学,メタゲノム解析。

大野 博司(おおの・ひろし)氏 理化学研究所生命医科学研究センター粘膜システム研究チームリーダー

1983年千葉大医学部卒業後,同大麻酔学教室に入局。91年同大大学院医学研究科修了,医学博士。独ケルン大遺伝学研究所,米NIH,千葉大大学院医学研究科助教授,金沢大がん研究所教授などを経て,2002年より理化学研究所勤務,18年より現職。AMED革新的先端研究開発支援事業「微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と,それに基づく疾患発症のメカニズム解明」プログラムオフィサー。専門は腸管免疫。腸管上皮で細菌・ウイルスなどの巨大分子抗原を取り込むM細胞の機能と分化のメカニズムを研究。

黒川 顕(くろかわ・けん)氏 国立遺伝学研究所生命情報研究センターゲノム進化研究室教授

1993年東北大理学部卒。同大修士課程にて火山の噴火をテーマにコンピュータシミュレーションに取り組んだ後,シミュレーションのアルゴリズムを生物学,環境科学に生かすべく,微生物の研究を開始。98年阪大大学院薬学研究科修了,博士(薬学)。90年代からゲノム解析に取り組み始める。東工大地球生命研究所教授などを経て,2016年より現職。微生物ゲノムの統合データベース「MicrobeDB.jp」を作成し,微生物の進化,微生物群集ダイナミクス,生命と地球の共進化をゲノムレベルで研究。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください

『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26

-

医学界新聞プラス

[第16回・最終回]1人でもできる手術トレーニング

外科研修のトリセツ連載 2025.06.30

-

医学界新聞プラス

[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……

『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10

-

医学界新聞プラス

[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?

『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25

-

医学界新聞プラス

[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?

『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05

最新の記事

-

#SNS時代の医療機関サバイブ 鍵を握る広報戦略にどう向き合うべきか

鍵を握る広報戦略にどう向き合うべきか対談・座談会 2025.06.10

-

対談・座談会 2025.06.10

-

Sweet Memories

うまくいかない日々も,きっと未来につながっている寄稿 2025.06.10

-

寄稿 2025.06.10

-

複雑化する循環器疾患患者の精神的ケアに欠かせないサイコカーディオロジーの視点

寄稿 2025.06.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。