- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第1回]はじめに

医学界新聞プラス

[第1回]はじめに

『「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』より

連載 藤沼 康樹

2024.06.07

「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド

マルチモビディティ,下降期慢性疾患,複雑困難事例,心理・社会的問題,未分化健康問題……。現代の臨床医は外来で,ガイドラインや医学的知識だけでは太刀打ちできない,さまざまな患者・家族の健康問題に直面します。そんな時,医師として,どう考え何ができるか? 『「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』では,日本のプライマリ・ケアと家庭医療学を牽引してきた著者が,そのメソッドを開示し“新たな医師像”を提示します。藤沼康樹氏の現時点での集大成,待望の単著です。

「医学界新聞プラス」では,本書の中から「はじめに」「『外来診療』を構造化する」「プライマリ・ケアにおける『回復』の構造」「『振り返り(省察)』と実践をつなぐ方法」の4項目をピックアップして,内容を紹介します。

※本文中のページ数は,『「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』内の関連記述のあるページです。

本書の目指すところは、地域基盤型プライマリ・ケアを担うジェネラリストの「卓越性(expertise)」を明らかにすることです。時折、ジェネラリストの「専門性(specialty)」といった議論もなされますが、本書では「総合する専門医」というようなトリッキーな表現は避け、“卓越したジェネラリスト”ならではの診療の特徴を明示したいと考えています。

◎ 「ジェネラリスト」とは

なぜなら、ジェネラリスト医師には、その特徴として、排他的な専門性、すなわち知識や技術に関して他科には「ない」独自のものがある、というわけではないからです。つまりジェネラリスト医師の仕事は、従来型の専門医と同じようには、その「対象疾患」「診断方法」「治療」「手技」で定義することができないのです。そのため本書で語られるのは、地域や診療現場のコンテキストに合わせて、役に立ちそうなものなら、何でも組み合わせて使ってしまうという、ある種の節操のない、社会人類学者レヴィ=ストロースにならって言えば、「プリコラージュ(器用仕事)」をする医師像です。

現代日本のプライマリ・ケア現場において医師が直面する問題には、医学的な知の適用だけではハンドリングが難しい問題が増えています。「それはいったい誰のどのような問題なのか?」といった未分化な健康問題、病態生理学的な因果関係のない多数の慢性疾患をもつ患者、心理・社会・経済的に複雑でどこから手をつけたらいいのかがわからない困難症例などです。また、かなり医療需要度の高い患者さんが、病院ではなく自宅を療養の場所として希望するケースも急増しています。困ったらとりあえず病院に入院させる、といったような一昔前の診療姿勢では、プライマリ・ケアの実践は困難になっています。

◎ 「卓越したジェネラリスト」とは

こうした状況から、「プライマリ・ケアの現場にはどのような医師がフィットするのか?」を改めて考えることが要請されています。本書では、それを「卓越したジェネラリスト」と呼びたいと思います。そして、医師像の新しい構築は、新しい知的な追究も必要とします。ここには医師の新しい広大な研究領域が開けていると思いますし、卒前医学教育、そしてジェネラリスト養成のための研修プログラムにもイノベーションが求められることになります。さらに、プライマリ・ケアにおけるチームのあり方にも、医師をヒエラルキーのトップに据えるような従来型のものではなく、真の協働が求められることになります。本書は、そうした新しい時代の「プライマリ・ケア」と「ジェネラリスト」のあり方について検討し、省察し、実践を試みた記録とも言えます。

本書の前身である連載を「55歳からの家庭医療」と題したのは、医師にとって「55歳」は、これまでを振り返り、これからを考える年代だからです。現役医師生活があと20年と考えて、地域のプライマリ・ケア医への転身を考える人もいるかもしれません。臓器別専門医として大成し、残りの医師人生で地域医療に貢献しようという方もいるでしょう。本書は、きっとそういう人たちに役立つ道標になると思います。

プライマリ・ケア外来の一般要件

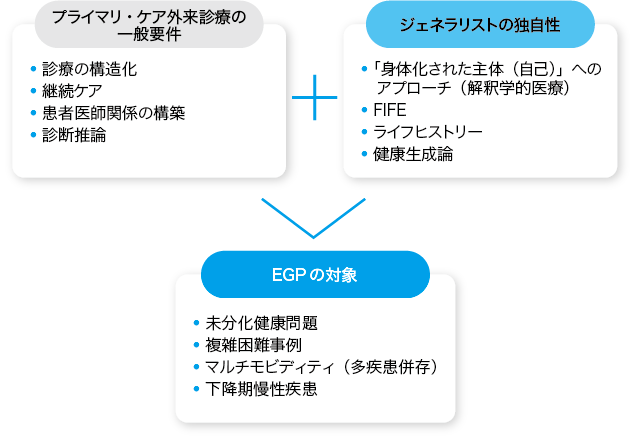

さて、図1はプライマリ・ケア領域における「ジェネラリスト診療」をシェーマにしたものです。私自身の診療実践の振り返りと論理的検討から帰納的に導き出されたモデルで、本書もこの構造に則った構成となっています。出自は異なるものの、英国の家庭医Reeveら1)が提示したモデルもほぼ同じ構造となっています。

従来、次の4つがプライマリ・ケア外来の「特徴」とされてきました。

・構造化された外来診療の流れ(p.24)

・継続ケア

・患者-医師関係の構築(コミュニケーションスキル)

・プライマリ・ケアにおける診断推論(p.10・141)

これらは、たしかにプライマリ・ケア外来診療に「必要」な要素ですが、必ずしも“ジェネラリストならでは”というものではなく、さまざまな各科専門医でも備えている場合が多いでしょう。つまり、これらはジェネラリストの卓越性の要件とは言えない、と私は考えています。したがって、これらを「プライマリ・ケア外来の一般要件」と呼ぶことにしました(本書では、これを第Ⅰ章で解説します)。

プライマリ・ケア外来の「独自性」

一方、“卓越したジェネラリスト”の外来診療においては、患者の「病い」にアプローチし(p.114)、その「身体化された主体(自己)」にアプローチします(p.135)。これは、患者の問題が日常生活を支えるリソースとしての健康にどのような影響を与え、自己の構成要素である「一貫性」や「エンゲージメント」(p.137)にとってどのような意味があるか、を探ることです。患者と医師が共に病いやケアの意味を生成していくことから、Reeveらにならって、こうしたアプローチを「解釈学的医療(interpretive medicine)」2)と呼びます。

この解釈学的医療の実践の際に役立つ方法として、「FIFE」の探求(p.115)、「ライフヒストリー」の聴取(p.121)、そして「健康生成論」を用いたアプローチ(p.126)をあげることができるでしょう。私は、これらを「ジェネラリストの独自性」と呼びたいと思います(本書では、これを第Ⅱ章で解説します)。

「卓越したジェネラリスト診療(EGP)」とは

そして、プライマリ・ケア外来診療の「一般要件」と「独自性」を併せた診療を、「卓越したジェネラリスト診療(expert generalist practice:EGP)」と呼びましょう。

さて、EGPはプライマリ・ケアに持ち込まれるすべての健康問題に適用されるかというと、そうではありません。極めてシンプルな問題(インフルエンザや合併症のない単一の慢性疾患など)では、解釈学的医療などは必要ない場合も多々あります。

では、EGPが絶対的に必要な健康問題とは何でしょう? それは、以下の問題であると私は考えます。

・未分化健康問題(初診患者などで一見何が問題かわからない状況、p.109・141)

・複雑困難事例(生物・心理・社会的な多次元にわたる問題、p.149)

・マルチモビディティ(多疾患併存、p.156)

・下降期慢性疾患(p.167)

整理すると、プライマリ・ケア外来診療の一般要件に加え、“ジェネラリストらしさ”を発揮することで、「卓越したジェネラリスト診療(EGP)」を行うことができる、ということです。これこそが「卓越したジェネラリスト」であり、その表現型の代表的な1つである“家庭医らしい”臨床的方法であると、私は考えています。

そこで私は、現在プライマリ・ケアに従事する医師が、本書を毎日少しずつ通読しながら、そこに提示された考え方や方法を日々の診療実践に適用し、それを振り返ることによって、自らの診療経験を再統合し、“卓越したジェネラリスト”に「進化」あるいは「変身」できることを目指しました(このプロセスについては、第Ⅲ章で解説します)。また、これからジェネラリストを目指そうとする若い医学生・医師にも、本書で提示される“新たな医師像”の面白さ・楽しさを感じてもらいたいと思います。

文献

1)Reeve J, et al : Examining the practice of generalist expertise ; a qualitative study identifying constraints and solutions. JRSM Short Rep 4(12): 2042533313510155, eCollection, 2013. PMID 24475347

2)Reeve J : Interpretive medicine: Supporting generalism in a changing primary care world. Occas Pap R Coll Gen Pract(88): 1–20, v. 2010. PMID 21805819

「卓越したジェネラリスト診療」入門 複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド

ガイドラインじゃ解決できぬ臨床課題に答えるエキスパートジェネラリストのメソッド集

<内容紹介>マルチモビディティ、下降期慢性疾患、複雑困難事例、心理・社会的問題、未分化健康問題…。現代の臨床医は外来で、ガイドラインや医学的知識だけでは太刀打ちできない、さまざまな患者・家族の健康問題に直面する。そんな時、医師として、どう考え何ができるか? 日本のプライマリ・ケアと家庭医療学を牽引してきた著者が、そのメソッドを開示し“新たな医師像”を提示した。藤沼康樹氏の現時点での集大成、待望の単著。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。