- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第3回]新任副看護師長を育てる

医学界新聞プラス

[第3回]新任副看護師長を育てる

『看護師・医師を育てる経験学習支援』より

松尾睦,築部卓郎

2023.03.03

看護師・医師を育てる経験学習支援

これまでの研究では,人が成長する上で経験から学ぶことが重要であり,優れた指導者は,後輩や部下の経験学習(何らかの「経験」をし,その内容を「内省」し,そこから「教訓」を引き出して,次の状況に「応用」する)を支援していることが明らかになっています。とはいえ,いざ後輩や部下を育てる立場になると,経験学習の重要性は実感しつつも,どのように支援すべきか,悩まれたことはありませんか? 『看護師・医師を育てる経験学習支援 認知的徒弟制による6ステップアプローチ』では,経験学習サイクルを適切に回すために有効な認知的徒弟制の6ステップとそれに則った優れた指導例をまとめています。

「医学界新聞プラス」では,第1回,第2回で経験学習を支援する認知的徒弟制の概要を示した後,第3回でケーススタディとして新任看護師長を対象にした指導例を紹介します。

今回は,新しく副看護師長に昇格した看護師を,認知的徒弟制に基づきどのように指導すべきかについて検討します。「初心者→見習い→一人前→中堅→熟達者」というドレイファス1)のモデルでいうと,中堅レベルの看護師が管理職へと移行する中で,どのような指導を受けているかを見ていきます。

5.1 Bさんが受けた指導事例

17年目の女性看護師であるBさんは,大学病院の外来に勤務しています。この外来は,20以上の診療科から成り,80名近いスタッフ看護師が働いているのですが,複数の診療科を横断するグループをつくり,看護の質を上げるという取り組みをしています。このような状況の中,Bさんは,当時6名いた副看護師長の1人に昇格した際,看護師長や先輩の副看護師長から,以下のような指導を受けました。

❶モデル提示 副看護師長の業務マニュアルを基に,先輩の副看護師長さんに1週間くらいシャドウイング(注:ロールモデルに同行しながら学ぶ方法)させてもらい,業務をどのように行っているのかを学びました。

私の働いている外来には,20以上の診療科があるため,患者さんの安心・安全を確保する看護管理を考えなければなりません。スタッフ時代にはわからなかった,診療科を横断するマネジメントの流れを見るよい機会となりました。

私は12名のスタッフを管理していましたが,スタッフの休みの日が重なった場合などは,看護体制を計画するのに苦労しました。そんなとき,看護師長さんからは,各スタッフのキャリアや力量に関する情報をもらいながら,「患者さんの安心・安全を確保するための体制づくり」について指導してもらいました。

スタッフ時代には,質問すれば答えが返ってきたのですが,副看護師長に昇格後は,「どのように対応したんですか」「あなたはどう考えますか」という問いを受けるようになったのです。1日の終わりに,その日の出来事や困ったことを相談・報告する場があるのですが,そこでかなり鍛えられました。

例えば,私の弱みは「弱音を吐けない」ことなのですが,このカンファレンスでは,互いのつらい部分を共有することができました。また,「スタッフを巻き込んで,ベテランのスタッフを頼りながら管理する」という強みにも気づかせてもらえたことは大きかったです。そのカンファレンスでは,考えさせられるだけでなく,具体的なアドバイスももらうことができました。

新人看護師への指導と比べて,「スタッフの配置や体制」「カンファレンスの運営」等,業務内容は高度化していますが,「サポートしつつ,自分で考えて動けるように導く」という認知的徒弟制の基本は同じです。ただし,求められる自主性のレベルがアップしている点や,「看護師長と副看護師長」という1対1の指導だけでなく,副看護師長同士の学び合いの場があり,実践的なコミュニティ(実践共同体)として機能していることがわかります。

5.2 Bさんを指導した看護師長の声

ここで,Bさんを指導した看護師長の声を聴いてみましょう。指導する側としては,以下のような思いがあったようです。

副看護師長になる前,Bさんはチームリーダーをしていたのですが,1年間,彼女の働きを見て,看護実践力があり,スタッフの強みを見つけて巻き込む力があったので,翌年,副看護師長になってもらいました。

副看護師長になると,自分の感覚だけに頼らずに,チームづくりや人材育成に関する管理的視点が求められます。そのために必要なことは,「こういうチームにしたい」「このように育てたい」と自分で思考し,言語化して発信することです。ですから,指導においては「あなたはどう思う?」と問いかけることを心がけました。

副看護師長同士のカンファレンスについてですが,当時6名いた副看護師長のうち,Bさん以外はベテランが多かったため,キャリアのある管理者から学べる場になってほしいという思いがありました。外来では,いろいろなトラブルや患者さんからのクレームがありますので,そうした事例にどのように対応したのかを振り返り,学びを引き出す場が必要です。

Bさんは看護実践力があるため,「なんでも1人でやろう」とする傾向がありました。振り返りの面談では,「巻き込む力があるんだから,もっとキャリアのあるスタッフや認定看護師の力を借りながら運営する」ことに気づいてもらうように重点を置いた覚えがあります。

私が看護師長を任されている外来は,毎日多くの患者さんが来られて,10時から15時までは皆が走り回っているような部署です。しかし,徐々に患者さんの重症度が上がっていることから,看護の質を向上させるために,複数の診療科をグループ化し,定期的なカンファレンスを実施しようとしています。Bさんは現在,自分の強みである「巻き込み力」を活かしながら,定期的なカンファレンスの定着に向けて,質の高い看護管理を実践しています。

このコメントから,指導する看護師長さんは,Bさんの管理者としての考える力(認知能力)を,「❹言語化サポート」や「❺内省サポート」によって鍛え,Bさんの強みをベースにして「❻挑戦サポート」を提供していることがわかります。

5.3 まとめ

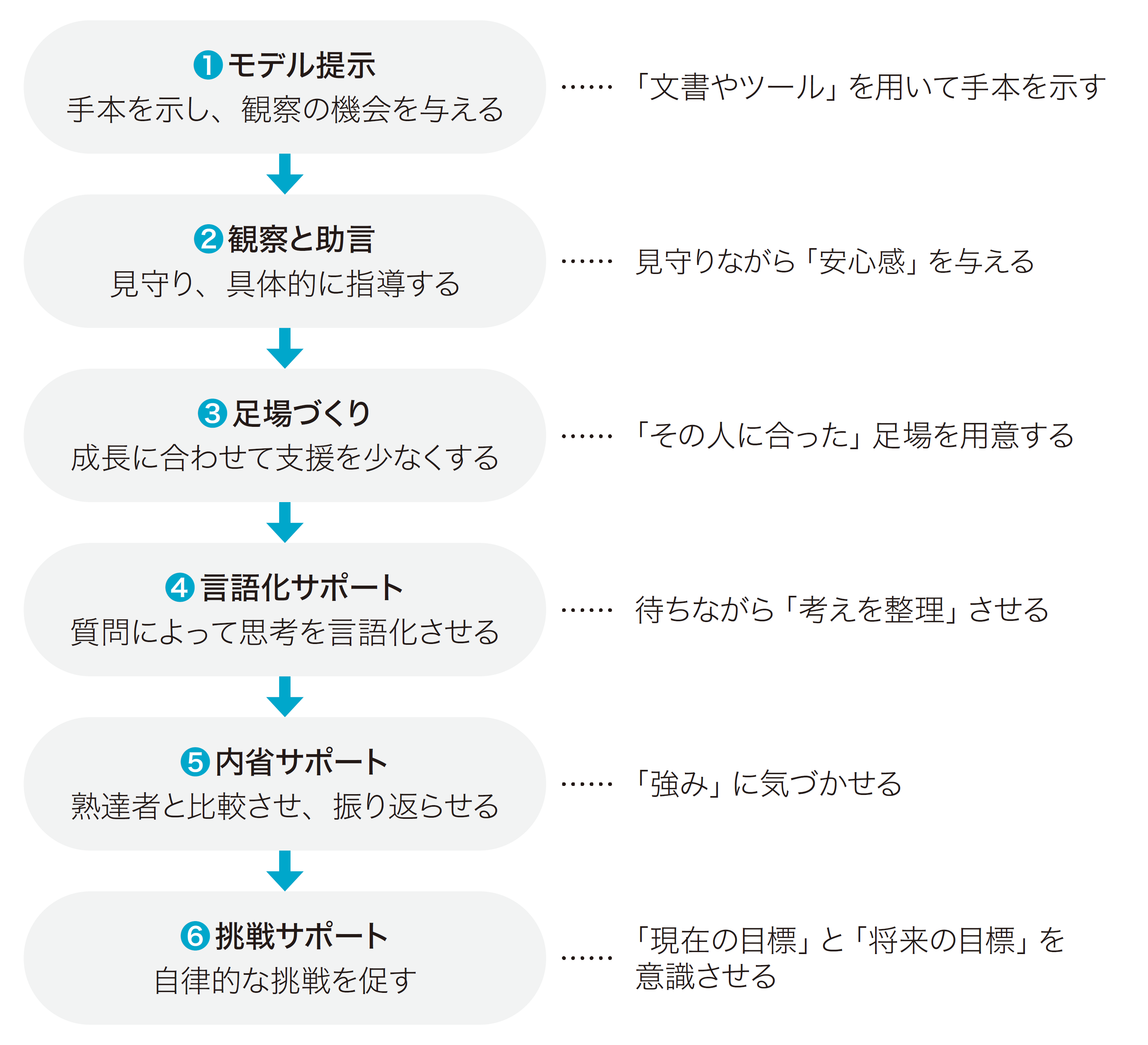

図5-1は,指導事例のポイントを,認知的徒弟制の6ステップに沿ってまとめたものです。

新任副看護師長を指導する上で重要になるのは,「❶モデル提示」では「文書やツール」を使いながら手本を見せ,「❷観察と助言」では「安心感」を与えながら業務を見守り,「❸足場づくり」では,それぞれが置かれた状況に応じて足場を用意し,「❹言語化サポート」では,発言を待ちつつ,質問によって「考えを整理させ」,「❺内省サポート」では,弱みだけでなく,強みに気づかせ,「❻挑戦サポート」では,「現在の目標」と「将来の目標」を意識させるような支援をすることです。

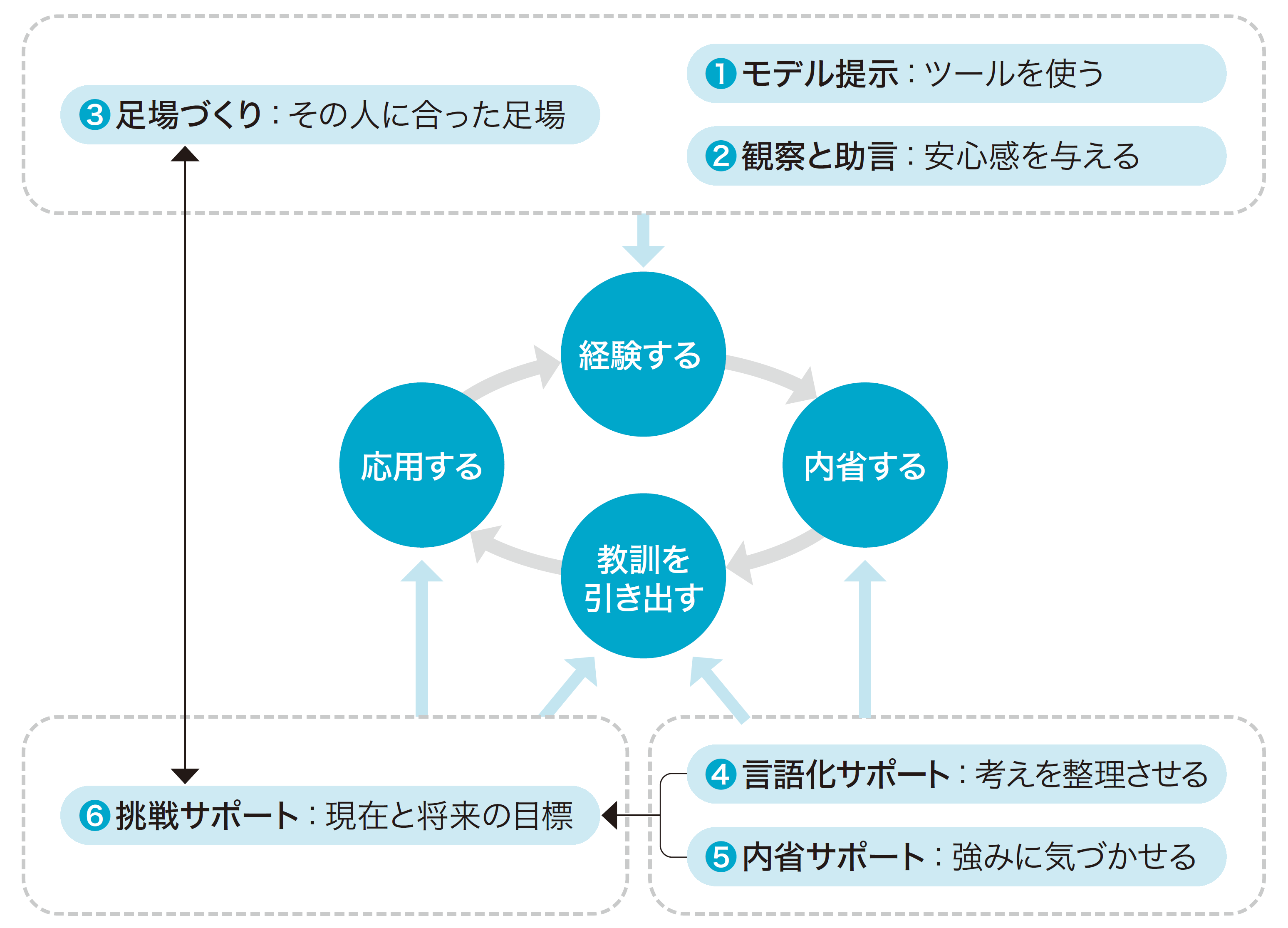

これらのポイントを経験学習サイクルに重ね合わせてみましょう(図5-2)。新任副看護師長がさまざまな管理業務を「経験する」際には,マニュアル等のツールを活用しつつやって見せ,無理なく業務を習得できるように,安心できる環境の中で,1人ひとりに合った足場(サポート)を用意し,「内省する→教訓を引き出す」フェーズでは,発言を待ちつつ,考えを整理させながら,自身の強みに気づかせ,「応用する」段階で,現在の目標を将来の目標につなげるような指導が,新任副看護師長の経験学習を後押ししています。

引用・参考文献

1)Dreyfus, S.E. (1983). How expert managers tend to let the gut lead the brain. Management Review, 72, 56-61.

看護師・医師を育てる経験学習支援

認知的徒弟制の6ステップで経験から学ぶ力を引き出す!

<内容紹介>「自ら考え、学び、動く人材」を育てるために、後輩や部下の経験からの学びをどのように支援すべきか悩むあなたへ──経験学習サイクルを適切に回す手助けとなる認知的徒弟制の6ステップ(①モデル提示、②観察と助言、③足場づくり、④言語化サポート、⑤内省サポート、⑥挑戦サポート)を解説。新人看護師・新任副看護師長・医師(心臓血管外科医)については、6ステップの優れた指導例とそのポイントを示す。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。