♪In My Resident Life♪

出会いを糧に,信じる道を突き進もう!

寄稿 井上 靖章,永田 真,廣野 誠子,関根 一朗,中山 明子,杉田 陽一郎

2025.02.11 医学界新聞:第3570号より

研修医の皆さん,医師としての生活には慣れたでしょうか。患者さんや指導医から叱られて落ち込んだり,自分が嫌になったりしてはいませんか?

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは「成功を祝うのはいいが,もっと大切なのは失敗から学ぶことだ」と述べています。数多の失敗から学び続け,険しい道を乗り越えた先にこそ,輝かしい未来が待っているはずです。

恒例企画『In My Resident Life』では,著名な先生方に研修医時代の失敗談や面白エピソードなど“アンチ武勇伝”をご紹介いただきました。

こんなことを聞いてみました

❶研修医時代の“アンチ武勇伝”

❷研修医時代の忘れえぬ出会い

❸あのころを思い出す曲

❹研修医・医学生へのメッセージ

2年後には脳外科医になりたいって言ってるよ

井上 靖章

名戸ヶ谷病院脳神経外科 部長・脳卒中センター センター長

❶脳神経外科ではない別の科を志望して初期研修を開始したものの,初期研修中に脳神経外科に興味が湧いて鞍替えした際に,その科の役職者や先輩たちに耳を疑う言葉を投げかけられたり,ひどい仕打ちを受けたりした。私としては失礼な態度をとったことはないし適切な方法で進路を伝えたはずだが,ドラマでしか見ないような激しい手のひら返しに人間の本性を垣間見た。またその直後,上司の計らいで脳神経外科の地方会で発表の機会を得たが,自分なりに勉強したつもりで発表したものの全く足りなかったようで,その領域の大御所にとんでもない言葉づかいで内容に関してしつこく非難を受けた。後から知ったことにはその大御所はそういう物言いで有名な熱心な先生なのだが,当時は「医者ってヤバいやつばっかりだな。職業選択をミスったかもしれない」と真面目に考えた。今でも同じことを思うことがあるのはここだけの秘密。

手術に関しては,現在は顕微鏡下で手が震えることはないが,研修医のときに初めて執刀した時は散々だった。毎晩手術室でバッチリ練習して自信満々に挑んだつもりだったが,いざ手術が始まると緊張と不安で手の震えが止まらず,ほぼ何もできずに交代した。先輩から「井上もこんなもんか」と言われたのはいい意味で刺激になり,その後さらに猛練習するに至った。

❷私の医師キャリアで最も幸せなことは,上司や後輩,同僚,友人にとにかく恵まれてきたことだ。この余りにも幸運な人間関係の連続が私の現在の脳外科医としての姿を形成しており,日々心から感謝している。運命の出会いを挙げるとキリがなく,ここでは初期研修医時代の出会いを代表する2人を簡単にご紹介する。

故・山﨑誠先生(名戸ヶ谷病院創設者・初代理事長):学生の頃に尊敬する先輩に紹介されて初めてお会いした際に,ご挨拶をするのもままならず,開口一番「お前の野望や人柄は十分聞いている。ここで自由に力を培って,世界で評価される医師になりなさい。俺の作ったこの病院をベースキャンプにして世界へ羽ばたけ。戻ってこなくて構わない。世界で活躍している姿を見せてくれ。それが俺の喜びだ」と。器の大きさに圧倒されると同時に入職を決意した。逝去される直前までこの言葉の通り私のキャリアを応援し続けてくれた最大の恩人であり,今でも名戸ヶ谷病院に貢献したいと願う原動力を与えてくれている。

松澤和人先生(名戸ヶ谷病院病院長・前脳神経外科部長):初めて病院見学に訪れご挨拶した際に「お前も今は別の科に進むと言っているが,どうせ2年後には脳外科医になりたいって言ってるよ。一緒に働こう」と声をかけてくれたのが印象的だった。人の人生に対してそんな軽い発言をするとはなんて失礼な副院長(当時)だろうと思ったのは内緒だが,結局本当にその通りになってしまった。初期研修医時代から脳神経外科の勉強や練習をしたいと主張し,リソースやチャンスを求め続けたわがままばかりの私に,たとえ意見が異なることがあろうとも,いつも一貫して私の思いが遂げられるように支援し続けてくれた。専攻医時代から松澤先生の監督責任のもとであらゆる高難度手術を執刀させてもらい,病院内外のさまざまな活動も応援してもらってきた。どれだけ強い思いがあっても上司のサポートがなければ成長が鈍化する脳外科医教育において,松澤先生以上に優れた直属の上司を探すのは不可能であろうと思うと同時に,松澤先生こそが脳外科医としての私の生みの親であると心から感謝している。

❸椎名林檎『長く短い祭』。社会人・医師として酸いも甘いも経験する中で人生の複雑さや自身の存在意義に悩んでいた時に,誰だって儚い人生,自分らしく生きていけばいいと前向きにしてくれた一曲。椎名林檎にしてはストレートな歌詞も印象的。

❹苦労知らずで輝かしい人生を歩んでいるように見える人でも,みんな実は人に語らないところで悔し涙を流したり投げ出したくなったり,やる気がなくなってしまったりした経験があるものです。逆境や苦難に落ち込み過ぎないでください。一貫した思いがあれば必ず未来は開けます。長い目で見て方向性がおかしくなければOKくらいの気持ちでやっていきましょう。

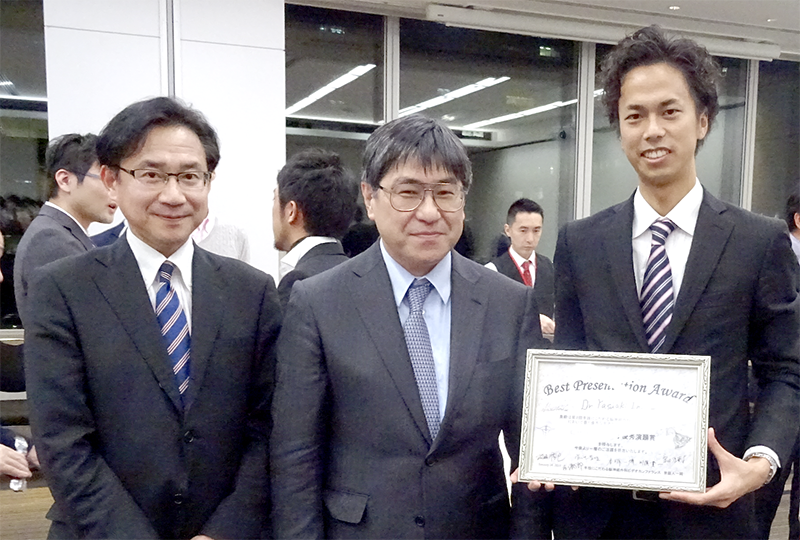

悔しい経験をバネに顕微鏡手術を毎晩猛練習した成果を,松澤先生(左)の指導のもと持ち込んだ研究会で優秀演題賞をいただいた。右が筆者。

ジョークでもほめられたことでポテンシャルが覚醒……!?

永田 真

埼玉医科大学呼吸器内科 教授

埼玉医科大学病院アレルギーセンター センター長

❶古い人間で1983年卒です。当時の研修環境では弱音を言いにくい雰囲気がありました。皆が23時くらいまでは医局に残っていた時代です。自分は幼少時から重症喘息での臨死体験もあり,日本アレルギー学会の会長講演で(!)それをお話ししたこともあります。当時,24歳の頃,特に若い看護師さんたちも大勢いる病棟では,喘息があることは言いにくかったです。β2刺激薬を使用していたため軽度の振戦が出ていたところ,看護師さんから「先生,手が震えてますよ」と笑われたこともあります。持病治療の副作用なのに(涙)。

ある日,手の震えが気になり動脈血ガス採血がどうしても取れず患者さんにダメ出しされてしまい,挙句の果てに先輩(通称“アラレちゃん”先生)が「ほよよ」と言いながらあっという間に採血してしまい,立場がなかったこともあります(落涙)。ともかくその一件を含め,研修医時代に自分は不器用なのだ,と思い込み,強いコンプレックスを抱いていました……。

自信が回復したのはその10年後です。米ウィスコンシン大学アレルギー科に渡って好酸球に関する実験をしていた時のことです。各国のフェローから「マコトの手技は世界一だ」とほとんどジョークでほめはやしてもらい,やればできるのだなとなりました。研究上有効なデータもガンガン出だして,もしや自分はガンダムの「ニュータイプ」で覚醒したのではないか,などと思ったりしました。マンガみたいな話でごめんなさい,全部実話です。人間はカンチガイ(?)でも,ほめられると成長できることもあるのだと思いますし,今でも彼らには感謝しています。

❷患者さんでは,喘息増悪で転院してきて精神科に超長期入院中の,そして超絶暗いお顔をされた老婦人が思い出されます。自分が受け持ちになり,できるだけ優しく親切にしないとね~と人並みのことを思って,毎日時間をかけて,できるだけ丁寧に接していました。そうするうちにだんだんと打ち解けてくれて,笑顔を返してくれるようになり,僕も毎日その方のところに行くのが楽しみになっていました。そして退院時に予想外のことが……。ご婦人は笑顔で「本当にありがとね」と言い,ティッシュにくるんだ何かを手渡してくださったのです。僕はお礼金などはお断りする主義ですが,このときは何か,これは神聖なものであって,どうしても受け取らなければいけないと本能的に強く感じるものがあったのです。中にはなけなし(?)のボロボロの千円札が1枚入っていました。僕のような者でもある種強い感動がハートに走って胸が熱くなり,これはとても使えないな,使ってはいけないな……と思ったものでした。しかしその後,本当に使わなかったかどうかは忘れてしまいました。神様ごめんなさいです。

❸山下達郎『クリスマス・イブ』。僕は高校時代ロックバンドをやっていて,都内のコンテストで入賞したことがあります。そのコンテストのゲストが山下達郎さん率いるシュガー・ベイブであった。以降彼の音楽を聴くようになり,研修医初年度の夏にリリースされたアルバム『MELODIES』に収録されていたこの曲を,当時交際していた文系女子と,いい曲だね,などと言っていた。その後この曲は彼女の誕生日にシングルリリースされたのである。まさかクリスマスの定番曲になり長く愛されるようになるとは。ちなみにこの文系女子とは……今のかみさんです,ハイ。

❹研修医・医学生の皆さんには,心身いずれにせよハンディキャップや持病は堂々と(!)共有して前向きにコントロールをする必要があるし,してほしいと思います。誰にでも弱みはあるし無敵の人間などいない。今や多様性の時代! 各種事情を抱えた全ての仲間が共生して医療を守る時代です。堂々とオープンにしましょう。加えて,人間のポテンシャルはどこで覚醒するかわからないことを信じていてほしい,と切に願います。皆さんの“でっかい未来”に,どうか「目一杯の祝福」がありますように。

患者さんから「自信持て!」と励まされ点滴の成功率UP

廣野 誠子

兵庫医科大学肝胆膵外科 主任教授

❶私は,2000年に和歌山県立医科大学を卒業し,同大学の消化器外科教室に入局し,外科学の修練を積んできました。2022年,現在の所属である兵庫医科大学の主任教授を拝命いたしました。

私が医師になった頃は,現在のような医学部でのOSCEの授業はなく,手技に関しては素人同然で研修医になりました。私が所属した消化器外科教室は,食道・胃・大腸・肝胆膵がんの患者さんが多く,周術期のみならず,化学療法を受けている患者さんもたくさんお...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。