インシデント報告を活用した医療安全管理活動

寄稿 大庭明子

2024.02.26 週刊医学界新聞(看護号):第3555号より

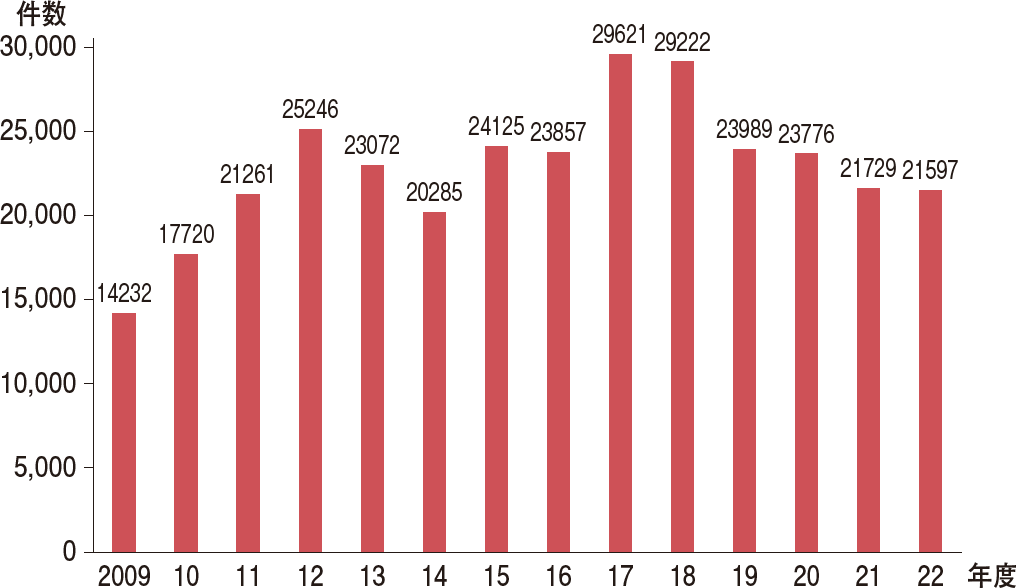

年間2万件を超えるインシデント報告

自治医科大学附属さいたま医療センターは,埼玉県さいたま市において地域医療の中核を担う,628床の高度急性期医療機関である。病床稼働率93.7%,平均在院日数9.9日,平均外来患者数1470人/日,手術件数650件/月(2023年11月統計より)であり,三次救急応需で緊急入院患者も多い。病床のフレキシブルな活用およびコントロールにより,地域医療のニーズに日々応えるべく職員は懸命に励んでいる。

日常の医療安全管理活動の中核をなすのは,職員からのインシデント報告による情報分析である。インシデント報告から将来事故につながるリスクを把握,また発生頻度や患者に影響するレベルによって優先順位を柔軟に変え,現場と共に対策を立案している。当センターのインシデント報告数は年間約2万件を超え(図1),医師からも年間1000件以上の報告がなされている。全報告の7割以上はインシデントレベル0,1の軽微な報告であり,決して医療事故が多いということではない。インシデント報告では,患者の不利益への懸念,現場でヒヤリとした経験,ルールがない,あるいは守られていない事実,部署間・多職種間でうまくコミュニケーションが取れなかった事例等について,顕在化した問題や将来のリスクが報告されている。当センターでは複数の部署に関係するインシデント報告については積極的に公開し,関係部署間での改善活動を推進している。

インシデント報告数は年間約2万件を超え,医師からも年間1000件以上の報告がなされる。全報告の7割以上はインシデントレベル0,1の軽微な報告であり,決して医療事故が多いということではない。

報告文化は医療安全管理室と職員の信頼関係から

医療安全文化は,①報告文化,②正義・公正の文化,③柔軟な文化,④学習する文化から成り立つ。中でも①報告文化は,再発予防において極めて重要であり,インシデント報告数を増やすことは,医療安全を推進するには欠かせない。当センターでは以前よりこの文化を医療安全管理室主導で築き上げてきた。現在,特に看護職員においてはインシデント報告にほぼ抵抗がない状況であり,デブリーフィングのツールとしても活用されている。看護師だけでなく他の職種でも同様に,インシデント報告は「現場の問題を上司に知ってもらいたい」「医療安全管理室のメンバーに知ってもらいたい」「かかわった部署に伝えたい」「改善が必要だから伝えたい」「ひとまず報告してみよう」という気持ちを簡便に伝えるツールとして定着している。私自身,医療安全管理室に異動になる前,医療安全巡視の時に「報告ありがとう。この前は大変だったね!」などと自分の報告に親身に寄り添ってくれたことや,自身の報告が業務改善につながっていることを実感した事例もあり,信頼できる医療安全管理室だからこそ事実を報告したいとの気持ちが湧き,モヤモヤしたことがあるとすぐに報告していた。当センターにおいてインシデント報告は日常的なものであり,今現在も現場の職員が同じ気持ちであることを確認している。

しかし報告文化は1日にしてならずである。報告数を増やすため,「どんな些細なことでも良いので報告を」と医療安全管理...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

大庭 明子(おおば・あきこ)氏 自治医科大学附属さいたま医療センター医療安全管理室室長補佐 / 看護師長

1999年国際医療福祉大保健医療学部看護学科を卒業後,自治医大附属大宮医療センター(現・さいたま医療センター)に入職する。中央手術部に配属後,救急部開設メンバーとして異動。2度の産休・育休を経て,放射線看護を経験後,主任看護師として救命救急センター開設に携わる。2017年同院医療安全管理室主任看護師。19年より現職。医療安全管理者養成研修修了,医療安全全国共同行動に設置される行動目標9「転倒・転落による傷害の防止」技術支援部会委員。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。