新年号特集 認知症と共に生きる

認知症と共により良く生きていく

対談・座談会 堀田聰子,内田直樹,藤田和子,前田隆行

2024.01.01 週刊医学界新聞(通常号):第3547号より

認知症と聞くと,周囲の環境をほとんど認識できず,日常生活の大部分に介助が必要となった状態を思い浮かべる人が少なくないだろう。しかし実際には,認知症になってからすぐにそうした状態に至るわけではない。できないこと,苦手なことは増えるかもしれないが,周囲の人やテクノロジーのサポートを得ながら,自立した日常生活を送ることは十分に可能だ。社会の中で認知症のある人・ない人が共に生きていくには何が必要なのか。議論を通じて探った。

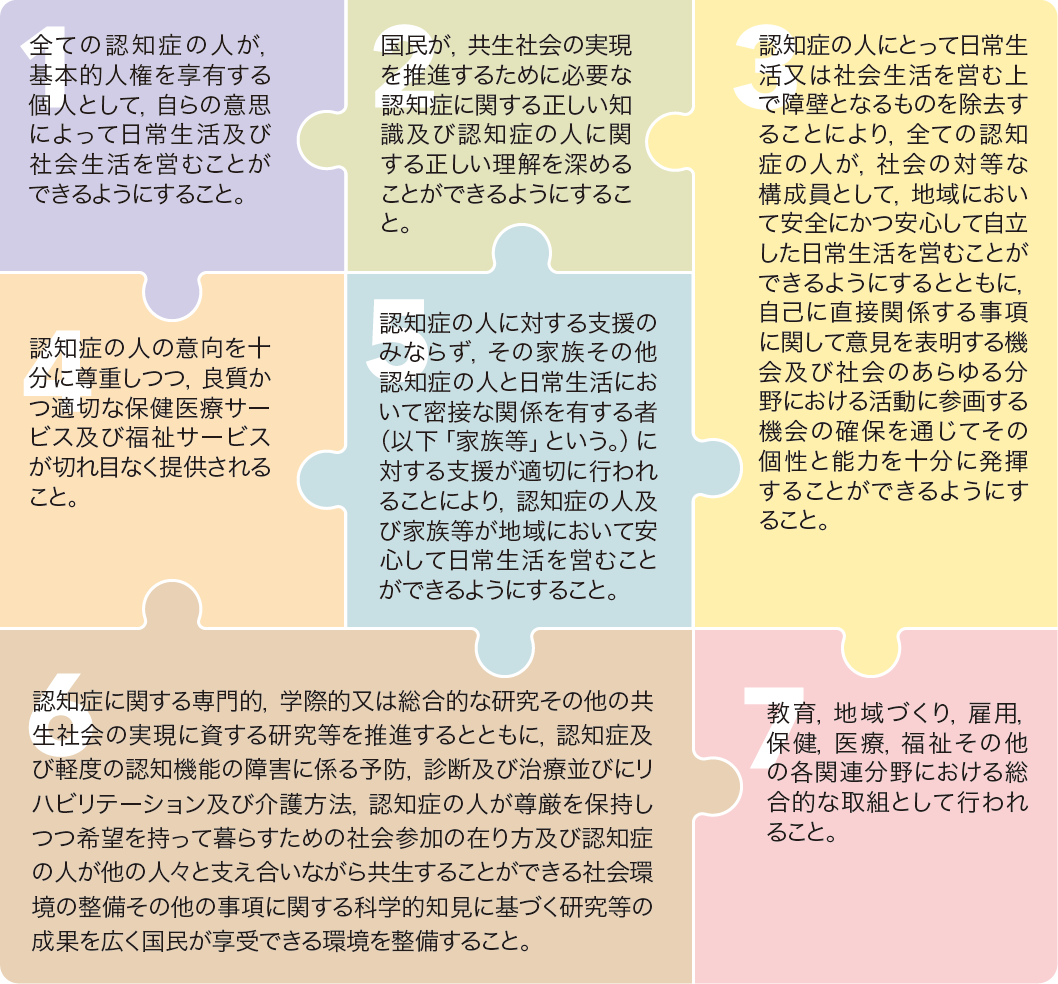

堀田 2023年6月に制定された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(図)は,認知症の有無にかかわらず,誰もが基本的人権を有する「ひと」として対等な関係で,当事者の参画のもと共生社会実現をめざすことをうたっています。法律の名称にもある通り,大きなキーワードとして掲げられているのが「共生」です。

認知症基本法の中から基本理念を抜粋して示す。認知症の有無によって線引きをしない,同じ国民として共生できる社会をめざすとの視座が読み取れる。

本日は,認知症の本人として当事者団体代表を務める藤田さん,認知症専門医として訪問診療を行いながら認知症フレンドリーなまちづくりにも携わる内田さん,全国で認知症のある方が仲間と一緒に地域で暮らす拠点をつくる前田さんのお三方をお迎えしました。異なる立場からのお話を伺いながら,認知症と共に生きること,共生についての考えを深められればと思います。

「認知症の人は何もわからない」わけではない

堀田 認知症当事者として発信を続け,「認知症の人は何もわからない」という偏見を打ち破ってきたクリスティーン・ブライデン氏(MEMO 1)が,先日6年ぶりに来日しました。藤田さん,久しぶりにクリスティーンに会われていかがでしたか。

藤田 芯が通っていて,認知症と診断されてから28年がたっても変わらないと感じました。個人的には,私は診断を受けてから16年ですから,まだあと10年は頑張れると改めて希望を持ち直しました。私が代表理事を務める日本認知症本人ワーキンググループ(Japan Dementia Working Group:JDWG,MEMO 2)での活動に関しても,その方向性が間違ってはいないことを再確認し,自信を深めました。

前田 藤田さんがクリスティーンを知ったのは,どういう経緯からなのですか。

藤田 今は看護師をしている長女が高校生の頃,図書館でクリスティーンの著作をたまたま見つけて借りてきたのです。彼女のドキュメンタリー番組を見たことをきっかけに,興味を持っていたようです。認知症の義母への介護の様子を長女も知っていましたから,認知症になったからといって何一つわからなくなったわけではなく,義母も本当はさまざまなことを考えていたのかもしれないと家族で話し合いました。そうした経験があったので,私に認知症の症状が出始めた頃,長女がいち早く察知して早急な受診,若年性アルツハイマー病という診断につながりました。

内田 その当時の一般的な受診タイミングからすると,かなり早い段階で認知症であることに気が付いたのですね。

藤田 そうなんです。その頃は認知症というと,5年が経過すればわけがわからなくなって,10年もすると寝たきりで亡くなってしまう……といった情報しか出回っていませんでした。当事者が目にすると悲しくなる情報ばかり。ですから,診断当初は周囲の人に迷惑をかけるくらいなら自分はいなくなったほうが良いのではとの思いが胸中に渦巻きました。

23年10月「認知症本人発:希望のリレーフォーラム」の前日,「拡大本人ミーティング・事前打合せ」にて。

2014年10月。この日,JDWGが発足した。

MEMO 2 日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG)

2014年に発足,17年に一般社団法人化した,認知症の本人が主体となって活動する団体。「認知症と共に生きる人が,希望と尊厳を持って暮らし続けることができ,社会の一員としてさまざまな社会領域に参画・活動することを通じて,より良い社会を作りだしていくこと」を活動目的にしている。2018年,厚労省内で記者会見を行い,「認知症とともに生きる希望宣言」を表明した。

全てのひとの人権の問題として

堀田 しかし,そこから立ち上がった。

藤田 はい。というのも,それどころじゃなかったんです。診断当時は13,18,20歳の子どもたちを育てている真最中で,仕事に家事に子どもたちのサポートにと忙しく,認知症だから何もできないと立ち止まっている暇はありませんでした。

前田 落ち込んでいる場合じゃなかったんだ。

藤田 自身が認知症であることに関しても,包み隠さず周囲の人や仲間に話をするという小さな闘いを始めました。アルツハイマー病になったけれど,何ら恥じることもなければ隠すこともない,堂々としていることが当たり前だというスタンスを取ったのです。そうするうち,「藤田さんの言っていることは正しい」と賛同してくれる人も出てきました。一人で活動していては広がりも限られているし世の中から耳を傾けてもらえないですから,組織として発信を行うべきだろうと,診断から3年後の2010年に「若年性認知症問題にとりくむ会・クローバー」を設立しました。

内田 団体設立までの勢いがすごい……(笑)。

堀田 その後全国の仲間たちとつながるようになったのは,何がきっかけですか。

藤田 全国の当事者からメールが届くようになって,勉強会へ出向くなどたくさんの人と知り合いました。その中で「海外のワーキンググループで取り組まれていることは日本でも実現できるはず」との機運が高まり,賛同した仲間と共に全国規模の組織としてJDWGを立ち上げた次第です。

前田 当事者として発信を始めるに当たって,最も変えたいと考えていたのは何なのでしょう。

藤田 認知症にまつわる問題を,介護の問題としてではなく,人権の問題としてとらえてほしいという考えは,最初から一貫して持ち続けています。人権の問題であると考えることで,本人はもちろん,これから認知症になるかもしれない全ての人にとっての問題となります。また,認知症になるのは高齢者だけではありません。若いうちに認知症になると,介護は必要ないけれど就労や子育てといった生活に関する部分でのサポートが必要になるという人もいます。

内田 認知症になっても自身の生活を諦めることなく暮らしていけるように,施策が必要ということですね。

藤田 クリスティーンはもちろん,私や丹野智文(註1)さんのような「希望大使」(写真1,註2)が人前に出て発信を続けているのは,認知症になって,さまざまな苦労は経験しながらも日常生活を送る姿を見せることで,希望がなくなるわけではないと当事者の人たちに伝えたいからなのです(写真2)。

20年に行われた任命式にて。左から春原治子さん,渡邊康平さん,藤田和子さん,柿下秋男さん,丹野智文さん。

全国の希望大使は診断後も自分らしい暮らしを大事にし,その様子を日々SNS等で発信する人も増えている。

藤田氏のFacebookはこちらから。

診断を受け入れるためには――先輩当事者との出会い

内田 藤田さんが診断された当初,認知症に関するネガティブな情報に触れて気落ちしたとのお話がありました。認知症外来を担当する中で,若い人が認知症だと診断され,非常にショックを受けて,その結果いったん状態が悪くなるケースをよく見かけます。診断を受け入れられないのです。私が拠点を置く福岡市は認知症フレンドリーシティ(MEMO 3)をうたっていて,正しい知識を伝えるために市が作成したパンフレットなどの資料をお渡ししますし,当事者による書籍(写真3)も案内します。同時に,働き続ける選択肢もあることをお伝えしています。それでも,その人が持っている「認知症になったら終わりだ」とのバイアスを解除するには時間がかかります。

2021年,講談社刊。丹野智文著。内田氏が勧めることの多い書籍。

前田 それだけ一般に流布しているイメージが悪いのですね。

内田 精神的ショックにより悪化した状態から回復するのに半年から1年がかかることもざらにあります。周囲の人に認知症になったことを伝えると,気を遣って連絡が来なくなったという方も少なくありません。

認知症フレンドリーなまちづくりを推進する上でも,認知症に対するスティグマが大きな障壁となっています。そのため,医師として正確な情報をもとに地域住民への啓発活動を行うことは重要な役割です。また,認知症へのスティグマは医療関係者の中にもありますから,医療関係者向けに認知症の専門医として適切な知識を提供する役割も同じく重要だと感じています。できるだけ早期に認知症と診断され,その時点で複数のサービスや支援先を提案される環境が実現してほしいです。

堀田 まだまだとはいえ,医療機関でも認知症と診断された人のピアサポートの場を設けたり,他の当事者との出会いにつなげたりといった動きが出てきているかと思います。この十数年間の変化についてどう受け止めていますか。

内田 当事者の集まりなどの場は増えているのですが,それ以上に認知症と診断される人の数が増えています。当事者同士でコミュニケーションを取る場にアクセスできていない人が多数派なのではと考えています。

一方で,先輩当事者の存在には,医師としてかなり助けられているのも事実です。同じ希望を伝えるにしても,医療者から伝えるのと当事者から伝えるのとでは,言葉の重みがまるで違います。何年も前に認知症と診断された人が1人で目の前にやって来て,自身の体験や今現在の生活について話してくれることは,診断を受けたばかりの人にとって大きな希望につながるはずです。先輩当事者が認知症外来で話をすることが当たり前になれば,状況は大きく変わるだろうと考えています。

日々の生活の中の困り事に目を向ける

堀田 認知症の診断に関しては,早期あるいはタイムリーな診断の重要性が長らく訴えられてきた一方で,常に診断の質の向上も求められています。認知症と共に生きていく旅の入口となる診断が,より良いものになるには何が必要なのでしょうか。

内田 まずは診断スケールをアップデートすることが挙げられます。長谷川式認知症スケールやMMSE(Mini-Mental State Examinaton)といった評価スケールは開発されたのが1970年代と古く,ここ最近のテクノロジーの進歩を取り込めていません。歩行速度や会話記録などから認知症リスク,認知機能障害の程度を判断する仕組みを構築し,活用していけると良いですね。

加えて,評価対象の問題もあります。上記のスケールはあくまでも認知機能を評価するものですが,認知症によって生じるさまざまな変化は暮らしの中にあります。日々の生活の中でどういったところに困難を感じているのかに目を向ける必要があるのです。そうした部分に目が向けられない理由として,一般に認知症に対するイメージが重度に偏りすぎていることが挙げられます。軽度の認知症の存在...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

堀田 聰子(ほった・さとこ)氏 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授 / 認知症未来共創ハブ 代表

1999年京大法学部卒。東大社会科学研究所特任准教授,蘭ユトレヒト大訪問教授等を経て,2017年より現職。博士(国際公共政策)。認知症のある方の思い・体験と知恵を中心に,本人,家族や支援者,医療介護関係者,企業,自治体,研究者,デザイナー等が協働し,共に生きる未来をめざす活動体「認知症未来共創ハブ」代表を務め,筧裕介著『認知症世界の歩き方』(ライツ社)を監修。共監訳に『コンパッション都市――公衆衛生と終末期ケアの融合』(慶應義塾大学出版会)。

内田 直樹(うちだ・なおき)氏 医療法人すずらん会 たろうクリニック 理事長 / 院長

2003年琉球大医学部卒。同年福岡大医学部精神医学教室入局,10年同教室講師。福岡大病院医局長,外来医長等を経て,15年より現職。認知症専門医。院内には「重度認知症デイケアうみがめ」を併設。在宅医療の領域において精神科医・認知症専門医が果たす役割が大きいことを実感し,情報発信を行いながら,認知症と共により良く生きる社会の実現に向けた活動も行っている。編著に『認知症の人に寄り添う在宅医療』(クリエイツかもがわ)。

藤田 和子(ふじた・かずこ)氏 一般社団法人日本認知症本人 ワーキンググループ 代表理事

1961年生まれ,鳥取市在住。看護師として勤務中の2007年,45歳で若年性アルツハイマー病と診断される。自身が認知症であることを公表し,10年から地元の仲間と啓発活動を展開する。11~13年鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会委員。14年JDWG設立に参加し,17年の法人化以降現職。「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」に構成員として参画。著書に『認知症になってもだいじょうぶ!――そんな社会を創っていこうよ』(徳間書店)。

前田 隆行(まえだ・たかゆき)氏 NPO町田市つながりの開 理事長

1997年カンタベリー大卒。在学中の体験から福祉職に関心を持つ。2011年アルファ医療福祉専門学校卒。精神保健福祉士。老年精神科ソーシャルワーカー,在宅介護支援センター,第三セクターのE型デイサービス管理者を経て,12年「DAYS BLG!」を立ち上げ。地域・社会・仲間とのつながりを大切にした,新しい認知症共創コミュニティをめざす。働くことを通じた仲間作りや居場所作りをベースに,認知症・要介護になると失ってしまいがちな当たり前のコミュニケーションを取り戻す活動が軸にある。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。