FAQ

知って得する知財の知識――特許編

寄稿 小林只

2023.07.24 週刊医学界新聞(通常号):第3526号より

知的財産は一般的に「知財(ちざい)」と略して使われます。知財とは「価値のある情報」であり,知財の活用という文脈では「第三者に対して優位性を持つ資産」とも言えます。アイデア,技術,知識,ノウハウ,ネットワーク,人材,組織等がこれに該当します。これら知財の中で,法律により特定の権利が付与されたものを「知的財産権」(以下,知財権)と呼びます。知財権とは「創造性を保護し,イノベーションを促進する」ための法制度です。具体的には,特許権(アイデアの保護),意匠権(デザインの保護),商標権(ブランドの保護),著作権(作品の保護)等があります。著作権は高校の情報教育の必須学習内容となり,知的財産教育を提供する大学も増加しています。メディアでもドラマ『それってパクリじゃないですか?』(日本テレビ系)が放映され,一般の関心も高まっています。今回は,これら知財権の中でも特に医学生や医療者から頻繁に寄せられる質問について,特許権を中心に回答していきます。

FAQ 1

医療者が特許権について知ることで,どんなメリットがありますか?

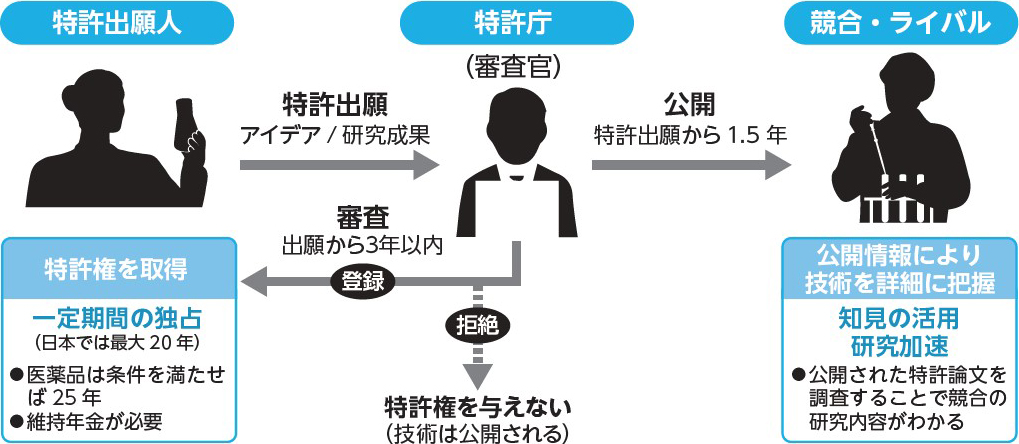

2点ご紹介します。1点目はアイデアを適切に保護し,社会や現場をより良くしようという医療者や研究開発者たちのモチベーションを高めることです。素晴らしいアイデアほど「第三者に模倣される」のが世の常です。自身や自社で研究開発を行わず,他人の研究結果を「活用」するほうが低コスト・低労力・有益であるならば,誰も新たなアイデアを公表しなくなります。また,重複した研究が増え,社会全体の研究開発スピードが遅延する恐れもあります。特許制度とは,特許庁の審査によって認められたアイデアや技術を「一定期間,独占的に使用することを認める」かつ「そのアイデアや技術を世界中に公開する」ことで,研究開発やイノベーションを加速させる制度として各国で活用されています(図)。自身が思い描いたアイデアが具体化し,社会に普及し,人々の役に立つ。これは医療者だけでなく,多くの人々が夢見ることでしょう。課題解決のため関連企業と協業し,システムやパッケージとして構築,事業化して普及させる強力な手段の1つが特許権です。特許出願すること,そして取得することは,研究者であれば論文と同等以上の「実績」になります。

特許権の仕組みとは,物や技術の独占権を与える代わりに技術内容を丁寧に公開することです。公開された内容をもとに研究が切磋琢磨し,イノベーションが促進されます(特許法の目的)。ただし審査の結果,特許権が取得できなくても技術は公開されるという点には注意が必要です。研究論文より早く公開される特許論文を調査することで最先端の研究情報が入手できます。

2点目は,医療の仕組みを理解できることです。「なぜこの薬の合剤ができないのか」「なぜ各社のいいとこ取りの機器が開発されないのか」という疑問を拝聴します。製造販売には非常に複雑かつ多段階のステップがあり,それら1つずつに各企業の貴重なノウハウ(秘匿技術)が含まれています。例えば,医薬品や医療機器が購入者の元へ届くのは,製造(品質の管理,量産体制など),流通(輸送費など),販売後の管理(安全管理など)を企業が労力・コストをかけて行っているからです(このような製造販売全体を担当する企業を事業会社とも呼びます)。ある製品やサービス,流通のプロセス等に特許権が取得できていれば,一定期間(最大20年,医薬品は25年)その企業は協業先を自分で選び,戦略的に事業を拡大できます。現在,「オープン&クローズ戦略」がグローバルで進み,何を協業(オープン)し,何を自社秘匿技術(クローズ)にするのかを戦略的に実行...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小林 只(こばやし・ただし)氏 株式会社アカデミア研究開発支援 代表取締役社長/弘前大学医学部附属病院総合診療部 学内講師

2008年島根大医学部卒。20年より弘前大病院総合診療部学内講師。同大で医療法学の講義を担当。23年大学認定ベンチャー・株式会社アカデミア研究開発支援を創業。研究開発×知財法務×事業の三刀流として多分野の新規事業を支援する。博士(医学)。1級知的財産管理技能士,知的財産アナリスト。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。